デザイン組織の成長を駆動させるー「デザインプログラムマネジメント」への期待

- デザイン経営

- サービスデザイン

- 教育・人材育成

多くの企業でデザイン組織の設置が進む等、「デザイン経営」が推進される一方で、現場業務レイヤーにおけるデザインの価値を最大化する方法はまだ十分に体系化されておらず、ノウハウが不足している状況です。

例えば、「デザイナーが社内の受託業務に留まり、他部門と連携する重要な企画に参画できない」「デザイン組織を拡大したいが、採用や育成が追いつかない」など、デザイン組織の運営に課題を抱える企業も少なくありません。

こうした課題を抱えるデザイン組織に向けた処方箋ともなる、「デザインプログラムマネジメント(以下、DPM)」の概念と、実践者の取り組みを紹介するセミナーを2024年9月に開催しました。

デザイン組織が持続的に成長するためには、DPMは必須の論点であり、その考え方の普及が急務となっています。今回のセミナーでは、数多くのデザイン組織を支援してきた、株式会社コンセントの大﨑と、DPMを組織内で実践している株式会社三井住友銀行の米本さん、そして外部支援の形で先駆的にDPMに取り組んでいる株式会社ルートの岸さんを迎え、DPMの意義や導入の具体的な方法について深掘りしていきました。

本レポートの執筆は、セミナー当日に司会を務めた成瀬が担当します。普段はデザインストラテジストとして、クライアントであるさまざまな企業のデザイン組織の課題解決に取り組んでおり、そうした立場や視点から、本セミナーで語られたDPMの意義や必要性、気づき等をご紹介します。

自社のデザイン組織を拡大し、社内での存在感やパフォーマンスを向上させたいと考えているデザイン組織のマネージャーや管理職の方々に、組織運営のヒントとしてお役立ていただければ幸いです。

「デザインプログラムマネジメント」とは?

コンセントの大﨑によると、デザインプログラムマネジメントとは、デザイン業務を効率的に進めるための仕組みやノウハウのことを指します。デザイン戦略や企画の立案などの経営レイヤーの話ではなく、主にデザインの業務レイヤーに焦点を当てています。

業務の円滑化やオペレーションエクセレンス(業務の最適化による競争優位の構築)を目指すもので、具体的にはプロジェクト管理、アサインメント、人材育成、社内外の広報、システムやデータの管理など、いわゆる「本社業務」や「間接業務」を担当する役割です。

このような業務を実行するロールのことを、「デザインプログラムマネージャー」と呼びますが、管理職としての権限を持つ「デザインマネージャー」とは異なり、専門職として実務を遂行します。プロジェクトマネージャーやディレクターとも近いロールです。

なぜ、「デザインプログラムマネジメント」が必要か?

では、デザイン組織運営の現場で、今なぜデザインプログラムマネジメントが必要なのでしょうか?

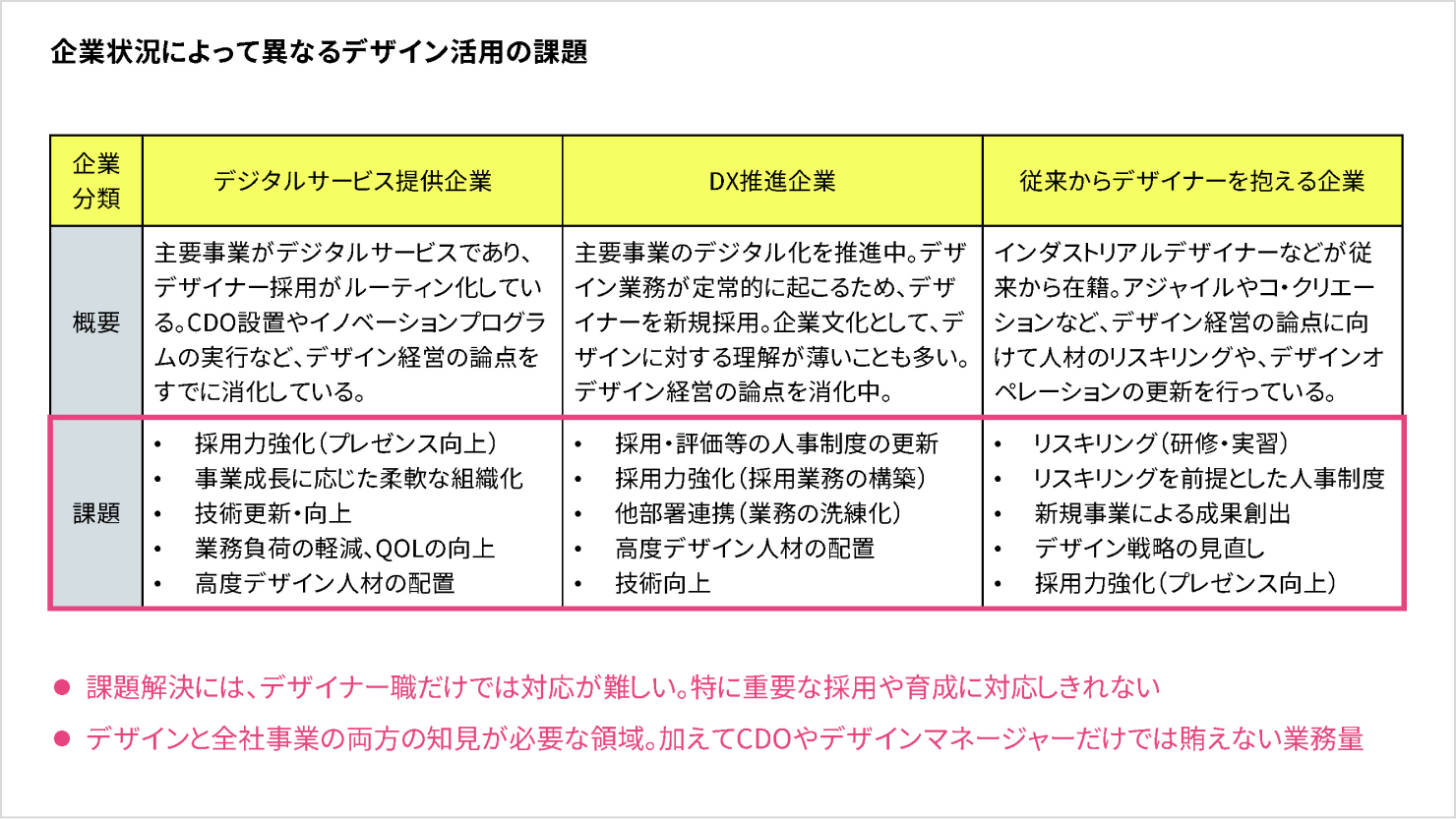

組織でのデザイン活用が活発化している企業である、「デジタルサービス提供企業」「DX推進企業」「従来からデザイナーを抱える企業」がそれぞれ抱えているデザイン活用の課題という観点から、その理由を紐解いていきます。

マネージャーだけでは、デザイン組織運営の全ての課題に対応しきれない

企業状況によって異なるデザイン活用の課題(大﨑の発表資料より)

上記の表は、デザイン活用を推進している企業ごとの組織特徴と、その課題を大﨑にてまとめたものです。

詳しくは表を参照していただければと思いますが、例えばデジタルサービスを提供する企業では、売り手市場であるデザイナーの採用が重要課題となっていることが多いと言います。またDX推進企業では、他部署からのデザインに対する理解がまだ薄いことも多いため、他部署とデザイン組織を繋いでいくことが必要です。

それぞれの企業タイプによって抱えている組織運営上の課題は異なりますが、どの課題もデザイナー職だけでの解決は難しく、かつ組織掌握をしているCDOやデザインマネージャーは業務量が多く、すべての課題に対応しきれない、という現状があります。

そんな中、デザインと全社事業の両方を理解し、バランスをとりながら課題解決ができる人材として、デザインプログラムマネージャーが必要であると大﨑は言います。

大﨑 優(株式会社コンセント 取締役/サービスデザイナー/デザインマネージャー):武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業。企業・行政機関のデザイン経営や事業開発、人材開発支援などを行う。2012年にはコンセント内にサービスデザイン事業部を、2024年にはデザインによる人材育成や組織開発に関する事業部を立ち上げ管掌。

ビジネスとデザインを繋げ、他部署に対する提案力を上げていく

また、デザイン業務の視点からも、DPMの必要性について考えてみましょう。

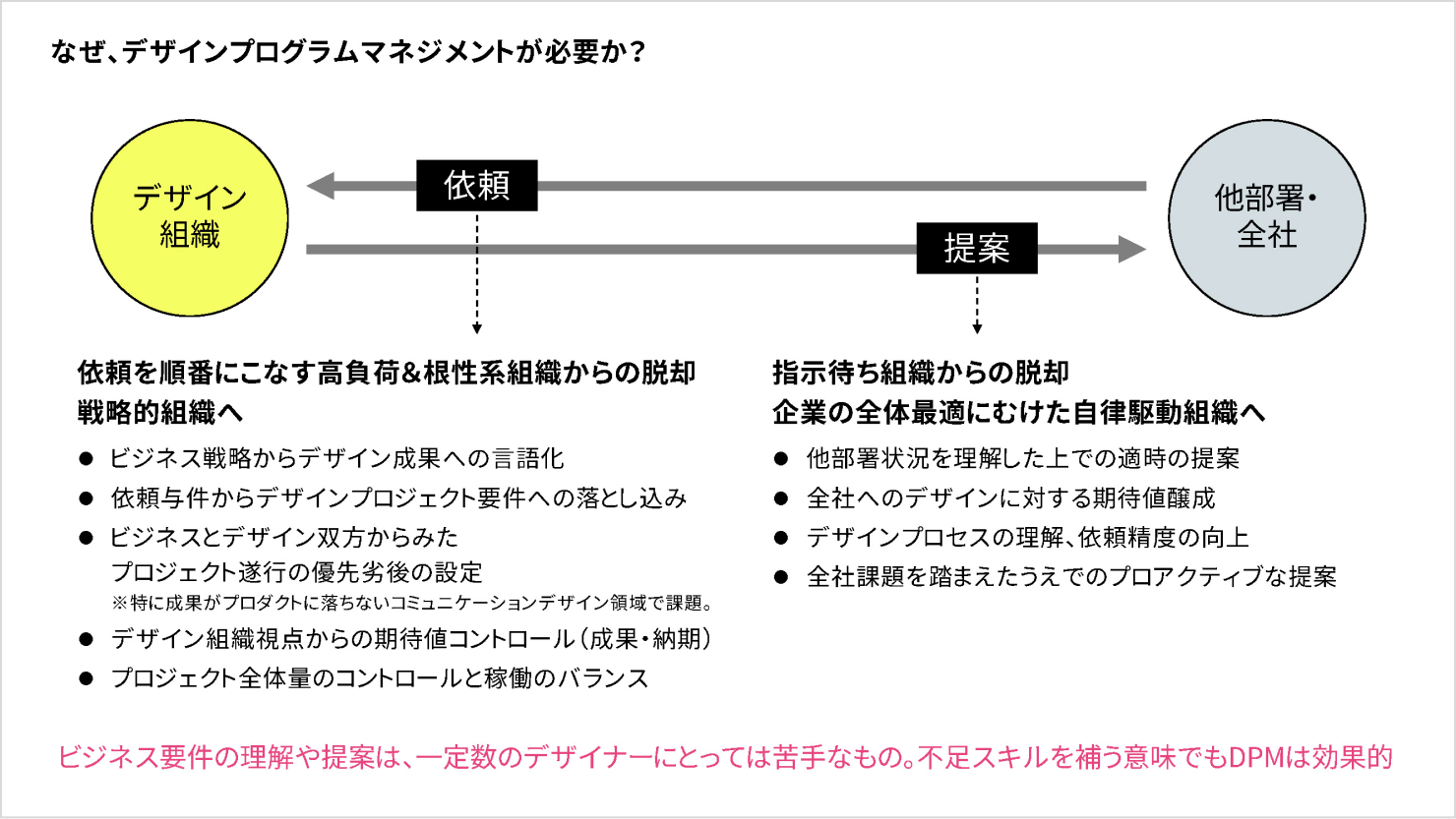

なぜ、デザインプログラムマネジメントが必要か? デザイン業務の視点から(大﨑の発表資料より)

上記の図は、組織におけるデザイン活用の流れを示しており、他部署からどのように依頼があり、それに対してデザイン組織がどのように対応しているかを表しています。

多くのデザイン組織では、依頼されたプロジェクトを順番にこなす形式が一般的です。これを最適化していくためには、ビジネス戦略に基づいてデザインの成果を明確に言語化し、企業戦略上重要なプロジェクトを優先して対応する管理体制が必要です。

さらにデザイン組織が成長するためには、他部署や全社への「提案力」が鍵となってきます。単に受けた依頼をこなしていくだけでなく、デザイナー自身が全社の状況を理解し、主体的に企画提案を行う自律的な組織を目指すことが求められているのです。

一方で、ビジネス要件を理解した上での主体的な提案は、多くのデザイナーにとってまだまだ慣れていない業務です。そういった不足スキルを補う意味でも、DPMの設置はデザイン組織の成長を駆動する効果が高い、と大﨑は話します。

SMBCのDPM米本さんが語る、DPMの具体的な業務

改めてデザインプログラムマネジメントとは、「デザイン業務を効率的に進めるための仕組みやノウハウ」のこと。言い換えるのであれば、デザイナーが本来やるべき仕事に集中できるような環境をつくることが、DPMが抱える大きなミッションです。

では、DPMは具体的にどのような業務を担うロールなのでしょうか?

続くセッションでは、株式会社三井住友銀行(以下、SMBC)のデザインチームにて実際にDPMとして組織を推進されている米本さんより、DPMの実際の業務内容についてお話しいただきました。

SMBCのデザインチームは、2016年にデザイナー1名から始まり、2024年には15名に成長している組織です。チームが手がけたSMBCの銀行アプリがグッドデザイン賞を受賞したり、個人のお客さまに向けた新しいコンセプトの店舗として2024年5月に渋谷にオープンした「Olive LOUNGE」のデザインコンセプト策定やユーザー体験設計に関与するなど、デジタル・リアルを問わず顧客とのタッチポイントを横断してデザインの対象としています。

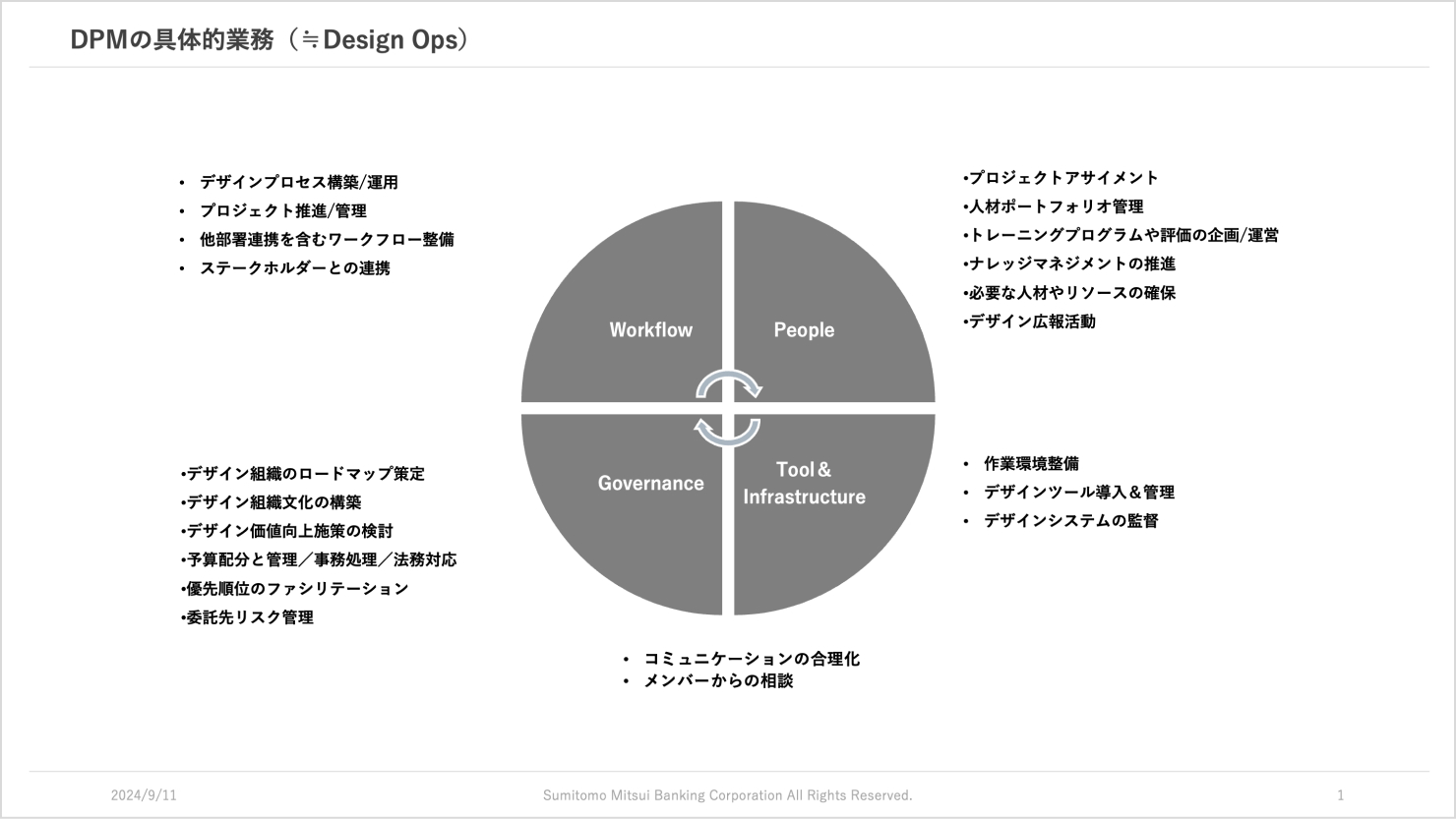

DPMの業務を4つに区分する

DPMはデザイナーが組織内で最大限活躍できるよう、幅広い取り組みを担う存在であり、米本さんはその役割を「総合格闘技的」であると言います。

その幅広い取り組みの全体を俯瞰するにあたり、「Workflow」「Governance」「People」「Tool & Infrastructure」という4つの区分に業務を体系化して解説いただきました。

DPMの具体的業務を説明した図(米本さんの発表資料より)

例えば、左下「Governance」における「予算配分と管理」の具体例として、インハウスデザイナーと外部パートナーのリソース配分計画があります。この場合、DPMは全社から依頼されるプロジェクトを俯瞰し、中期経営計画や方針に基づいて、どの案件に戦略的にリソースを投下すべきかを判断し、デザイン組織のプレゼンス向上を図る役割を担います。そのためには、組織のロードマップをしっかり理解しておくことが不可欠です。

また、右上「People」の領域で象徴的な業務として「プロジェクトアサインメント」があります。DPMは、インハウスのデザイナーがやりたいこと(will)、できること(can)、組織として依頼したいこと(must)が重なるように、デザインマネージャーと連携しながら最適なアサインメントを検討します。さらに、「人材ポートフォリオ管理」においては、組織が目指す未来に必要なデザイン人材の要件を固め、それをマネージャーや上層部に伝えることもDPMの役割です。

米本滉貴(株式会社三井住友銀行 リテールIT戦略部 部長代理 デザインチーム デザインプログラムマネージャー):大学卒業後、株式会社三井住友銀行に入行。富裕層向けの個人営業にて資産運用や資産承継業務に従事した後、現在のリテールIT戦略部へ異動。システム開発、デジタルマーケティング、ビジネス企画業務を担当。2021年よりデザインチームに参画。

デザインが十分浸透していない組織では、まず「Workflow」から始める

左上の「Workflow」領域では、デザインプロセスの構築やプロジェクト管理、他部署やステークホルダーとの連携がDPMの主な役割です。

特にクリエイティブとビジネスの距離が遠いことが多い日本の伝統的企業(JTC)では、この「Workflow」領域にまず力を入れることが重要だと米本さんは述べています。

デザインが社内にまだ十分浸透しておらず、組織が立ち上げ初期の1〜10名規模のフェーズにある場合、DPMの役割を「Workflow」に重点的に配置することが効果的です。デザイナーがビジネスサイドと直接コミュニケーションをとる際、お互いに「何を言っているのかわからない」という事態に陥ることは多いのではないでしょうか。DPMがそこの緩衝材として介在し、デザインとビジネスの間でコミュニケーションを翻訳する役割を果たすことが重要だと、米本さんは主張します。

DPMの組織構造上の位置付け

DPMは、デザイン組織における「静脈」である

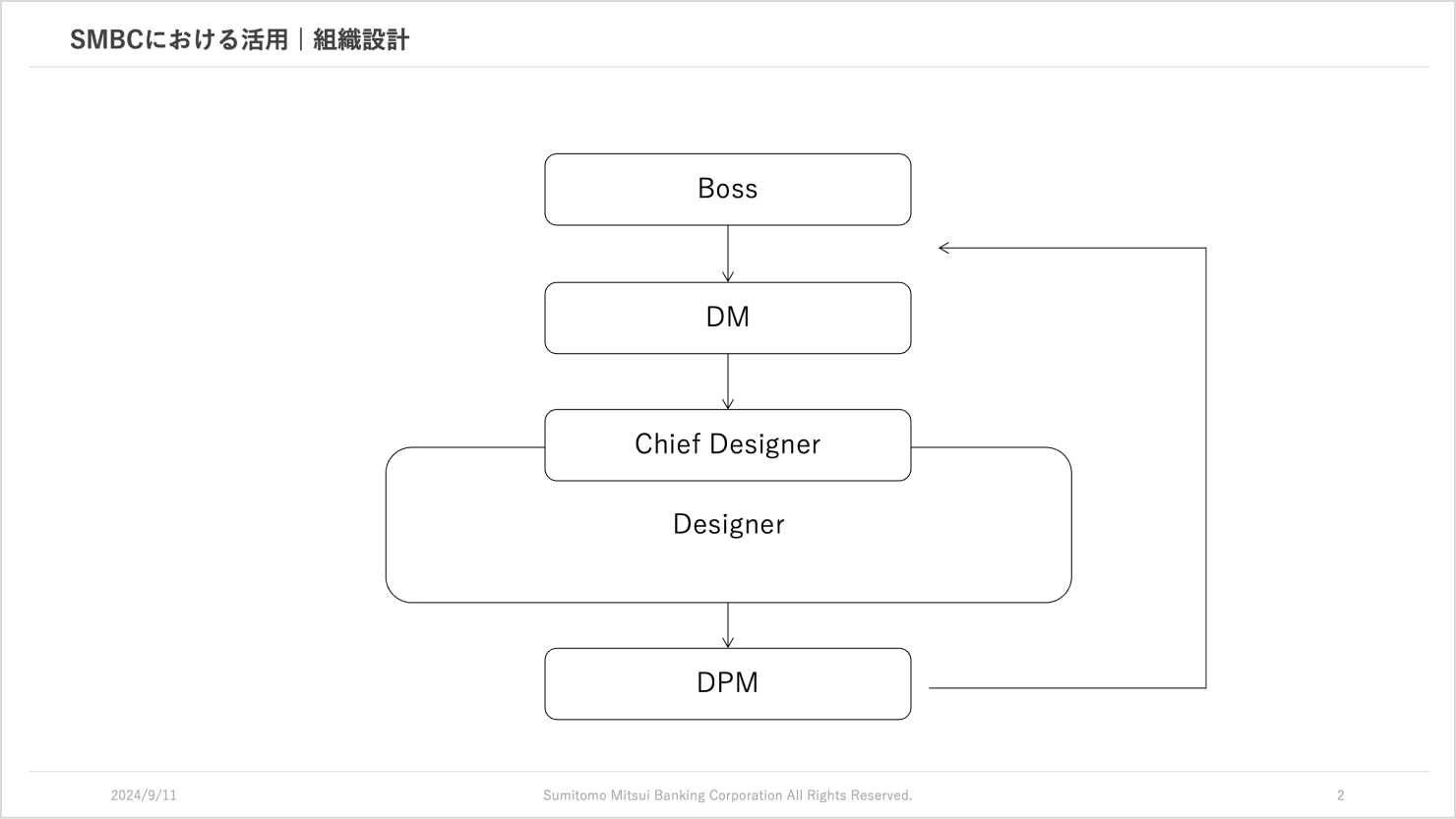

SMBCにおけるデザイン組織の構造(米本さんの発表資料より)

上記の図は、SMBCにおけるデザイン組織の構造を示したものです。

DPMは、組織管理上のいわゆる“デザインマネージャー”とは別の存在である、というのは先の大﨑の話でも出てきたポイントでした。SMBCでも、DPMとデザインマネージャーは別のロールとして設置をしています。この組織設計における重要なポイントとして、DPMは、組織の上位レイヤーから降りてくる「動脈」を、環流として再度上流へ返してあげる「静脈」の役割である、と米本さんは述べました。

組織内のコミュニケーションがトップダウンの一方通行だけでは、その号令に対する不安や違和感が現場メンバーに生じたとしても、それを上層部に伝えて問題を解決するための双方向のコミュニケーションが生まれにくくなります。そうした問題が生じないように、現場の声を吸い上げ、受け止めて、上位レイヤーにフィードバックするのがDPMの役割となります。

DPMが「静脈」の役割を果たすために、現場のチーフデザイナー、デザイナーを集めて話す機会をつくることが必要となります。トップダウンの号令に対する反応や、アサインメントに対する考え、組織としての人材ポートフォリオについてなど、集約して上位レイヤーにフィードバックしていきます。

現場・部門・経営をつなぎ、デザイン浸透にアクセルをかける

続いて、外部支援の形でDPMの取り組みを数多く推進されてきた、株式会社ルート(以下、root)の岸さんからのお話を紹介します。rootでは、プロダクト開発支援を提供する傍ら、小規模な段階からデザイン組織の立ち上げやデザインプログラムの導入を支援し、日本におけるDPMの先駆者的存在として活動しています。

実践と投資のサイクル × ラインマネジメント

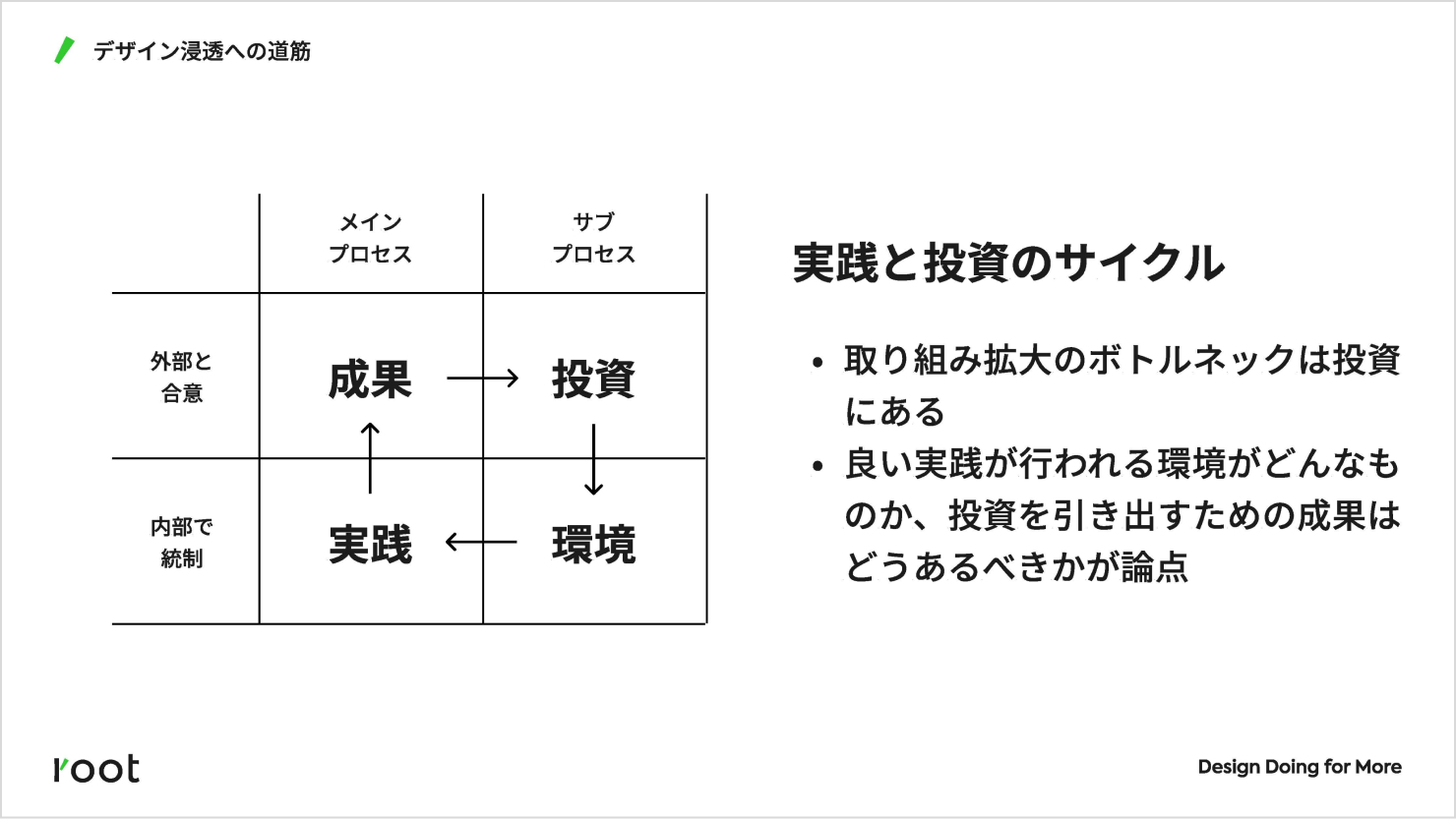

デザインの組織浸透に必要な実践と投資のサイクルを示した図(岸さんの発表資料より)

岸さんは、デザイン浸透における重要な観点を2つに集約しています。まず一つ目は実践と投資のサイクルです。デザイン浸透を進めるためには、「実践→成果→投資→環境」というサイクルを回すことが欠かせません。成果に基づいて投資を得て、適切な環境を整備することで、さらに実践が強化されていく流れです。しかしながら、これまで多く話されてきたのは「実践」と「環境」の部分であり、投資を得るためにどのように成果を出すかについては、まだ議論が不足していると言います。

二つ目の観点としては、ラインマネジメントがデザイン組織の拡大には不可欠となってくることが挙げられました。現場で実践と投資のサイクルを回すだけでは限界があり、下位からの推進と上位からの牽引の両立が必要です。またデザインを推進する強い意志をもつリーダーの存在が、組織におけるデザインの浸透を左右すると言います。

上記2つの観点「実践と投資のサイクル」と「ラインマネジメント」の両輪が揃うことで、デザインが組織に浸透していくと、岸さんは強調していました。

組織の中で「大きなうねり」を生み出すためのDPMの役割

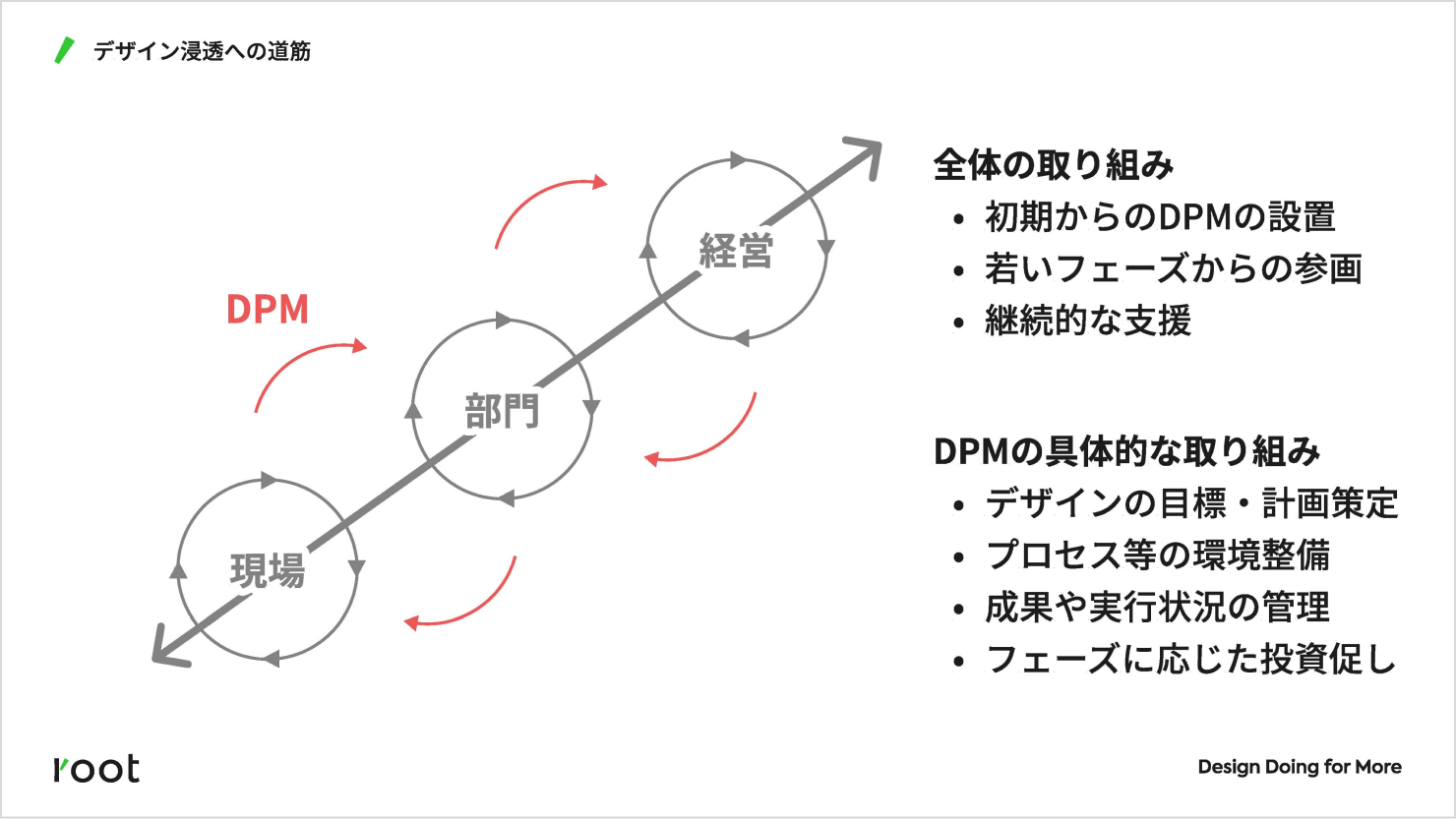

現場と部門と経営をつなぐ、DPMの役割を示した図(岸さんの発表資料より)

現場での成功体験を通じて、デザインの有効性を身体的に理解することが、重要です。岸さんは、まず現場での小さな成功を積み重ねることが、やがて組織に大きなうねりを生み出す原動力になると語ります。

しかし、実践により創出された成果を現場で取り扱うのみだと、組織全体にはデザインが浸透していきません。次に必要となるのは、経営層に現場での成果とその重要性を認識してもらい、組織全体で実践と投資のサイクルを回していくことです。デザインの有効性を経営サイドに理解してもらうことが、デザインの組織的な普及には欠かせません。

DPMの役割は、この現場と各部門と経営の橋渡しを担い、繋ぐことです。現場でデザインの目標や計画を策定し、事業に今必要なデザインの成果が何であるかを定義します。さらに、成果をどのように経営層や他部署に伝えるか、そして次のフェーズで必要な投資をどう引き出すかをコミュニケーションする役割も担います。

岸さんが提唱するDPMの姿は、デザインイノベーションと戦略との浸透を通じて、早期からデザイン文化の立ち上がりを支援する、という点にフォーカスを置いていると強調していました。

岸 良平(株式会社ルート デザインマネージャー/デザインプログラムマネージャー):制作会社を経て2019年にrootにジョイン。現在はデザインマネージャー、デザインプログラムマネージャーとして、toB領域・大企業のプロジェクトを中心にサービスの改善・立ち上げと組織改善に携わる。

rootの取り組み・大企業の横断型デザイン組織の事例

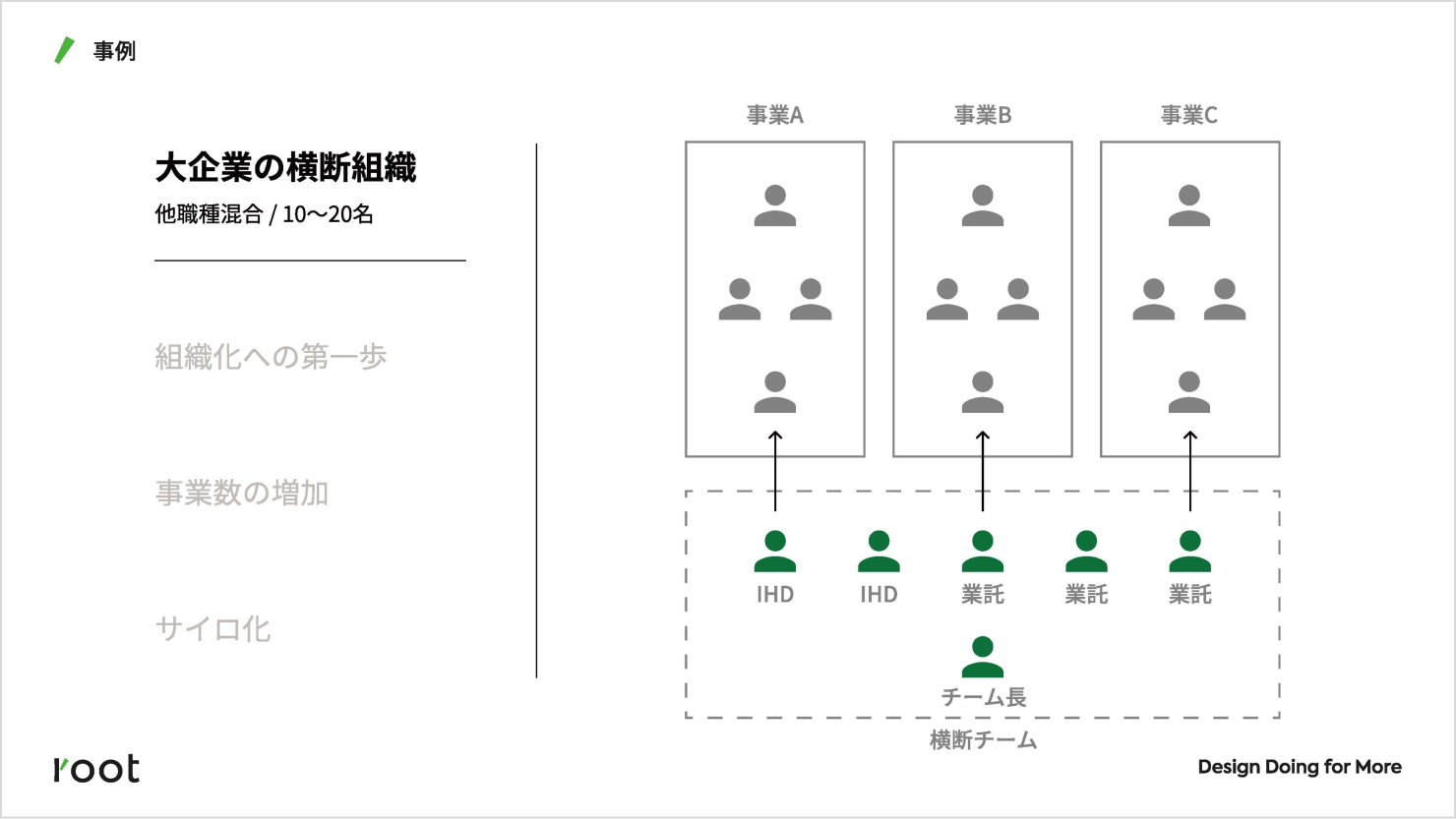

セッションでは、rootがDPMとして参画して支援した事例がいくつか紹介されました。ここではその内の1つ、新規事業の成功を目的としてつくられた、とある大企業における横断型デザイン組織の事例についてご紹介します。

今回の事例で取り上げるデザイン組織は、とある大企業における新規事業の成功を目的として作られました。元々は2つの事業に対する支援として動いていた組織でしたが、事業数も増えていく中で、さらに事業開発の再現性を高めていくために取り組みが始まったそうです。

岸さんは、デザイン組織の成長フェーズに応じて変化するDPMの役割を3段階に分けて解説しました。

横断的デザイン組織の社内事業部に対する支援体制のイメージ(岸さんの発表資料より)

まず組織化における初期フェーズでは、「個々のデザイナーに蓄積された知識が組織全体に展開されていない」という課題に対して、DPMが中心となり、ナレッジの共有を促進しました。具体的には、有志チームがまとめた知識体系について現場で活用することを促し、デザイナー向けのUIライブラリを作成するなど、再現性を高めるための活動を推進しました。

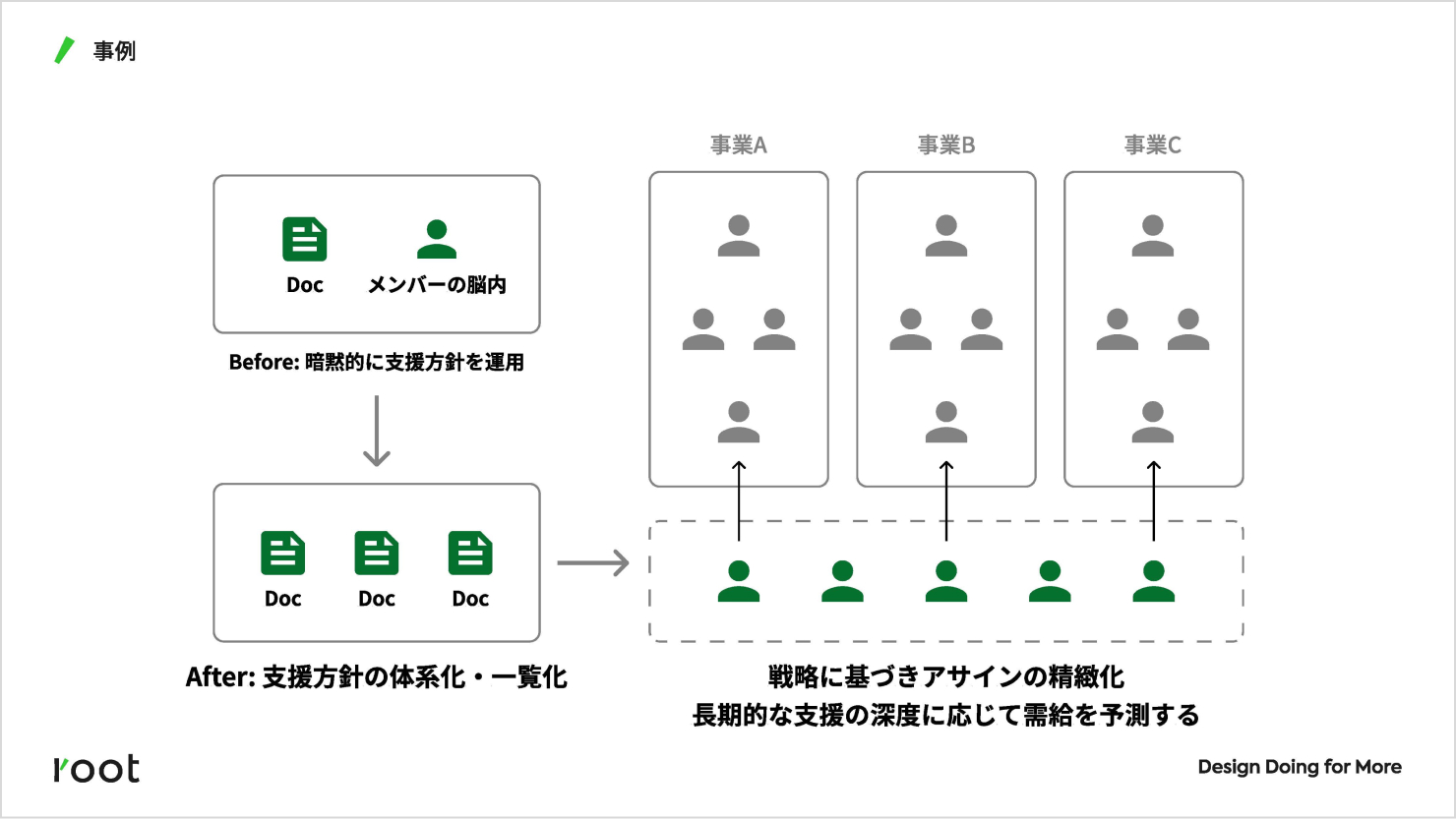

徐々に組織として関与する事業が増加してきたことで、「各デザイナーの関わり方や知見に差が生じてきたこと」が課題となりました。そこでDPMは、各デザイナーの事業側に対する中長期的な支援戦略を一覧化し、それぞれがどのようなスタンスで事業に関わるかを明確にすることで、組織内でのアサイン検討の精緻化に繋げていきました。

各デザイナーの支援戦略を一覧化し組織内へ展開した流れを示した図(岸さんの発表資料より)

さらに組織が関与する部署が増加する中で、「他職種との連携がうまくいかなくなるサイロ化」が課題として発生しました。ここでDPMは、キーマンとの壁打ちを通じて組織目標や位置付けを改めて明示化し、チームでのワークショップを実施することで、全体の目線を合わせ、内外の連携を促進しました。

さらにDPMを紐解く − パネルディスカッション

3名のスピーカーによるパネルディスカッションでは、大﨑がモデレーターとなり、会場の皆さんからの質問のうち特に複数の方の関心を集めた質問を取り上げ、議論していきました。

Q. DPMの目標設定はどのように行っている?

【DPMの価値は事業フェーズごとに変化する。画一的な目標設定はできない】

まず米本さんご自身は、個人目標は持たれていないとのこと。固定された目標ではなく、都度期待値調整をしていくことが求められるそうです。また、DPMが持つべきマインドセットとして、経営が話す言葉を、中期経営計画等で常にインプットしながら、ビジネスがどの方向に向かっているかを把握することは重要であると強調しました。

岸さんも同様に、DPMはプロジェクトや事業フェーズに応じてみるべきラインが異なるため、目標は都度グリップすることが重要だ、と指摘します。この際、相手方の要望を鵜呑みにするのではなく、それが本当に今後デザインを活用していくにあたって必要なものなのかどうかを見定める必要があると話します。

Q. デザインマネージャーとデザインプログラムマネージャーの違いは?

【デザインマネージャーはいわゆる管理職、DPMは『野球部のマネージャー』のような存在】

米本さんは、以下のような違いで整理をされています。

デザインマネージャーは、採用、評価、昇給などの人事権を持ち、方針の提示やリーダーシップを発揮する役割です。ビジネスサイドの戦略を推進するための管理職としています。

一方で、デザインプログラムマネージャー(DPM)は人事権を持ちません。デザイン組織を運営するにあたって発生する現場での運用や問題の相談窓口として、随時発生する日常のプロジェクト推進をサポートする、野球部のマネージャーのような存在です。デザインマネージャーから提示される方針に対する現場感情の受け皿となり、デザイン組織における改善サイクルを回すための役割を担います。

【組織や事業のフェーズによってその役割は変わる。適宜オーダーメイドで設計する】

岸さんは、外部支援の立場として、DPMだけではなく、ほぼデザインマネージャーとして入られることもあるそうです。組織やプロジェクトの特性に合わせ、オーダーメイドでDPMの役割を設計している、とお話しされていました。

パネルディスカッションの様子

Q. DPMの構築・成熟に伴い、ビジネスサイドへの働きかけで苦労や工夫している点は?

【特効薬はない。相手の文脈と価値観に合わせたコミュニケーションのデザインを心がける】

SMBCの米本さんは、重要なのは、相手の状況や課題、価値観を正確に把握し、コミュニケーションの方法やタイミングを工夫すること、と話します。定量的なデータが有効な場合もあれば、数字で伝えるより、相手の意図や感情を考慮して適切なタイミングを選ぶことが効果的な場合もあります。米本さん自身は、もともと営業出身ということもあり、相手の感情の機微やコミュニケーションの取り方を把握するのが得意だそうです。

【デザインリーダーシップを持つ人の力を借りる】

「ビジネスサイドとのやり取りにおいては、企業内部でデザインリーダーシップを持つ人物の力をいかにして借りるかと言う点にまずは注力する」と岸さんは話します。何の脈絡もない状態で入っていくのは、相応の時間がかかってくるため、リーダーシップを持つ人物にデザインとビジネスのコミュニケーションのハブになってもらう必要がある、と話します。

Q. どんな特性を持った人がDPMに向くのか?

【デザインが好きで、自らが作業をするより、周りが盛り上がっているのをみるのが好きな人】

DPMの特性として、デザインそのものに集中するというよりも、プロジェクト全体が円滑に進むように環境を整え、チームが一体となって盛り上がる場を作ることが好きな人である、と米本さんは言います。米本さんはこれを、「キャンプファイヤーを眺めるのが好きな人。火を焚べたり、特定の作業をするよりも、その状態を作ることが好きな人」と表現していました。

【デザインのような身体的なものを、本気で売り物として考えられる人】

DPMを目指す人の最初の一歩は、「ビジネスの文脈においてデザインをビジネスの中へどう位置付けることができるかを、一生懸命考えられるかどうか」だと、岸さんは語ります。

ビジネスサイドにデザインはそのままでは伝わりにくい部分もある、というのは多くのデザイナーは経験したことがあるでしょう。DPMはデザインの意図や背景をビジネスサイドに理解させるため、デザインがどのように経済効果を生むのかを考え、説明するために自分なりの答えを持っていることが重要です。

この話題は当日も非常に盛り上がりました。ディスカッションの中で上がったいくつかの特性を列挙します。各デザイン組織の中で、DPMのロールを検討される際の参考としていただければと思います。

DPMに向いている人の特性

- 人とのコミュニケーションや、感情の機微を読むのが好き・得意な人

- 作業者であることよりも、場づくりが好きな人

- みんなのスウィートスポットを探せる人

- デザインが好きで、デザイナーの出すアウトプットに興味を持てる人(自分でUIデザイン等をできなくとも良い)

- ビジネスサイドへデザインを伝えるときに、クールな言語化だけでなくプロセスやコンテキストも含めたパッションの言語化ができる人

- デザインがどのような経済効果を生み出すことができるのかを、自分なりの言葉で答えを出そうと考えられる人

- デザインのような身体的なものを、本気で売り物として考えられる人

さいごに

本セミナーでは、デザイン組織の拡大や、組織へのデザインの浸透を進めていくためにさまざまな実践を重ねている2者をお招きして、DPMが必要になった背景やロール設置の意義、具体的な業務についてお話しいただきました。

今回のセミナーを通して、参加された方ご自身も組織の中で一部DPM的な役割を担っていた、と気づく方もいらっしゃったのではないでしょうか。

私自身、今回のディスカッションを聞いて改めて感じたのは、どの組織のマネージャーも多忙で、多くの組織課題に直面している中、我々のようなデザイン会社が外部から支援することで、組織課題を俯瞰し、中長期的な視点で組織の土壌を整えることができるという価値を感じました。

日本におけるDPMに関する情報や具体的な実践例は、まだまだ多くはありません。本レポートをお読みいただいている皆さまの社内においても、今後、経営や事業にデザインを浸透させるために、本セミナーで語られた論点や事例を参考に、デザインプログラムマネジメントを一つの手段として導入する議論が活発になることを願っています。