「ビミョー」を「ワクワク」にする、デザインの力 野火止小学校 図工授業支援

- サービスデザイン

- 教育・人材育成

こんにちは。コミュニケーションデザイナーの青木由季です。

コンセントでは、の開催や企業・自治体でのデザイン研修など、社会に対し「デザインの知見をひらく」活動を多数行っています。

そうした中、私は「学びのデザイン」という教育現場においてデザインのスキルを伝える有志活動に取り組んでいます。

本記事では、その活動として高石有美子、荒尾彩子とともに行った新座市立野火止小学校様(以下、野火止小学校)でのデザインの授業についてご紹介します。

1. どうして、小学生に「デザイン」を?

社会はどんどん複雑化しているといわれて久しいです。学校教育においても、2020年度からの学習指導要領には「これからの社会が、どんなに変化して予測困難になっても、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、判断して行動し、それぞれに思い描く幸せを実現してほしい」、そのために「主体的・対話的で深い学び」の実践が必要であることが明記されるようになりました。

、」より引用(最終閲覧日:2025/1/6)

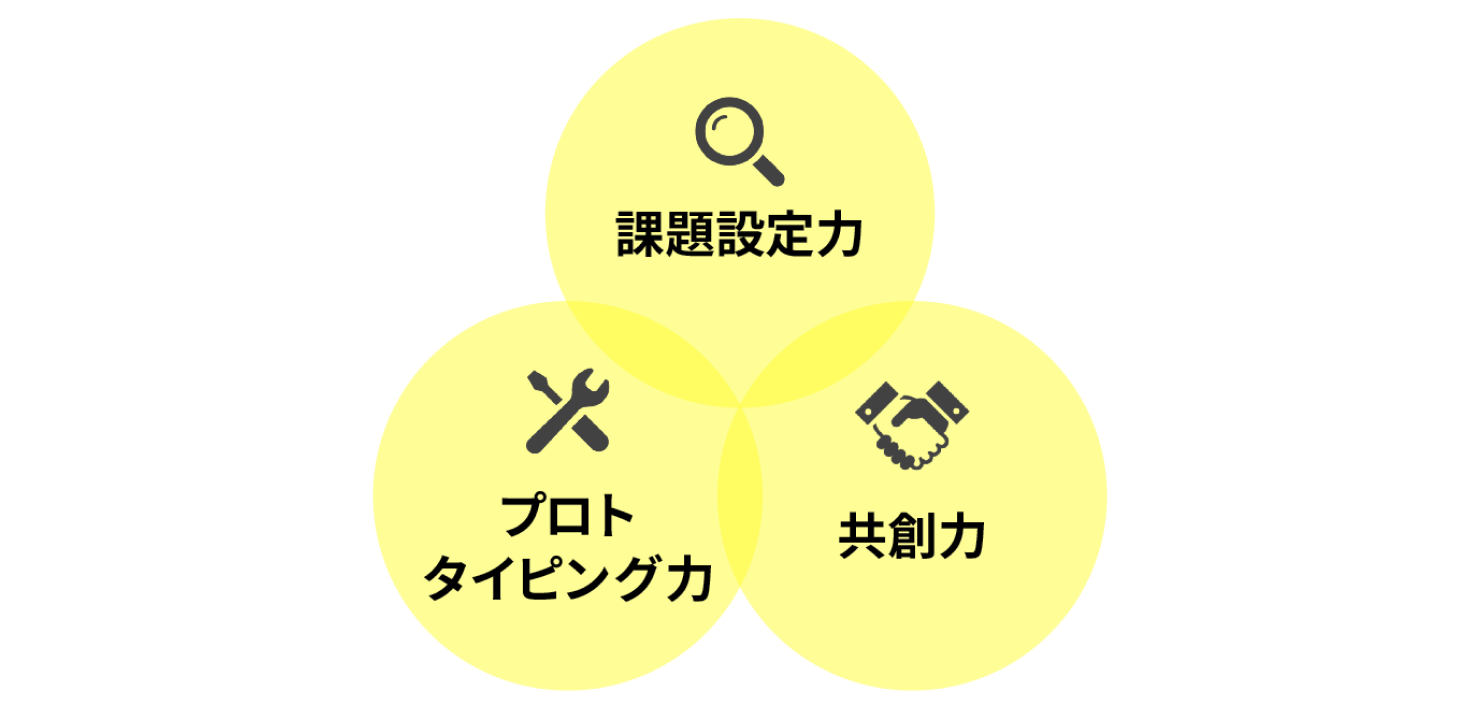

私たちはデザイナーとして多くの企業や団体、社会の複雑化していく問題に向き合い、解決策を考えています。その中で、答えのない複雑さと向き合い未来を切り開くためには、大きく3つの「デザインの力(デザインマインド)」が重要だと考えています。

- 課題設定力

「当たり前」にとらわれず、観察や分析から本質的な課題を見つけ出すこと - プロトタイピング力

アイデアをすぐに可視化し、手を動かしながら膨らませていくこと - 共創力

目的に向かって、多様なメンバーと協働して解決策をつくっていくこと

そしてその力は、プロのデザイナーになる人だけでなく、予測困難な未来を生き抜く子どもたちにとって大切な力になるという思いで、私たちは「学びのデザイン」の活動を行っています。

野火止小学校からも、プロのデザイナーが日々現場で実践している内容やマインドを伝えてもらえるという授業への期待がありました。

2. 「野火止小ワクワク化計画」スタート!

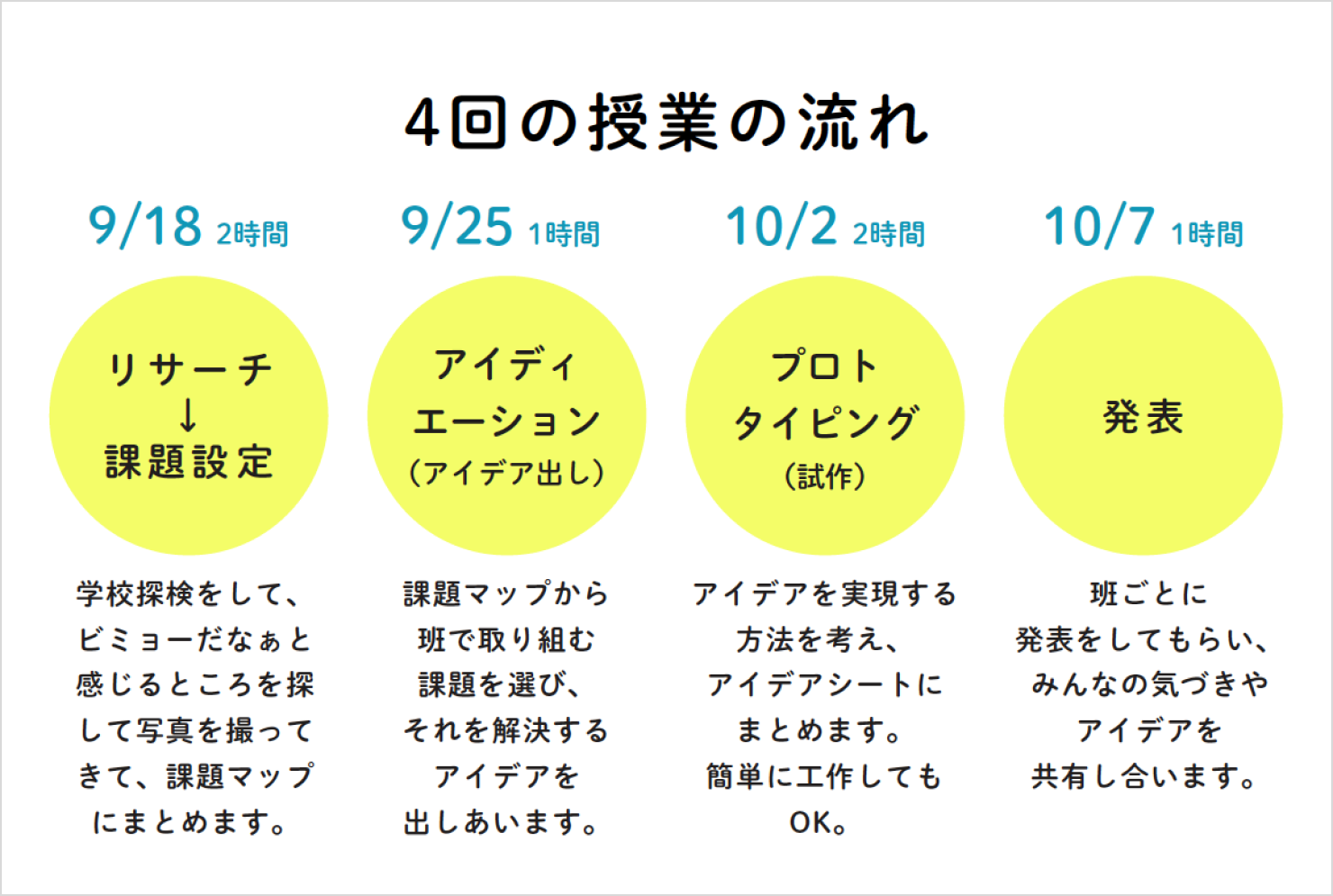

今回の授業は、6年生3クラスの図画工作(以下、図工)の時間を4回分使って実施しました。

図工では、先生が決めた課題を児童が個人でどれだけ完成度高く造形するか、という点に意識が向きがちです。しかし今回は、それとは異なる体験をさせたい、という要望をいただきました。

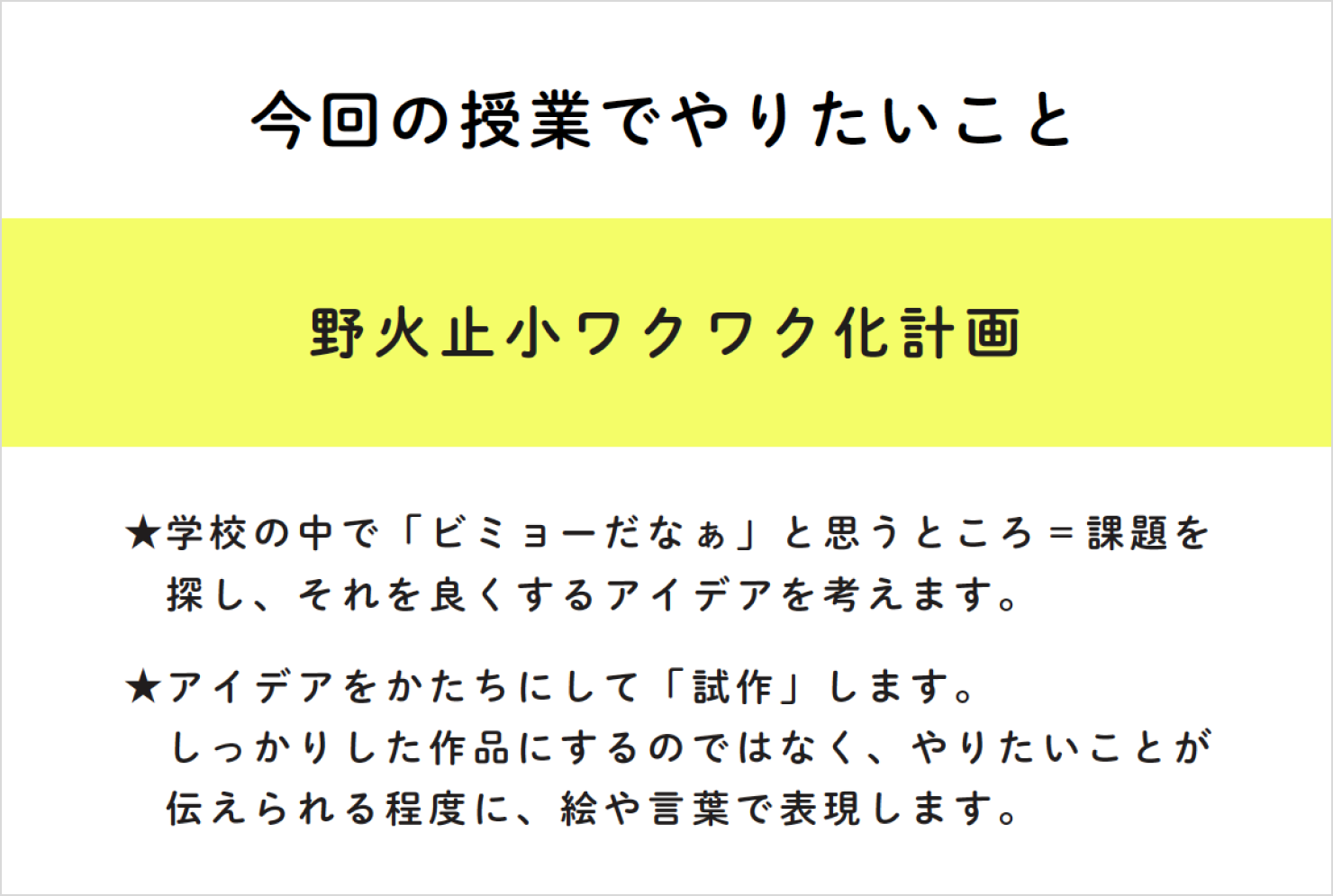

そこで、学校内で「なんかビミョーだなぁ」と思うことを見つけて、班ごとにその課題を解決するアイデアをみんなで考え、プロトタイピング(試作)を行う授業を企画しました。

全4回の授業の概要。サービスデザインのプロセスをベースにして構成。

児童たちに楽しく取り組んでもらえるような授業名を付けた。

今回の活動で目指すのは、普段見慣れた学校を見つめ直し、「もっと楽しい学校にするためにはどうしたらよいか」を考え、そのアイデアを周囲に伝えること、名付けて「野火止小ワクワク化計画」です!

【第1回】リサーチ/課題設定

「野火止小ワクワク化計画」の第1回は「リサーチ/課題設定」です。

ここでは「当たり前を疑う姿勢と目の前のものごとを観察する力を育み、課題設定力につなげること」を試みます。

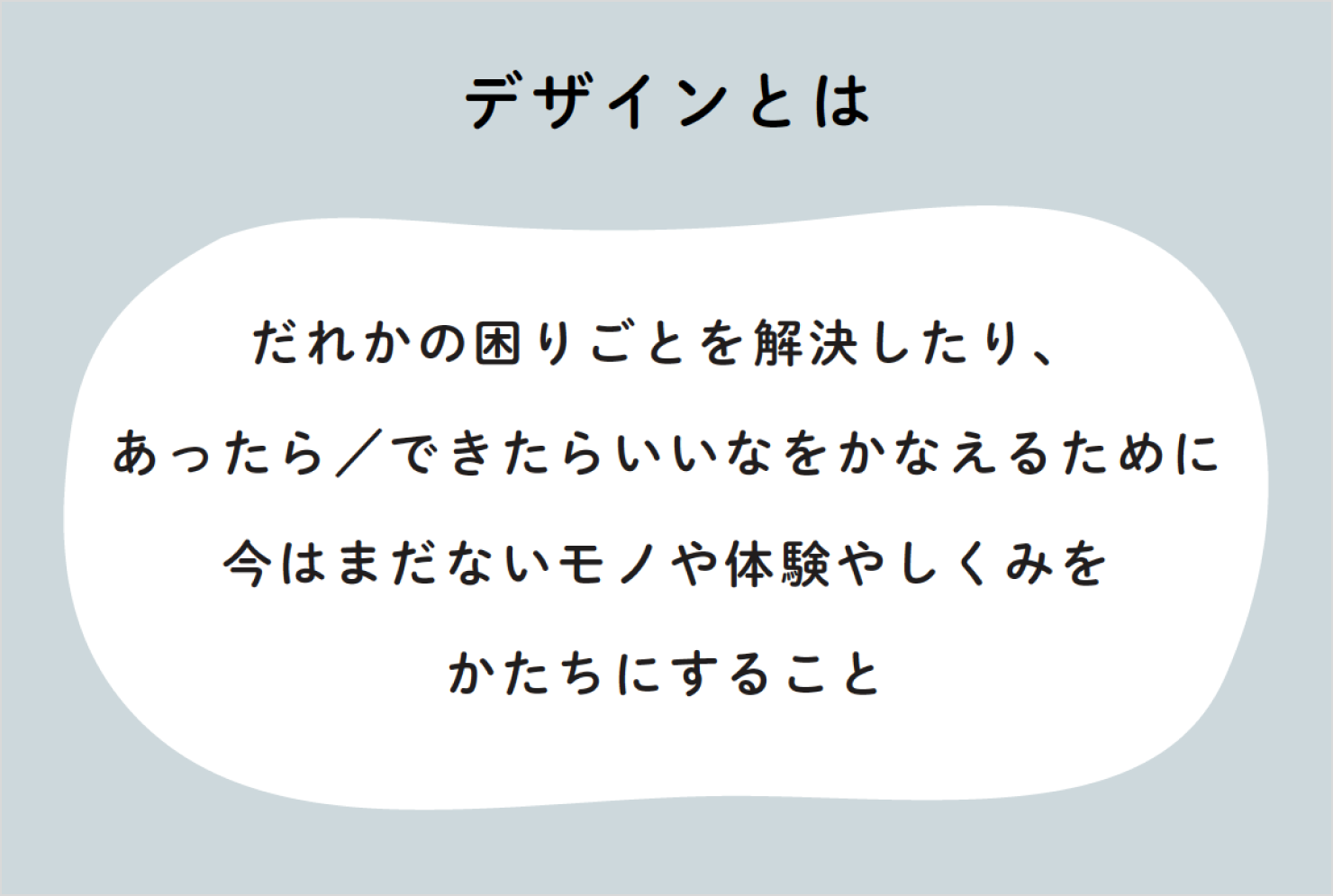

……という本題に入る前に、初回ということで、まずは「そもそもデザインってなんだろう?」ということについてお話しするところから始めました。

私たちの説明にじっと耳を傾ける児童たち。左側に立つ女性は図工担当の大﨑先生。

もともとデザインというと、洋服をつくるなど物の色や形を考えたりするだけだと思っていた児童が多くいました。しかしデザインとは見た目を飾ることではなく、まだ世の中にはないけれど本当に必要とされるものや仕組みをつくる行為であることを伝えました。

授業のはじめに映したスライド。デザインの本質的な意味について伝えました。

児童たちの認識を更新すると同時に、普段とは異なる考え方と進め方で向き合う授業なのだ、という心構えもできたように感じます。

さて、心の準備が整ったところでワークに突入!

班に分かれて学校の「ビミョーだなぁ」と思うところを見つけに出かけます。見つけたビミョーなところ(課題)は、各自のタブレットで撮影しておきます。

廊下や昇降口、校庭など校舎の内外を自由に探索。

「壊れている」「汚い」といった目に見える課題は見つけやすいですが、それだけでなく、「うまくいかない」「もっと心地よくなりそう」といった利便性や快適性などいろいろな視点から観察することも促しました。「ビミョー」という表現も、特定の視点だけを想起させないための工夫です。

その後教室に戻って、見つけたビミョーなところを1つの課題マップにまとめます。

課題マップはGoogleスライドで作成し、班で共同編集できるようにした。

課題マップができたら、各自が解決してみたいものに投票して終了です。

ある班が作成した課題マップ。撮影画像のそばにビミョーだと思った理由を記載する。赤丸が投票の印。

6年間過ごしてきた学校は、児童たちにとって良くも悪くも「現状が当たり前」の環境。リサーチに出かける際や探索途中では「何があるかなぁ」「見つからないなぁ」と困っている班もありました。それでも、学校を「使いづらいな」「ここが変えられたらいいのに」という視点であらためて見つめることで、普段は意識していなかった部分に徐々に目を向けられるようになり、課題発見につなげることができました。

【第2回】アイディエーション(アイデア出し)

第2回は、課題を解決するための「アイディエーション(アイデア出し)」です。前回各自が投票した課題を振り返り、班として取り組むものを1つ選定します。

ここでは、「まずやってみる精神」で途中でも自身の考えを外に出すことが、みんなで答えを導くことにつながるという体験をしてもらいたいと考えました。

デザイナーが何かをつくるとき、まずはラフな段階で考えをプロジェクトメンバーに共有し、他者の視点を取り入れる機会をつくりながらアイデアを練っていきます。

1人で悩まなくて大丈夫。アイデアはみんなで育てていくことで広がり強くなっていくものです。それを体験してほしい!

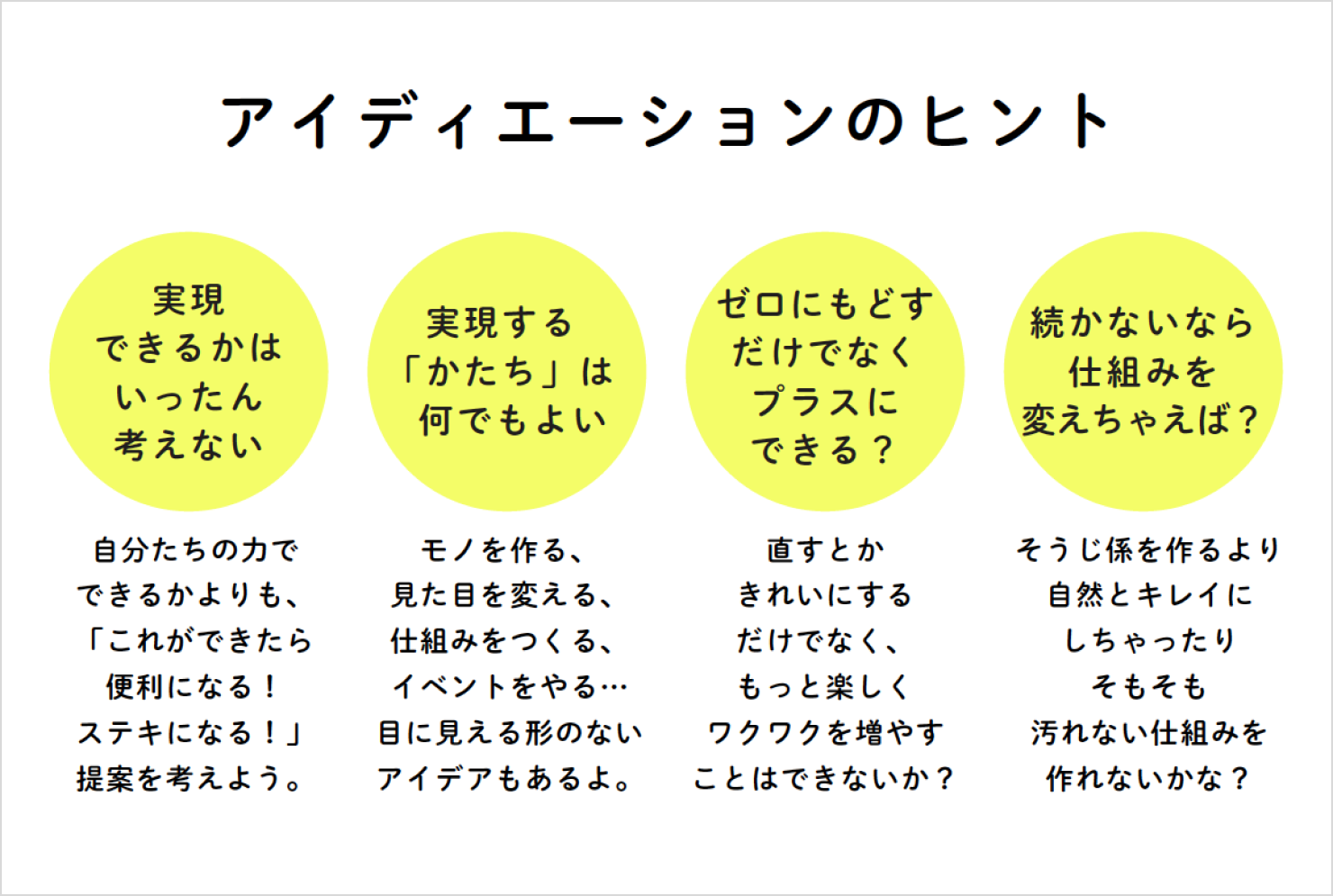

アイデア創出の手助けになるようヒントを提示。

アイディエーションのヒントはこの4つ。「どうせできっこない」「新品に交換すればいい」といって発想を止めてしまうのではなく、アイデアのかたちは自由で、捉え方や仕組みを変えるという考え方もあることを伝えています。

さあ、ビミョーをワクワクにするアイデアを、とにかく書き出してみよう!

アイデアは付箋1枚につき1つ書く。文章だけでも図を添えてもOK。

5分たったら、書いたアイデアをまた5分でみんなに共有。

共有してくれた相手にコメントする際は、否定はNG。

これを2周繰り返します。初めは自分だけで考えるけれども、他メンバーの共有を聞くことで発想が膨らみ、新たなアイデアに結びつくこともあります。より良い解決策を導くため、人のアイデアにはどんどん乗っかろう!ということで、2周回しました。

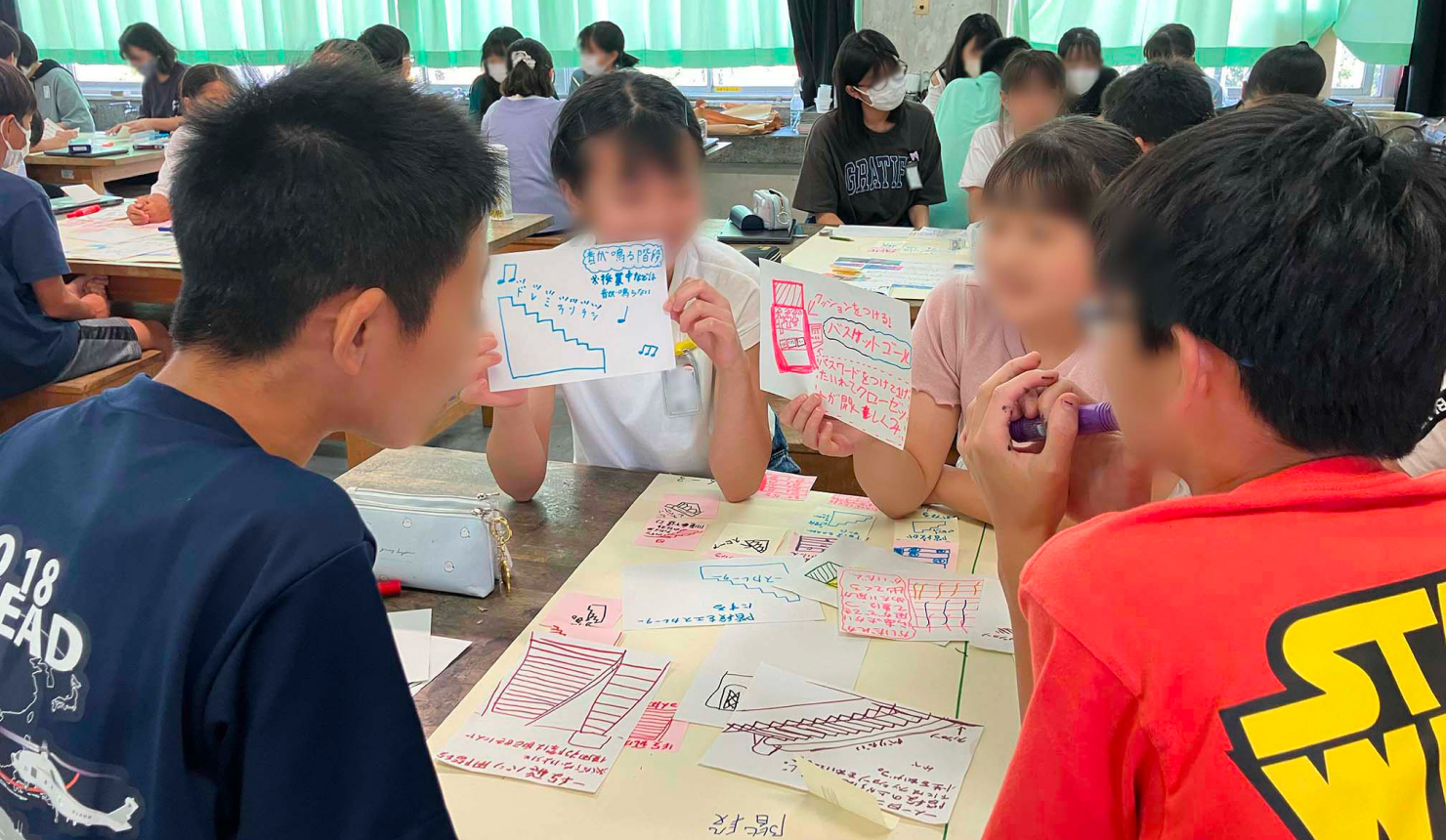

出し合ったアイデアは、課題シートとともに模造紙に集約。

アイディエーションを経て、たくさんのアイデアを出し合うことができました。

【第3回】プロトタイピング(試作)

第3回は、アイデアの具現化「プロトタイピング」です。

ここでは、手を動かし形にすることで、アイデアを改善したり考えを前進させたりする力を付けることが狙いです。

何かをつくるとき、「考えがまとまってからつくり始めるもの」と思われがちですが、実は手を動かし可視化してみること自体が思考のプロセスとして機能します。その過程で現れたかたちがヒントとなり、考えがぐっと具体化したり、抜けていた観点に気付いたりすることができるのです。

しかも、この思考プロセスは周囲の人にも共有できるので、みんなの力を借りてアイデアを育てることができます。

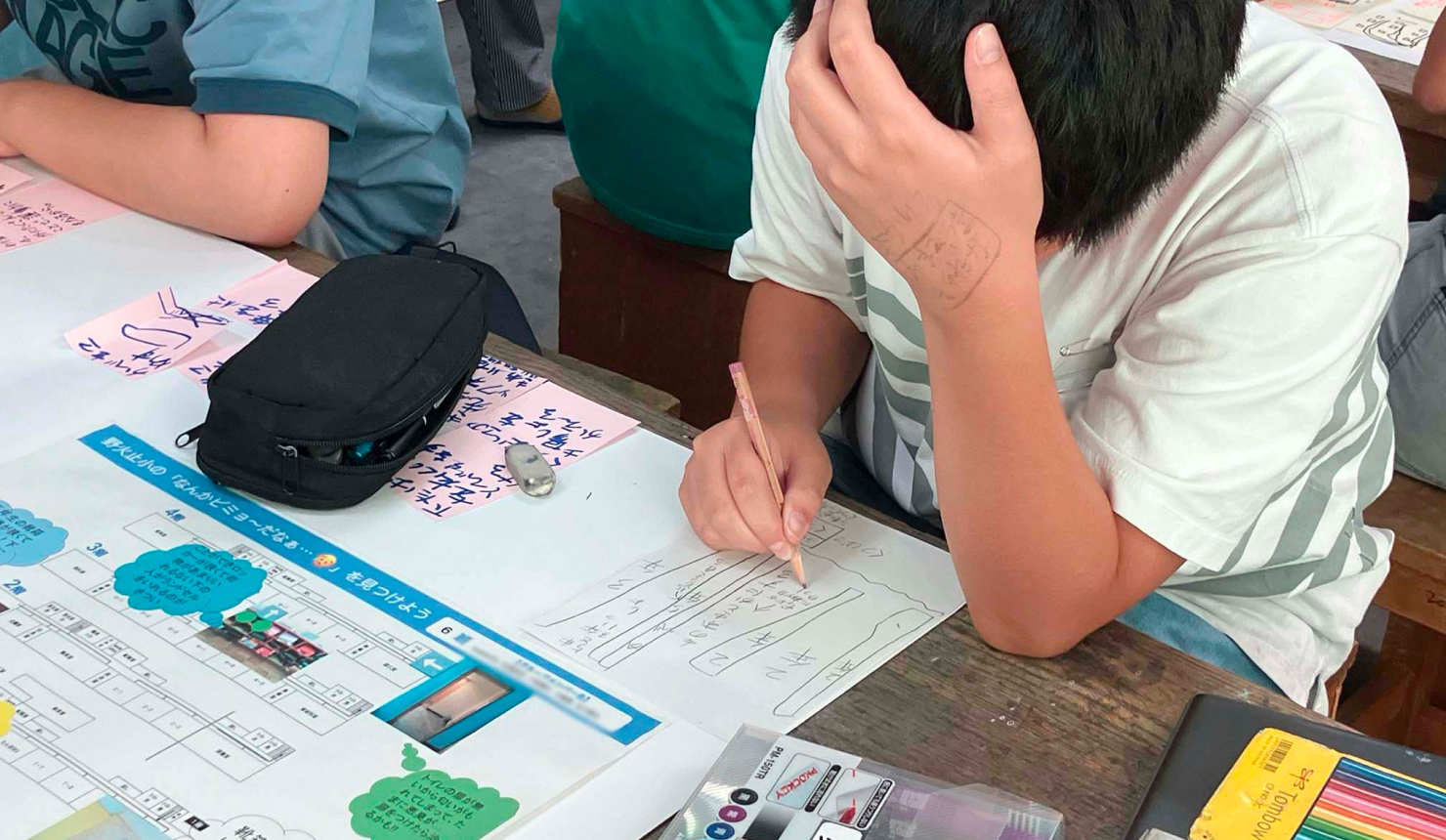

文章で書いていたアイデアを実現するにはどうしたらよいだろう?詳しい絵を描きながら考える。

まずは、前回出し合ったアイデアの中から「やってみたい」「かたちにしてみたい」と思うものを投票で選びます。次に選定したアイデアの実現方法を、個人で考えてから班のメンバーに共有します。

前回はメモレベルだったアイデアを、具体的にスケッチして共有。課題が解決されるか、ワクワクできるか、自分たちだけでなく下級生など他の立場の人にとってもそう思えるかを考えながら、プロトタイピングするものを選ぶ。

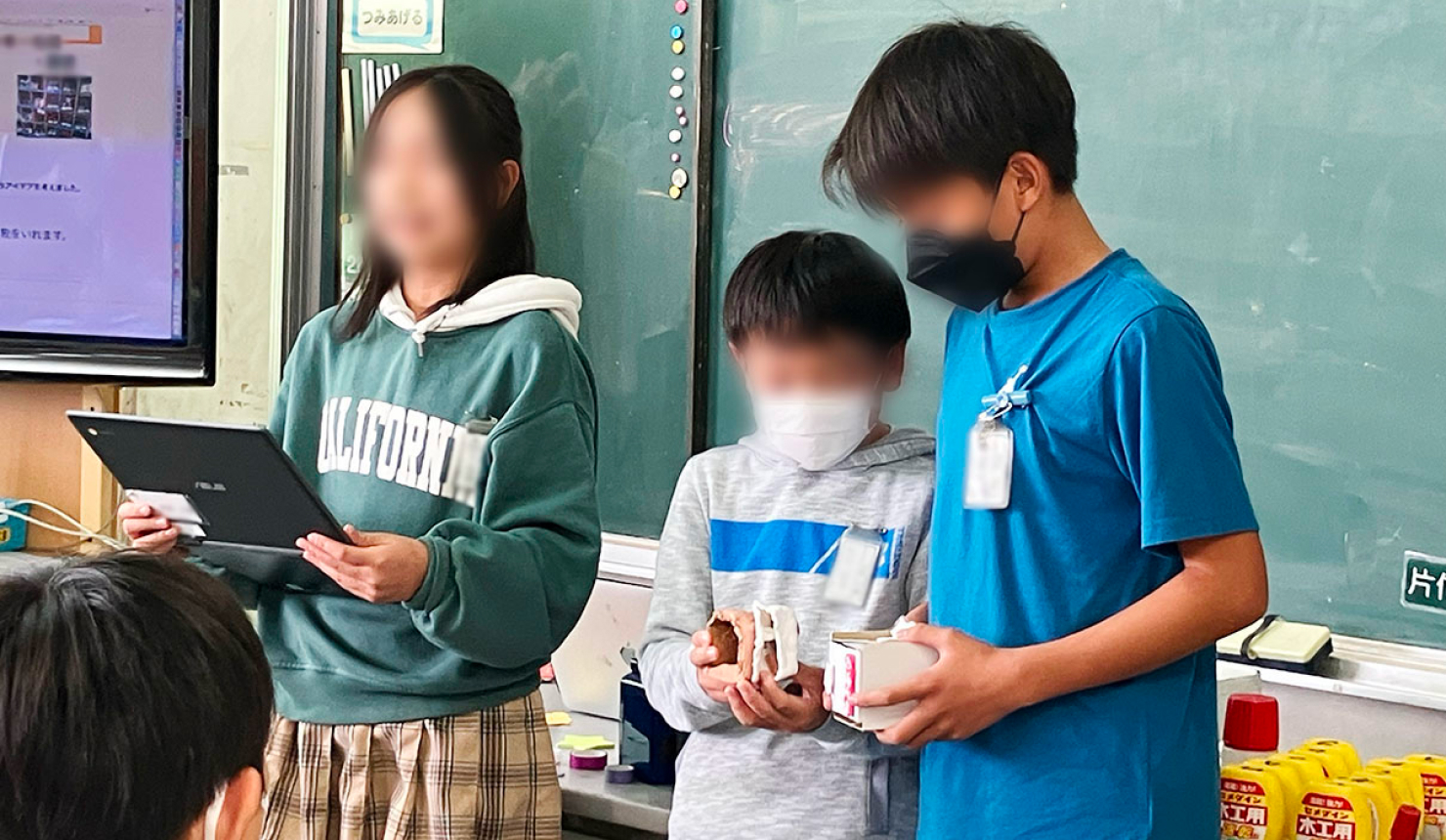

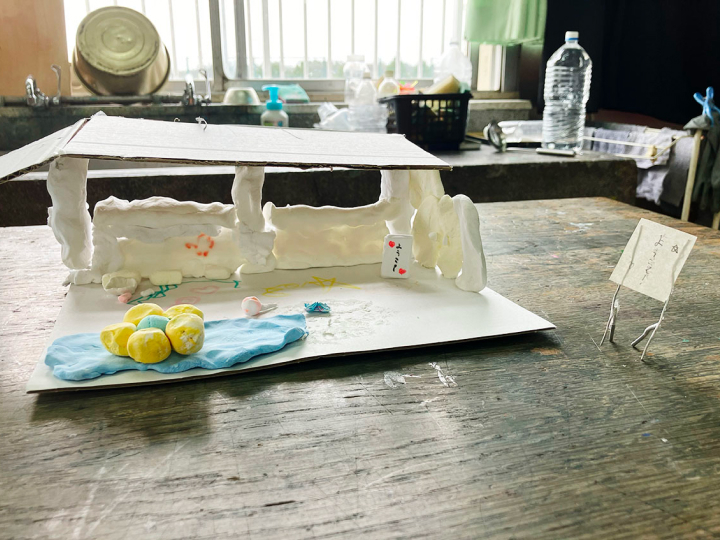

その中から班でつくってみたいものを決めたら、粘土やダンボールなどの素材を使ってプロトタイピング!

「こうかな」「ああしたらいいよ」「あなたはこっちつくって」と大盛り上がり。つくり方をみんなで試行錯誤し、発表に向けたプレゼンシート作成まで、児童たちのボルテージが一気に上昇。表情がどんどん輝いていきました。

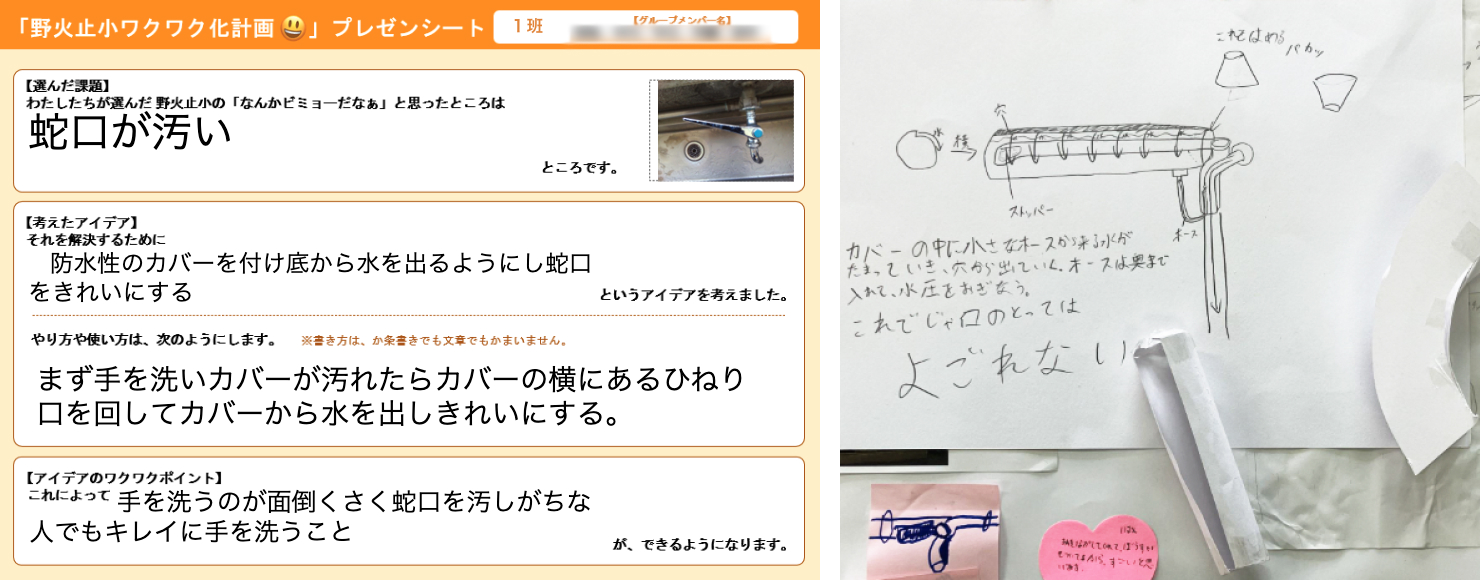

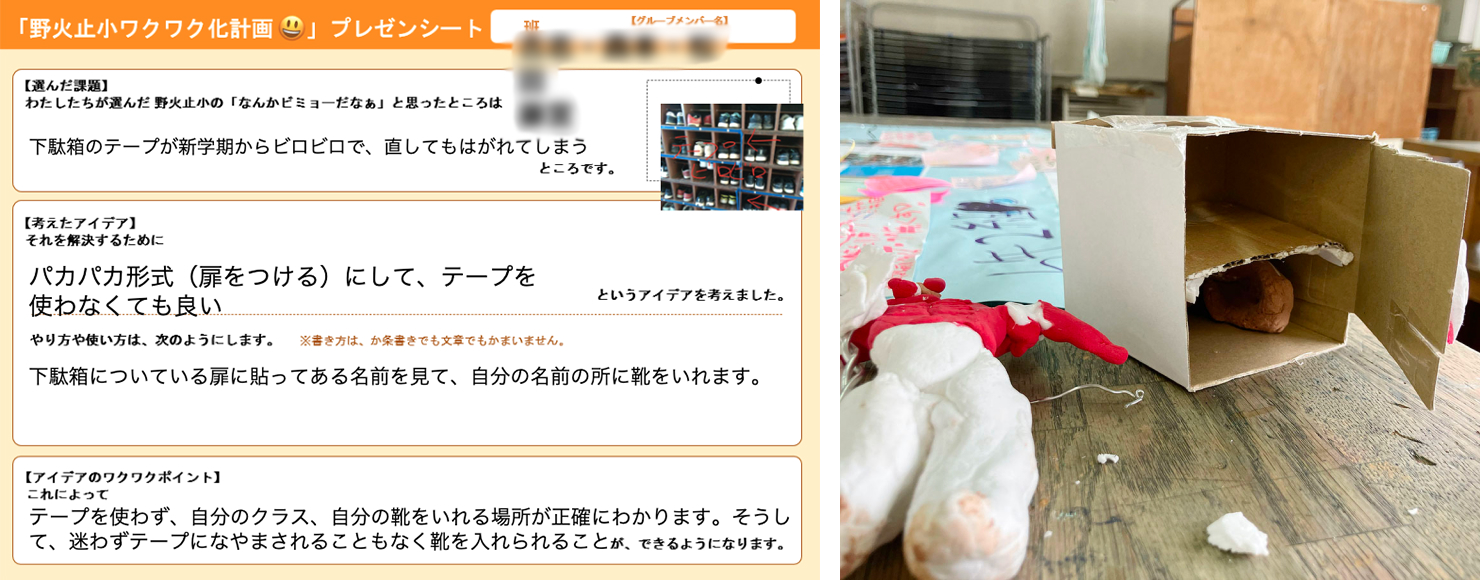

粘土や針金でかたどったり、ダンボールを組み立てたり、絵コンテを描いたり、と各班アイデアを表現しやすい素材でプロトタイピング。造形力の差が出過ぎない、児童にとってなじみのある素材を用意した。プレゼンシートには、その課題を選んだ理由、アイデアの説明、そのアイデアによってどんなワクワクが生まれるのかを記載。

中には、スケッチの段階までは他のメンバーに押され気味だったにもかかわらず、手を動かすうちにどんどん積極的な発言が増え、制作を推進するようになる児童も。イメージが目に見え、物理的に触れる状態にすることは、モチベーションと創造性を大いに誘発させるということが実感できました。

【第4回】発表

ついに「野火止小ワクワク化計画」の最終回、プロトタイプとプレゼンシートを使った「成果発表」です。発表の後には、質疑応答と講評の時間も設けました。

ここでは、考えを共有することで、新たな共創が生まれることを体感してもらいます。アイデアは、班の中だけでなくクラス全体でも育てていける!

さっそく、班ごとに前に出て発表スタートです。

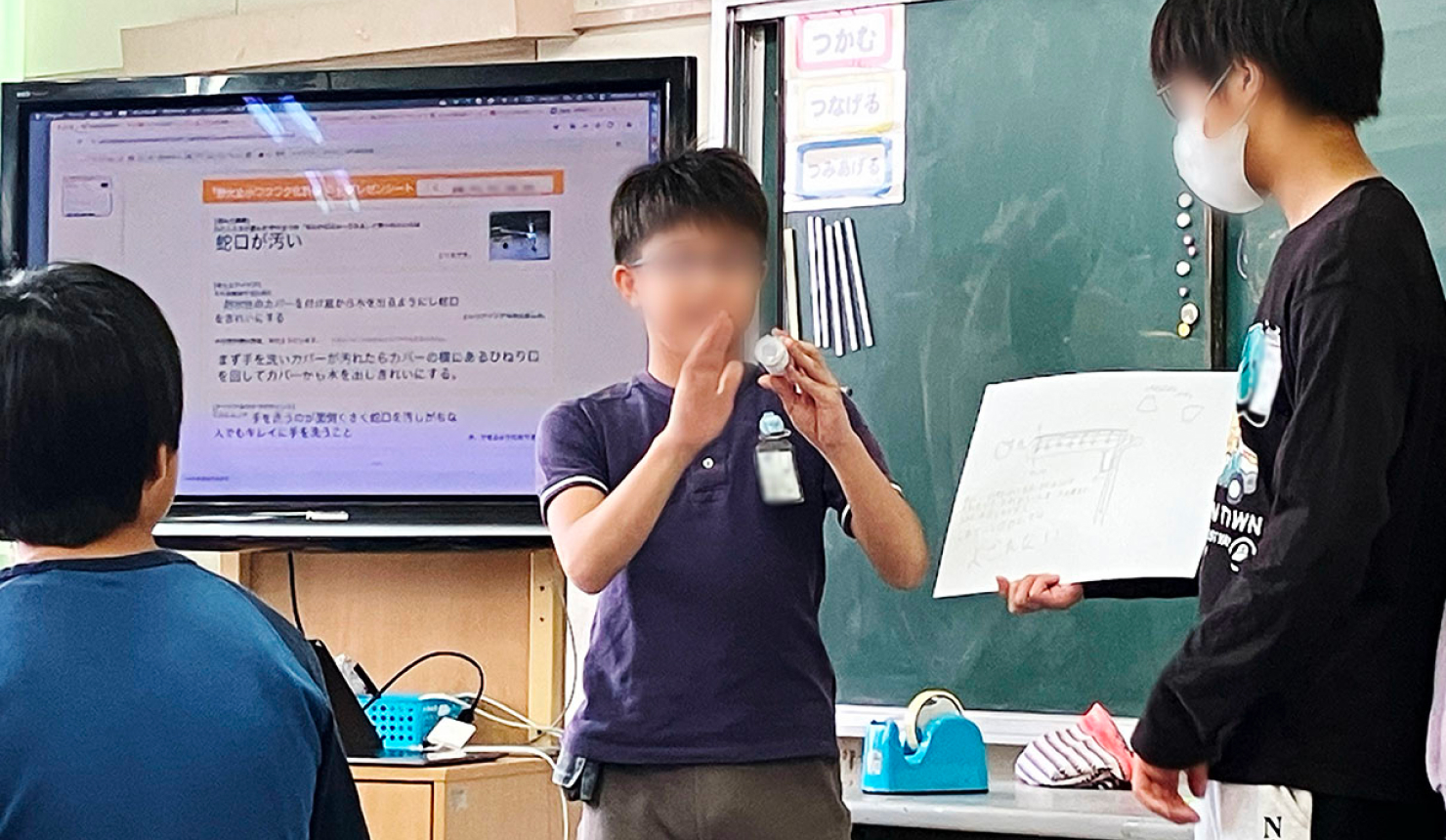

こちらの班は、蛇口が汚いという課題に対して防水カバーをつけるというアイデアを発表。

すると、聞いていた児童から「水が周りに飛び散らない?」と早速質問が。発表者がプロトタイプの工作を手で動かしながら「こういう丸い形になっているから、水がはねないんだよ」と回答すると、「たしかにそれは便利!」「すごいね!」というどよめきの声が教室中から起こります。

こちらの班では、下駄箱に貼ってある名前テープがはがれてしまうという課題に対して、名前を貼った扉を付けるというアイデア。プレゼンシートを読むだけではなく、昇降口を使っている様子から靴箱を開ける動作までをアクティング(寸劇)で発表しました。

すると聞いている児童たちもイメージがぐんと膨らみ、活発なディスカッションが巻き起こる!

「クラスの区切りはどうするの?」「その部分はちょっと大きいサイズにして、ついでに外遊びの道具を入れるのはどうかな?」「長靴も入るといいな」「大きくした靴箱と合体させてもいいかも!」など、発表する側も聞く側もみんな真剣な目で改善アイデアを交わし合うのでした。

その他の班の発表でも、同様にたくさんの質問やアイデアが飛び交いました。

時間が押し気味になるほどの白熱ぶりだった。

いわゆる作品の完成度ではないものを、大勢の前で披露することは怖いかもしれません。しかしこれだけ活発なやりとりを生んだということは、「こんなことをしたい」という意図を伝えるツールとして十分機能していた証拠です。

そして聞く側にとっても、改善が前提であるプロトタイプでの発表だからこそ、遠慮せず素直に質問を投げかけることができたのでしょう。

予期せぬ質問にも「まだ試作中だからこれから検討する」と毅然と回答する児童がいたり、「さっきの班のアイデアと合体させれば解決するんじゃない?」と班の枠組みを超えた可能性を提案する児童がいたりと、クラス全体で新たな共創が生まれていく楽しさを感じてくれたように思いました。

すべての発表後は、各班の机を回って付箋に書いた感想を交換しました。

ハートや星の付箋が感想。「ここの工夫がいいと思った」「低学年でも使いやすそう」「私もこれ使いにくいと思ってた」「試作品がわかりやすい」などアイデアの自信につながる感想が。

以上で「野火止小ワクワク化計画」は終了です。

この授業で間違いなく児童たちは「デザイン」をしていました。

決して職業としてのデザイナーだけがデザインをするのではありません。現状を見つめ直し、問いを立て、その問いを解決するためのアイデアを考え、それを周囲に伝える。これを行っているのであれば、誰もがデザイナーです。

授業の最後に映したスライド。

最後に「みなさんもデザイナーの一員だよ」というメッセージを贈り、授業の総括としました。

3. 「野火止小ワクワク化計画」で得られたことは?

授業後のアンケートから、児童たちが多くの気づきを得ていたことがうかがえました。本記事冒頭で挙げた3つの「デザインの力」にひもづけて、児童の声の一部をご紹介します。

答えがわからないものに対する向き合い方として、「失敗してもいいからまずやってみよう」という気持ちを醸成できました。

思いつきや途中段階で人前に出すことがフィードバックやヒントを与え合う機会となり、みんなの力でアイデアを育て合う、他者と発展的に考えるマインドを育むことができました。

当たり前で変えられるようなものではないと思っていた現状に対して、主体的に課題を抽出し行動すれば変化を起こせるということが体感できました。

その象徴的な出来事が、実際にアイデアを実現させる班が現れたことです!

女子には更衣室があるのに男子にはないという課題に対し、看板を作り、男女ともに使えるようにするアイデア。完成度の高い看板ができたため、授業後すぐに先生に相談し運用することに。

体育館への通路が殺風景でさみしいという課題に対して、装飾をするなどで楽しくするアイデア。「ぜひやりたい!」と先生に直談判し、学校展覧会の場で実現させてもらえることになった。

児童たちにとって大きな「社会」である学校。自分たちの発案で学校に変化を起こすことができたというのは、今後の自信につながる体験になったのではないでしょうか。

野火止小学校の先生方からも、以下のような評価をいただきました。

- 今は課題を見つける力が必要とされているので、すごく良い内容だった

- グループワークだからこそ生まれるひらめきがたくさんあった。今までは個人制作が多かったが、今後も定期的に行いたい

- 今回出たアイデアを、数年後に行う校舎の修繕工事の際にぜひ取り入れたい

- 図工では過程よりも作った作品が全てと思われがちだった。今回は完成品ではなくプロトタイプを出すことで、議論が広がった。あのライブ感に面白さを感じた児童が多かったのではないか

児童たちの多くの気づきに加え、先生方からも「期待を超える授業だった」と評価いただけたのは、とてもうれしいことでした。

児童たちはもうすぐ次のステージへと巣立っていきます。この授業で得た「デザインの力」を、これからもさまざまな場面で生かしながら、自分たちのワクワクする未来をつくり出してくれることを願っています。