新人デザイナーの可能性をひらく書籍対談(7)「ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル」編

- コンセントカルチャー

コンセントの代表取締役社長の長谷川敦士と新卒1年目社員が1冊の本をテーマに対談。本から得られた気付きを通して、それぞれのデザイン観やデザインへの思いを語り合います。

長谷川敦士

代表取締役社長/インフォメーションアーキテクト

東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了(学術博士)。「わかりやすさのデザイン」であるインフォメーションアーキテクチャ分野の第一人者。2002年に株式会社コンセントを設立。企業ウェブサイトの設計やサービス開発などを通じて、デザインの社会活用、デザイン自体の可能性の探索を行っている。

野津 眞衣

デザイナー

筑波大学社会・国際学群国際総合学類を卒業。在学中は社会経済史を専門に、グローバル経済の進展による社会や世界の変遷を学ぶ。2024年、コンセントに新卒入社。Relationship Design groupにて、主にウェブサイトの改修・コミュニケーション戦略に関わっている。

書籍紹介

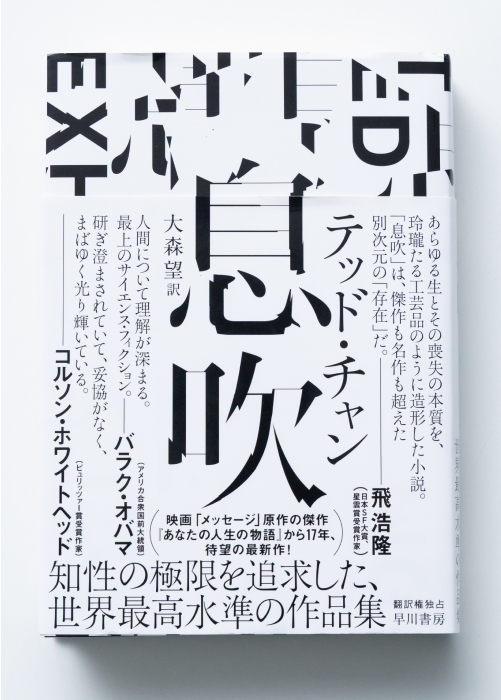

『息吹』テッド・チャン(著)大森 望(訳)|2019年12月刊行(文庫版:2023年8月刊行)|早川書房※本記事は、SF作品集『息吹』の中の一編である「ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル」をテーマにした対談です。

出典:早川書房|息吹(ハヤカワ文庫SF)

(閲覧日:2025年1月9日)

1. 「愛情を注ぐ」という行為について

長谷川:「ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル」は、ソフトウェアでつくられたペット的存在である「ディジエント」とそのオーナーたちを巡るSF小説です。ディジエントとオーナーの関係性がどのように構築されるのか、またそれが産業化された社会でどのように機能するのかが議論されています。AIという今日的なテーマについて、こういった小説を通じて考えると面白いかなと思って、選書してみました。

野津:確かにSFではありましたが、日常生活の一風景を描いているという印象をもちました。教育、愛情、性愛といった私たちも知り得ることがフィクションとして描かれていて、まったくあり得ない話ではないな……と。そういう意味では想像しやすく、とても読みやすかったです。

長谷川:うん、あり得る話ですよね。著者のテッド・チャンさんは、SFという形式でいろいろな作品をつくっていますが、必ずしも未来志向だけではなく、「ちょっとあり得ない世界」をうまく活用している作家です。小説の手法としても面白いと思いつつ、物語として論点がたくさんある作品だと思うのですが、野津さんが気になったポイントはありますか。

野津:登場人物たちがディジエントに強い愛情を抱いている点です。もし自分が同じ世界線にいたら、この人々と同じように愛情をもてるのだろうかと考えました。一応生命体ではあるけれど生身の身体がない、触れられる距離にいない相手に対して愛情を注げるのかと問われると、自信がないです。

長谷川:「愛情を注ぐ」とは何かという問いは、この小説の中心的なテーマですよね。現実世界でいうと、「推し活」も抽象的な愛情表現の一例だと思います。推す相手が二次元のキャラクターだったり、1対1ではなく1対多の関係だったり。つまり私たちは、相手と触れられる距離で、対称的に向き合っていなくても、それを愛情表現だと捉えているのです。

そして、この小説では、不可逆性という観点でも愛情について考えさせられます。オーナーはディジエントを育てる過程で不適切な体験があったときに、望ましい成長のためにディジエントの記憶を巻き戻すことができます。この点が、私たちの人間関係とは根本的に異なりますよね。私たちは不可逆性を前提にしたルールの上で、相手を尊重したり、怒ったり、愛したりしながらコミュニケーションを展開しますが、AIが相手だとそのルールは成り立たなくなります。

野津:そうですね。相手との関係性は、過去に戻れないからこそ丁寧に、愛情をもって積み重ねていくものだと考えています。それがもし巻き戻せることになったら、愛情の形はかなり変わってくるのではないでしょうか。

2. 仮想の世界で、終わりのない議論をする

野津:「もし自分がこの小説と同じ世界線にいたら」「もし記憶を巻き戻せるとしたら」という仮想の話ばかりしてしまいました。ただ、今その事象が現実で起こるかどうかではなく、起きるとしたらどのように振る舞うのかを考えることも大事だと思っています。

AIについての議論では、技術的に実現可能かどうかに焦点が当てられがちですが、本質はそこではなくて。「実現するとして、あなたはどのように振る舞いたいですか」「社会はどのようにあるべきだと考えますか」という問いを常に意識する必要があると思います。

長谷川:本当にその通りだと思います。例えば、スマートフォンが普及し始めた十数年前の時点で、SNSが普及することや、その影響でマスメディアの役割が大きく変わることは想像できたかもしれません。でも、SNSがもたらすコミュニケーションの断絶や、同じコミュニティにいたとしてもそれぞれ違うものを情報として受け取るといった影響までは、完全に予測できていませんでした。

新しい技術が生まれるところまでは比較的想像しやすいですが、その先で人々の価値観がどのように変わり、社会の規範がどのように塗り替えられるのかを想像するのは、容易ではありません。SFは、仮想の世界で人々がさまざまな局面に直面して、議論を巻き起こしながら変化していく様子を見せてくれるので、とても面白いですよね。

野津:私もそう思います。すぐには結論が出ない、あるいは終わりのない議題に対して、仮想の世界で可視化しながら議論できるところがSFの魅力ですね。

3. つくりながら理解する

野津:この小説を読んで、大学時代に受講していた人工生命の授業を思い出しました。担当教授が「人工生命とは、生命をつくりながら理解する学問だ」とよくおっしゃっていたのですが、それはデザインの手法にも通ずるものがある気がします。

長谷川:そうですね。私はデザインの仕事を長くやっていますが、デザインをするとその対象について深く理解できると実感しています。少し話がそれますが、私が大学時代に素粒子物理学を学んでいたのも、一番小さいものを理解したいという関心からでした。そして今、自分のことをインフォメーションアーキテクトと名乗るようになったのも、人間が物事をどう理解するのかという仕組みに興味があったからです。なので、こうして振り返ってみると、私は「理解する」というテーマをずっと考え続けているのかもしれません。

わからないことがあったら情報を吸収するだけではなくて、その分野のことを理解する枠組みを自分でもつくってみる。それは、広義には「デザインをする」ということです。たとえ見様見真似だとしても、わからないことが一体どのような構成になっているのか、一度解体して、分析して、自分で再構成してみるうちによくわかるようになったりします。

野津:確かに、対象を分解しつつ自分でつくってみるという過程で理解が深まるというか。

長谷川:そうそう。対象を分解しつつ自分で再構成していくことで、足りない部分が自然と見えてきます。それを補完していくうちに、全体像への理解がより進んでいくと思っています。

4. 大きな文脈の一瞬に、デザイナーとして入っていく

野津:ディジエントとオーナーの関係性が長い時間をかけて紡がれていく様子を見て、文脈を踏まえて相手を理解することの重要性をあらためて考えさせられました。そしてそれは、デザイナーとしてプロジェクトに入って、何か新しいものをつくっていくときにも言えることなのではないかなと。

長谷川:仕事で「プロジェクト」と呼ばれるものは、あくまで便宜上の区切りです。社会全体にはもっと大きな流れがあり、その一瞬に専門家としてデザイナーが関わるだけのことです。デザイナーがいなくなっても流れは続きますし、たとえその流れが絶えたとしても痕跡は残っていきます。

もちろん、プロジェクトで生み出す成果物は重要です。ただ、プロジェクトという枠を超えて、大きな流れに一瞬居合わせたデザイナー個人として、そこでどんな体験をして何を感じ取るのかもまた大切だと思います。これは、そういった経験がデザイナーの成長に必要だから……という目的志向ではなく。生きる営みの中で得た周囲とのインタラクションを自分自身に蓄積し、意味付けていくこと自体に価値があると考えています。

野津:そうですね。文脈を理解するというよりは、その文脈の中に入っていき、相互に作用しながらその流れの一部になっていくという感覚を大切にしていきたいです。

長谷川:このコンセントという場も、そうした相互作用を積み重ねる機会として捉えてもらえたらと思います。

野津:そう考えると、仕事への向き合い方もより一層豊かになりそうですね。

さいごに

今回の対談は、1冊のSF小説を起点に仮想の世界を思い浮かべながら「もしこうだったら……」と考えを広げる場となりました。これはまさに、まだ見ぬ未来の可能性や課題を想像して探る「スペキュラティブデザイン」の実践そのものだったと感じています。

現実的な問題が山積するこの社会において、時折、仮想に時間を費やすことに対して否定的な意見も耳にします。しかし、現実を見ることと想像力を働かせることは相反するものではなく、むしろ互いに補い合いながら問題解決の切り口を生むのではないかと、この対談を通じてあらためて感じました。答えのない問いに向き合い、手を動かしながら考え続ける。この姿勢をデザイナーとしても、混沌とした社会を生きる一個人としても大切にしていきたいと思います。

- テーマ :