新人デザイナーの可能性をひらく書籍対談(8)『何もしない』編

- コンセントカルチャー

コンセントの代表取締役社長の長谷川敦士と新卒1年目社員が1冊の本をテーマに対談。本から得られた気付きを通して、それぞれのデザイン観やデザインへの思いを語り合います。

長谷川敦士

代表取締役社長/インフォメーションアーキテクト

東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了(学術博士)。「わかりやすさのデザイン」であるインフォメーションアーキテクチャ分野の第一人者。2002年に株式会社コンセントを設立。企業ウェブサイトの設計やサービス開発などを通じて、デザインの社会活用、デザイン自体の可能性の探索を行っている。

鈴木芽依

デザイナー

筑波大学大学院 教育学学位プログラム 次世代学校教育創成サブプログラム 理科教育領域を修了後、コンセントに入社。在学時には専門性の高いサイエンスをデザインでわかりやすくすることを目標に、高校生物教科書のイラストについて研究。現在は2024年に新設された、デザインによる人材開発・組織開発を支援するOrganization Design Groupの一員として、デザイン人材育成のプロジェクトに従事。中学校/高等学校教諭専修免許状(理科)取得。

書籍紹介

『何もしない』ジェニー・オデル(著)竹内 要江(訳)|2023年11月刊行|早川書房

出典:早川書房|何もしない(ハヤカワ文庫NF)

(閲覧日:2025年2月19日)

1. 「本」ではなく「作品」だった

長谷川:この本を要約するのは野暮な話ですが、あえて言えば、アーティストのジェニー・オデルさんがテクノロジーや生産性至上主義的な社会を批判している本です。鈴木さんから見て、この本はどうでしたか。

鈴木:そうですね、私は理系の学部で生物学を学んでいたというのもあり、生物学に即した引用や例えが多くてシンパシーを感じました。その半面、学生時代に読んでいた論文などは論理構成が明確にあるものだったので、今回の形式のような、思索しながら流動的に展開されていく本は少し捉えにくかった部分もありました。

長谷川:この本の文章構造は論文とは全く異なり、そのために読者は中身を一通り読んで、一種の体験をするのだと思います。その体験とは、読者の中に湧き起こってくる解釈や感情、疑問が宙ぶらりんのままダーッと読み進められることによって生じる、揺り動かされる気持ちや気付きそのもの。だから、この本自体が「作品」として位置付けられているところもあります。

鈴木:「作品」という言葉にすごく合点がいきました。私はこの本を、「本」として読んだんです。だから途中はどういう展開で論が進んでいるんだって困惑しつつも、自分が生物学を学んでいたときに感じた面白さを思い出したり、「当時の学びって実はこういうことだったんじゃないか」と感じたりする心の動きは確かにあって。だから読了後は「すごく変な本だな」と思いましたが、この本を「作品」として捉えるのであれば、私の体験は完全に作者の意図している通りになっているなと思います。

長谷川:鈴木さんが読み慣れている論文は、かなり機能的に最適化された情報データベースですよね。ひとつの論文にひとつのアジェンダがあり、イントロダクションがあり、先行研究があり、そこに対する自分の主張がある。その結果があり、そしてディスカッションがある。そういう型に沿って書かれているから、難しい文章ではありません。

一方で、この本は「文学として書かれている主張」という特殊なポジションですよね。鈴木さんは、論文やハウツー本のようなものを予想して読んだから、「え、結論何?」といった気持ちを抱えながら読むことになった。そこに期待とのギャップはあったかもしれないけれども、このような本は、僕はこれからの世界・社会にとってすごく必要な気がしています。

というのも、この本で問題提起されているアテンションエコノミー*はもちろん、これからの社会が抱える問題は単純に二項対立で語られる問題でもないし、簡単に解決できる問題でもない。そもそも解決すべきかもわからないような「厄介な問題」と呼ばれる類いのものなので、そこに対して安易に白黒つけることは楽ですが誠実な態度ではないと思っています。だからこの本のような、短絡的に解決策と結びつけず問題を受け止める態度に誠実さを感じるんですよね。

*アテンションエコノミーとは、技術発展に伴い人々が扱う情報量が増加したことによって、人々の「関心」や「注目」そのものが経済的価値をもつようになったとする考え方、ならびに、そのような状況を指す。

鈴木:なるほど。読了感のもやもやに納得しつつ、「白黒つけない」という点は、私が大学でやってきたこととは対極だなと思いました。私は生物学の中でも動物系統分類学、すなわち動物をいかに整理して体系化するかを専攻していたのですが、暫定的にでも白黒をつける学問です。そのためデザインの実務でも経験するのですが、何かを構造化して決定しないとなかなか腑に落ちないと言いますか。コンセントに入って初めて、未解決なものを未解決のまま受容する「ネガティブケイパビリティ」を勉強して、こういう考え方もあるんだと驚きました。この考え方を習得中の今、この本に出会えたことは巡り合わせだったのかもしれません。

2. 系統分類学の中に息づくアート

長谷川:系統は一連のつながりであり、それが進化の過程で時間軸で分かれたり、消滅したり、さらに細分化したりといったことが起こる。そして分類というのは、系統の中のある時点における分け方のこと。だから系統も分類も普遍的ではありません。例えば音楽のジャンルは流行りなどで細分化されていく。流行るものが産業化されて、プレイヤーもリスナーも増えてある規模になると、また系統が分かれていく。そして廃れていくと、複数のジャンルが1つになっていく、といった流れも生まれます。

生物学における分類は暫定的で、更新ありきのものとして捉えられています。一方で、われわれの社会における分類は絶対的なものとされている場合が多い。コンセントでは「情報というものをどう分類・設計するか」を考えているけれど、生物の系統分類と同様に「あくまで暫定的なもの」として捉えないといけません。今の分類を絶対と思ってしまうのは……。

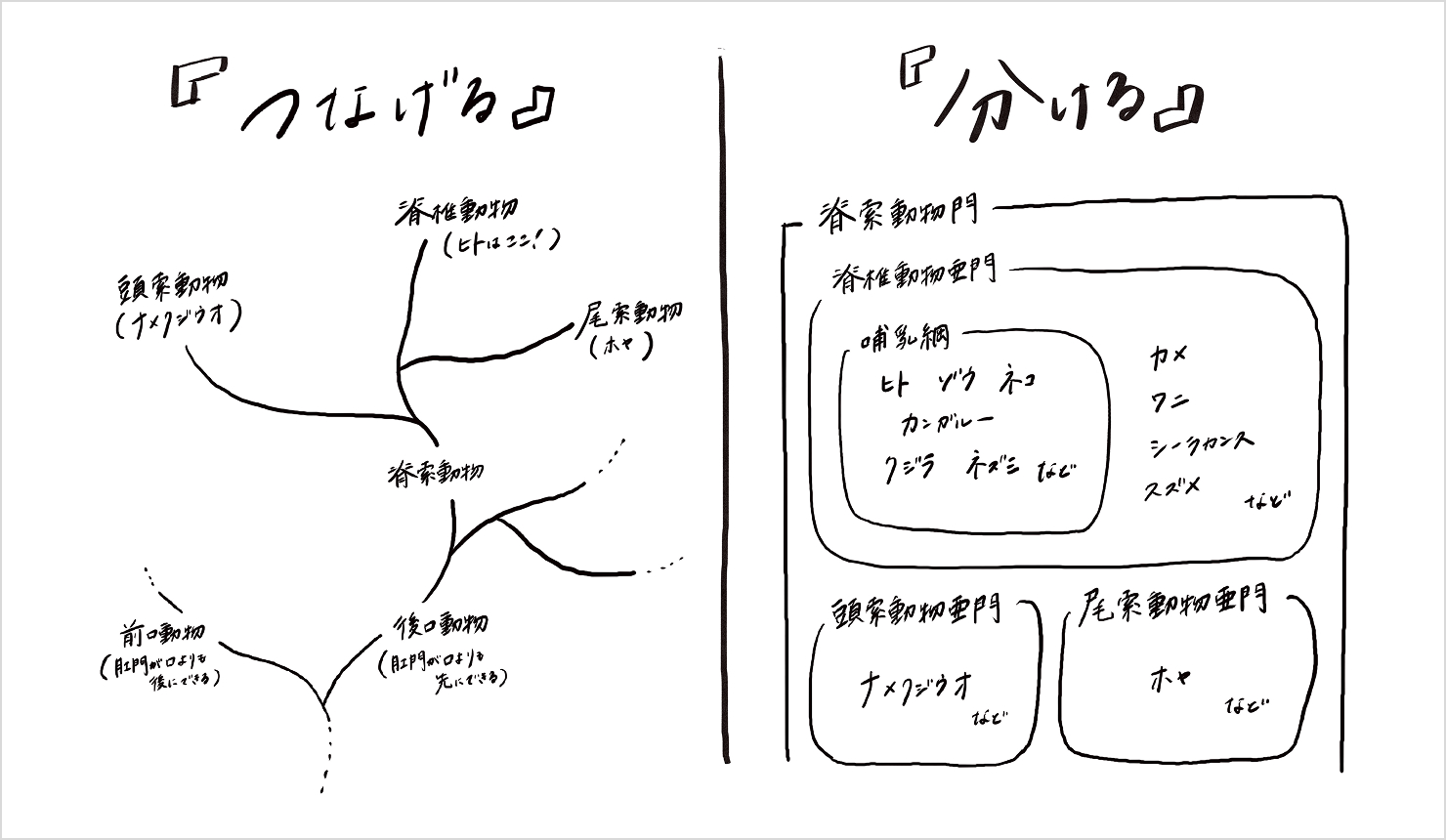

鈴木:良くないですね。系統は「つなげる」行いで分類は「分ける」行いだという違いはありますが、どちらも最新の研究によって有力な説は更新されていくものです。現状の説を絶対視はできません。

「系統」と「分類」の違いを示した図。「系統」は、ある生物が他の生物と進化の観点でどのようにつながっているのかを問う。「分類」は、ある生物と他の生物がどのように異なるのか・区別し得るのかを問う。

長谷川:そう、良くない。他にもデザインと系統分類との接点を挙げるなら、研究者などの専門家が何らかの情報を見る場合には、系統をわかっている方がルーツをたどることができる。

けれど、それほど深くその情報を必要としているわけではなくて、「今、便利に使いたい」とか「このジャンルを知りたい」とかであれば、適切なかたまりに分かれた現時点での分類に有効性があるんですよね。だから、系統と分類というのは、デザインをする際の考え方ともすごくリンクしていて。「今、この情報が欲しい」というニーズをもつユーザーに対しては端的に分類されたものだけを示すのが良いけれど、その背後では必ず、「なぜ、その分類としているのか」を裏打ちする系統のことを考えなければいけないのだと思います。

鈴木:本当にそうだと思います。生物学でも、系統と分類は切り離してはやらないんです。私の場合は動物系統分類学だったんですけれども、その中にある系統と分類の地続き性が大事で。「系統と分類の両方を突き合わせて考えることが大事だ」というのは私の恩師も言っていました。

長谷川:系統と分類の両方を考えていくことは、一見とても客観性のある、いかにも「サイエンスらしい」営みに見える。でも実は系統をどうつくっているかも、人間によるアーティスティックなものです。どのタイミングで別の系統と判断するかについて、極端ですが、例えば「昆虫の模様は一つひとつ違うから、全ての昆虫は違う系統だ」という主張をすることも原理的には可能です。しかしそれには意味がなく、だからこそ模様の体系といった規則をつくる。この「規則をつくる」というのは、かなり人間都合だし、恣意性があるし、アートの世界なんですよね。

鈴木:そうですね、系統と分類はもちろん、さまざまな文脈でサイエンスとアートは区分されていないと思います。

私はとりわけ、サイエンスの「手続きを踏んで恣意性を他者に伝えようとする」姿勢がとても好きで。学説でもなんでも、人間がつくったものである以上、絶対に恣意性は付きまとう。それでもそこに手続き性をもたせて、ただの自分勝手なものとして他者に押し付けないところに誠実さを感じます。

長谷川:分類に関して言えば、人間は「知りたい」という恣意から便宜的に分けている。別のものと認識するための営みを否定するわけではないのですが、サイエンスとアートの対比というふうに考える必要はない。つまり、「サイエンス=客観」「アート=主観」という対比は、ある境界を超えると成り立たないんじゃないかなと僕は思っています。

3. サイエンスとアートは二項対立ではない

鈴木:私は学生時代にサイエンスを学んでいましたが、今はデザイン会社で働いています。それを知った学部や修士時代の知り合いと話していると、「デザインとかアートとかは主観だよね」という価値観を根底に感じます。でも、そもそもの歴史的背景を考えると、サイエンスは「神が創りたもうたものの正しさを証明する」という主観から生まれたもの。だからサイエンスが客観、アートは主観といった対比構造をつくること自体がずれているなと思いました。

長谷川:学部や修士は、プロのサイエンティストになる過程で言えば、ある種のトレーニング期間に当たります。そこでは古典的なサイエンスの後ろ盾のもと、大学という箱庭の中で振る舞うことになりますが、サイエンスの本当の現場においては、世の中のどのような要素が効いてくるかがわからない。だからひとつのこと、例えば地球温暖化の原因を捉えようとして気候だけを見ていては駄目で、全部のことを総合的に見ていかないといけない。そんな話がどんどん増えてくるので、サイエンスで「どのような要素を組み合わせるか」という視点をもつことは、実は大変アーティスティックな話です。その切り口が鋭くないサイエンティストはあまり業績を上げられません。

鈴木:サイエンスで発見されたものや法則も、今は客観的なものとして切り出されていますが、元をたどれば見出した人の脳内での発火から生まれています。この観点から言えば、確かにサイエンスにもアート性がありますね。とても腑に落ちました。

というのも、「サイエンスとアートは客観と主観の二項対立ではないんだよ」に対する説明として、「サイエンスは神が創りたもうたものの正しさを証明するものだから」だけでは自分の中でしっくりきていない部分があったんです。「切り口」から考えると、サイエンスとアートの関係性について、もう少しいろいろな人に、特にサイエンスのバックグラウンドをもつ人に対して、何かを伝えられる気がします。

長谷川:とはいえ、手続きとしてのサイエンス的なアプローチで物事を深掘りしていくこと自体は、サイエンスの人だけではなく全員がもっているべきです。特にデザイナーは、着想はアートでいいと思うけれど、遂行はみんなと納得のいく方法でやらないといけない。だから、サイエンスにもアートはある一方で、アートにもサイエンスは必要です。

ちなみに、筑波大学に教養学部ってありましたか?

鈴木:教養学部はなかったですね。

長谷川:僕が大学に入学した1990年代は、総合大学だと入学して2年間は教養学部に全員放り込まれて、3年生から専門の学部に移るというのが一般的でした。東大などはいまだに教養学部が存在しています。面白いことに、教養学部は英語では"College of Arts & Sciences"と言います。まるで「両方やれよ」というふうに。

鈴木:切り出しては駄目で「つながっている」ということですね。

4. 「目的論」ではなく「結果論」

鈴木:全く文脈は違いますが、「何もしない」こと、それ自体がものすごく生物っぽいなと思いました。「何もしない」ことについて、生産性を拒絶して、聞くために立ち止まるみたいな意味合いで書いてあったと理解しています。

長谷川:そうなんですよ。人間って何かのために生きているわけでなく、強いて言えば生殖のためになりますが、他の動物と比べると目的意識として薄い。だから過剰に、人生の目的や意味を強いることに、僕は大変疑問をもっています。

鈴木:全く同感です。私が生物学を好きな理由のひとつに、そうした目的を付与しないところがあります。よく「何をするために生まれてきたんだ」って言うじゃないですか。いやいや、「生きるため」で十分だし、そもそも両親がいた結果として生まれてきた、という結果論でしかない。だから生きる目的を求めることにずっと疑問を感じていたので、それを拒絶するこの本に強く親和性を感じました。

長谷川:短期的・中期的に何かに興味をもって、それをやった結果として新たなやりたいことが生まれる、というのは全然いいと思います。ただ、「目的がないとまずい」「目的を設定すべきだ」と言い切るのは、視野が狭まってしまう可能性があります。

学生時代に僕が所属していた物理化学科も社会に役立つ15歩くらい手前のことをやっていたし、素粒子の質量がわかったとて、といった話もあります。それでもわれわれは社会の関係性の中で生きていて、物理化学のような学問は、ある種社会の余力に生かされている。そういうところにありがたみを感じます。

孤高にやるのだったら、自分で山奥に自家栽培の農園をつくって、自己完結するところで勝手に研究していればいいわけです。それを選択する自由もわれわれにはあります。ですが、社会の中で何かをやるのであれば、何かを還元しないといけない。

コンセントという会社について、僕の個人的な思いとしては、「人のためにデザインをしている」というより、「自分がやりたいことをやっている」感覚に近いです。もちろん、好き勝手にやるだけなら山奥でひとりでやればいいのですが、僕のやりたいデザインにはクライアントの課題解決をはじめ、興味のあるトピックがたくさん含まれています。

クライアントワークを通じて、その仕事が相手の役に立てば、自然と対価が生まれる。そして、その対価のおかげで僕もまた、自分のやりたいことを続けられる。この流れの中でクライアントをはじめ、さまざまな人を巻き込んでいくことで社会的な関係性が生まれていくのだと思います。

自分のやりたいことを主導に考えて、その上で社会にちゃんと還元する。この順番でやらないとおかしなことになる。すなわち、自分のやりたいことが社会的な関係性を構築するための手段として目的化してしまうな、というのは常々思っていますね。

鈴木:本当にそこが倒錯してしまうと、それこそ目的論的になってしまって、生き物の生き方に反する気がしています。

長谷川:あらためて、ようこそコンセントへ。そういうことを考えている会社だからね。

鈴木:はい。思想がやっぱり近かったんだなと思いました。

さいごに

今回の対談は、斬新な切り口の本をきっかけとして、これまで学んできたサイエンスについて、そしてサイエンスに内包されるアートの側面について思いを馳せる良い機会となりました。サイエンスとアートは、決して白黒はっきりした二項対立構造ではありません。その在り方を知り、受容することが、不確実性の高い領域に向き合うデザイナーに必要な、ネガティブケイパビリティの出発点であると感じました。今回得られた学びは、いちデザイナーとしても、そして不確実な社会の中に生きるひとりの人間としても心に留めておきたいと思います。

- テーマ :