小学生のためのデザインインターン 一緒に考える面白さを体験する

- 教育・人材育成

- コンセントカルチャー

小学生、デザイナーになる

コンセントでは有志メンバーが集まり、子どもたちへのデザイン教育の可能性を探索する「学びのデザイン」という活動を行っています。その一環として2024年12月、渋谷区立加計塚小学校様(以下、加計塚小学校)の5年生4名を対象にコンセントへの職場体験(インターン)を実施しました。

一般的に「デザイン」と聞くと、装飾などのアウトプットを生み出すイメージがあるかもしれません。しかしその根底には、デザイン対象となるモノやコトを使う・体験する人々、すなわちユーザーの存在があります。デザインの仕事では、そのユーザーを知り、試行錯誤しながら設計するプロセスが重要です。

インターンでは、児童たちに「ユーザー視点」をもち、「もやもやしながら考えることの面白さ」を体験してもらうことを目的とした課題に取り組んでもらいました。

加計塚小学校では、横断的・総合的な学習や探究的な学習の一環として、恵比寿の企業や商店でのインターンを実施しています。その体験を通して児童に「世の中にはこんな仕事があるんだ」と感じてもらい、仕事の多様性を知ったり、さまざまな大人と交流したりすることを目的としています。

コンセントは以前も同小学校へ探究学習の授業支援をしたことがあり、今回インターン先の企業としてお声がけいただきました。

デザイナーの仕事を体験することで、職業としての将来の選択肢になるだけではなく、どんな職業にも応用できるデザインの視点や考え方を実感してほしいという思いをもとにインターンで取り組む課題やワークの設計を行いました。

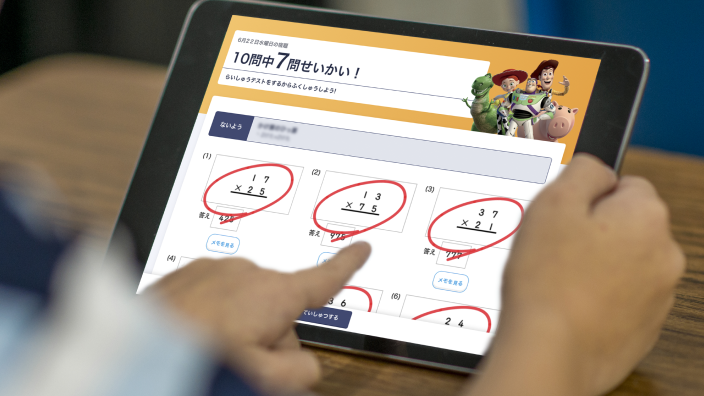

今回のインターンでは「コンセントメンバーの交流を深める企画を考える」というテーマを設定。2日間(2.5時間/日)の実施期間で、参加を希望した小学5年生4名の児童が取り組みました。ワークは基本的なデザインプロセスに則って、対象者へのインタビューから、アイデア出し、企画書の作成、そしてコンセントメンバーへのプレゼンテーションまでを実施しました。

教えるではなく、一緒に考える

ワーク設計で重要視したことは、「共創できるチームづくり」と「知るプロセス」です。

一般的な学校の授業では、児童と教師の関係性の中で、一つの正解を導き出すための方法を教わる形式がほとんどだと思います。今回のインターンは、そのような「教える」「教わる」という関係ではなく、同じ組織に属するデザイナー同士として同じ目線で課題を見つめ、共に考えるという共創の関係性で取り組みました。

また、ワーク中はたびたび問いを投げかけながら、ユーザーやチームメンバーの考えを知り、自分の考えを整理する過程を設けました。「ユーザーは何を感じているんだろう?」「どうしてそのアイデアが浮かんだのだろう?」「考えたアイデアは本当に有効なのだろうか?」など、さまざまな問いから考えを深掘りしていきました。

ワークをサポートするコンセントメンバーは、児童ごとの思考の癖や傾向を見ながら、それぞれに適した手助けを心がけました。例えば、文章を書きながら整理することが得意な児童には、じっくり質問を重ねながら考えを深めてもらい、発話を通じて思考を発散することが得意な児童には、一緒にアイデアを紙にまとめながら思考を収束してもらいました。

小学生2名とコンセントメンバー1名でチームを組んで、ワークに取り組む。

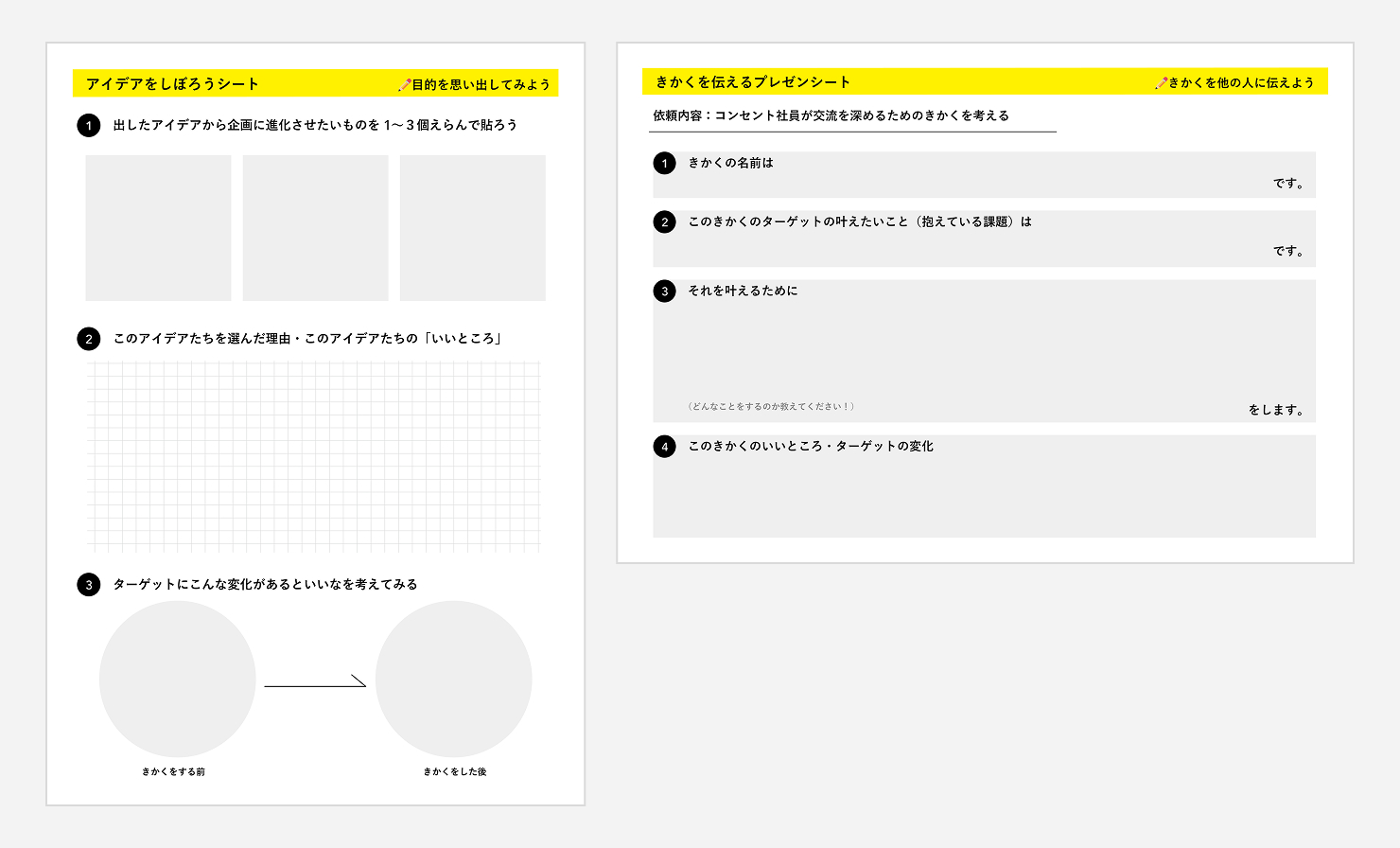

思考を助けるワークシートを用意。次の思考につなげるために、今考えるべきことや、どんな変化を生み出したいのかを明確にする道具として活用。目線と足並みをそろえる役割も果たした。

今回のワークは2名2チームに分かれて同時進行しました。ワークでは、考える場所を特定の場所に限定せず、付箋はどこに貼ってもよく、机だけでなく床も使うことを許容し、自分たちで話し合いの仕方や環境もデザインする。動きながら自分で考えることを促し、自分にとって考えやすい環境を見つけ、心地よさを感じながら発想を深めることを目指しました。

お互いのチームが考えた企画を発表するプレゼンテーションでは、企画内容だけでなく、どのような過程でアイデアが生まれたのかも共有しました。その結果、児童たちは「対象者が異なれば出てくるアイデアやプロセスが異なる」「同じテーマでも、チームメンバーが違えば考え方や企画も変わる」という気付きを得られたようです。

参加した児童の声

- 企画を出すまでの過程がわかってよかった。チームが違うだけで、こんなに考えることや企画が変わるんだと思った

- 企画を出すためには、相手のことを知らないといけない。ただアイデアを出すだけではなくて、相手の目的に沿ってアイデアを出すことが大切だと気付いた

全員で輪になって行ったインターン終了後の振り返り

インターンを振り返って

インターンに携わったメンバーにとっても、実施を通じてデザインやファシリテーションにおける学びや気付きがありました。

児童たちの自由な取り組み姿勢から、「正しいやり方」にとらわれず、まず挑戦してみる軽やかな姿勢の重要性を学びました。また、異なる特性をもつチームのサポート役として、参加者や状況に応じた柔軟なアプローチの必要性を再認識しました。その際には、具体例を交えた説明や言葉選びといった「伝え方」の工夫が、大人も子どもも関係なく、相手とのコミュニケーションを深める鍵であることを実感しました。

こうした気付きを生かし、今後も「学びのデザイン」を探求していきます。

- テーマ :