現場での実践をポスター発表で「ひらく」 ウェブアクセシビリティプロジェクトの取り組み

- サービスデザイン

- インクルーシブデザイン

- 教育・人材育成

- コンセントカルチャー

コンセントは、ウェブアクセシビリティに関するプロジェクトでの実践内容をもとに、新たなアプローチや課題解決の手法を「研究」のフレームワークを通じて整理し、ポスター形式で、世界デザイン会議東京2023(以下、世界デザイン会議)と第12回 Xデザインフォーラム(以下、Xデザインフォーラム)で発表しました。その参加経験をもとに、発表メンバーの1人である東海林が活動の意義を振り返ります。

ポスター発表とは

ポスター発表は、研究やプロジェクトの成果や内容を1枚のポスターとしてまとめて掲示し、その前に集まった聴き手に対して説明を行います。

世界デザイン会議でのポスター発表の様子

プロジェクトでの実践を研究発表の場に出す(ポスター発表する)意義は、大きく2つあります。

- プロジェクトでの実践をいつもと違う視点で振り返ることができる

- さまざまな人とのディスカッションを通してプロジェクトを再発見し、成果と課題をより明確にできる

ポスター発表以外にも、論文やステージに登壇する口頭発表など、研究発表の場に出す方法はあります。その中でもポスター発表は、まだ明確な結果が出ていなかったり考察が定まっていないような段階でも共有しやすく、そして、聴き手との距離が近いためディスカッションを活発に行うことができるという特徴があります。

ここからは実際に2つの発表でどのようなディスカッションが交わされ、発見があったのかをご紹介します。

ポスター発表を通して得たもの

世界デザイン会議|ウェブアクセシビリティを超えた議論に発展

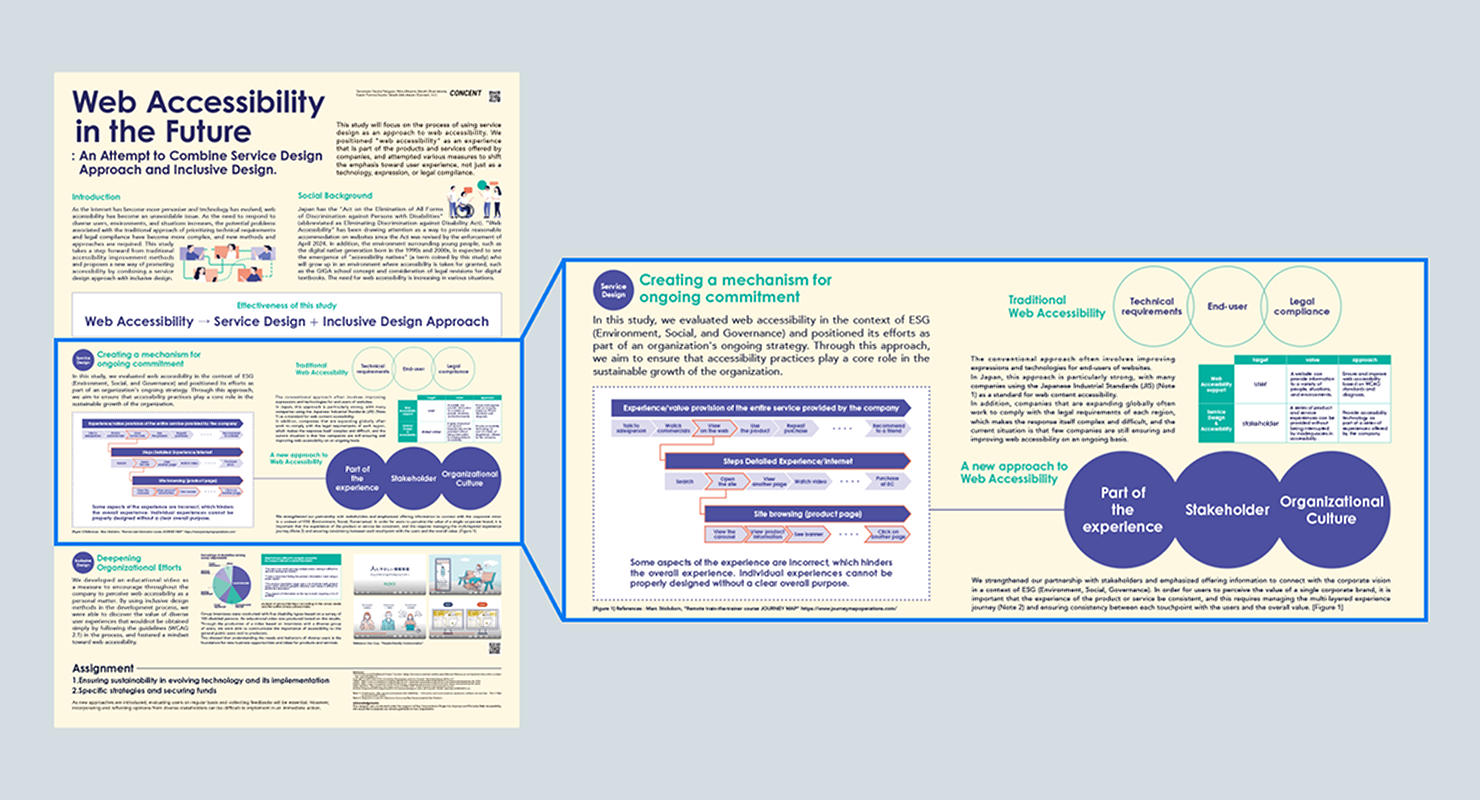

発表テーマ

「ウェブアクセシビリティに対する、サービスデザインアプローチとインクルーシブデザインの活用」

世界デザイン会議で発表したポスター(査読あり/A0サイズ)。グローバル企業がウェブアクセシビリティの導入推進に取り組む過程で、従来とは異なるサービスデザインのアプローチを使って得られた効果について分析した。

世界デザイン会議では、さまざまな国と地域から参加者が訪れていたこともあり、そもそもウェブアクセシビリティの社会への浸透度合いや取り組み方などの前提が異なりました。そのような世界各国の視点からデザインが語られる場において、「インクルーシブデザイン」や「ダイバーシティ」は多くの発表の中で目にしましたが、「アクセシビリティ」を起点とした活動については言及が少なく、私たちの取り組みの独自性にあらためて気付くことができました。

また、参加者の方から、事業開発においてもポスター発表の内容と同様の課題感があることを共有いただき、ウェブアクセシビリティ以外のプロジェクトにおいても、私たちの知見が適用できる可能性を感じました。

Xデザインフォーラム|対話からプロジェクトの「兆し」を見つける

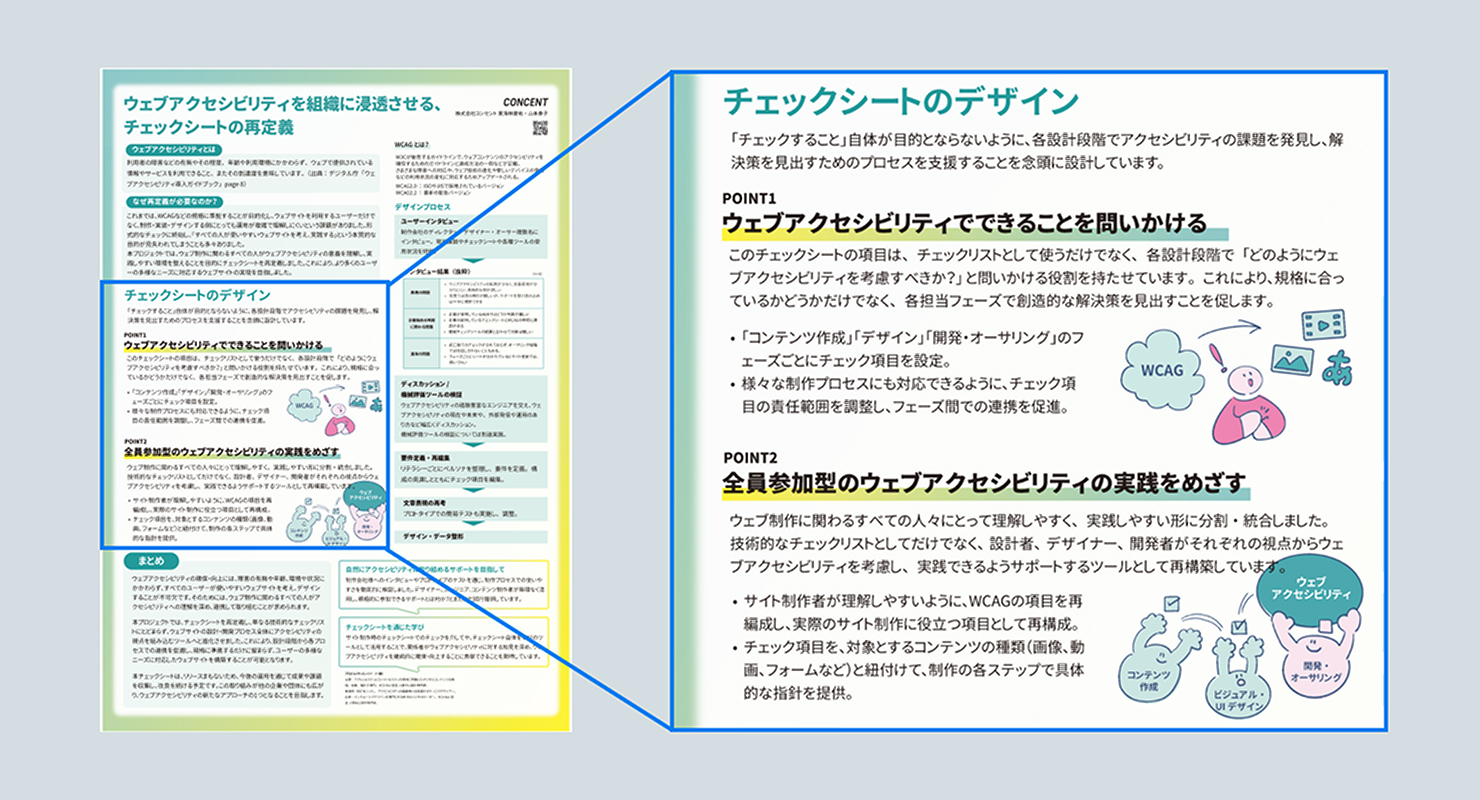

発表テーマ

「単なるチェックツールとしてだけでなく、ウェブアクセシビリティを組織に浸透させるためにチェックシートを再定義できるか」

Xデザインフォーラムで発表したポスター(査読なし/A1サイズ)。「ウェブアクセシビリティ対応チェックシート」を、確認ツールではなく、組織全体で主体的かつ継続的にウェブアクセシビリティに取り組むための支援ツールとして再定義したことを紹介した。

Xデザインフォーラムでは、日本国内においてさまざまなアクセシビリティの取り組みをされている方々に聴講いただいたこともあり、私たち発表者と聴き手の間でテーマへの一定の共通認識が存在しました。そのため、発表内容をもとに具体性のある対話に発展していきました。

例えば、ウェブに限らず開発の現場でチームや組織全体にアクセシビリティの考え方を導入・浸透させる取り組みにおける課題感や、アクセシビリティの知見獲得のための自主的な学びの方法など、実践に即した情報を参加者から共有いただきました。ディスカッションを通じて私たちの取り組みの現在地を確認でき、プロジェクトの進むべき方向や拡張性について多くのヒントを得られました。

多角的な視点を得て、振り返りの視野を広げる

ここまで私たちの発表を中心に紹介しましたが、他の参加者の発表やセッションから刺激を受けられるのも場に参加することの醍醐味です(世界デザイン会議のテーマは「Design Beyond」、Xデザインフォーラムのテーマは「カルチャー × チーム × デザイン」)。

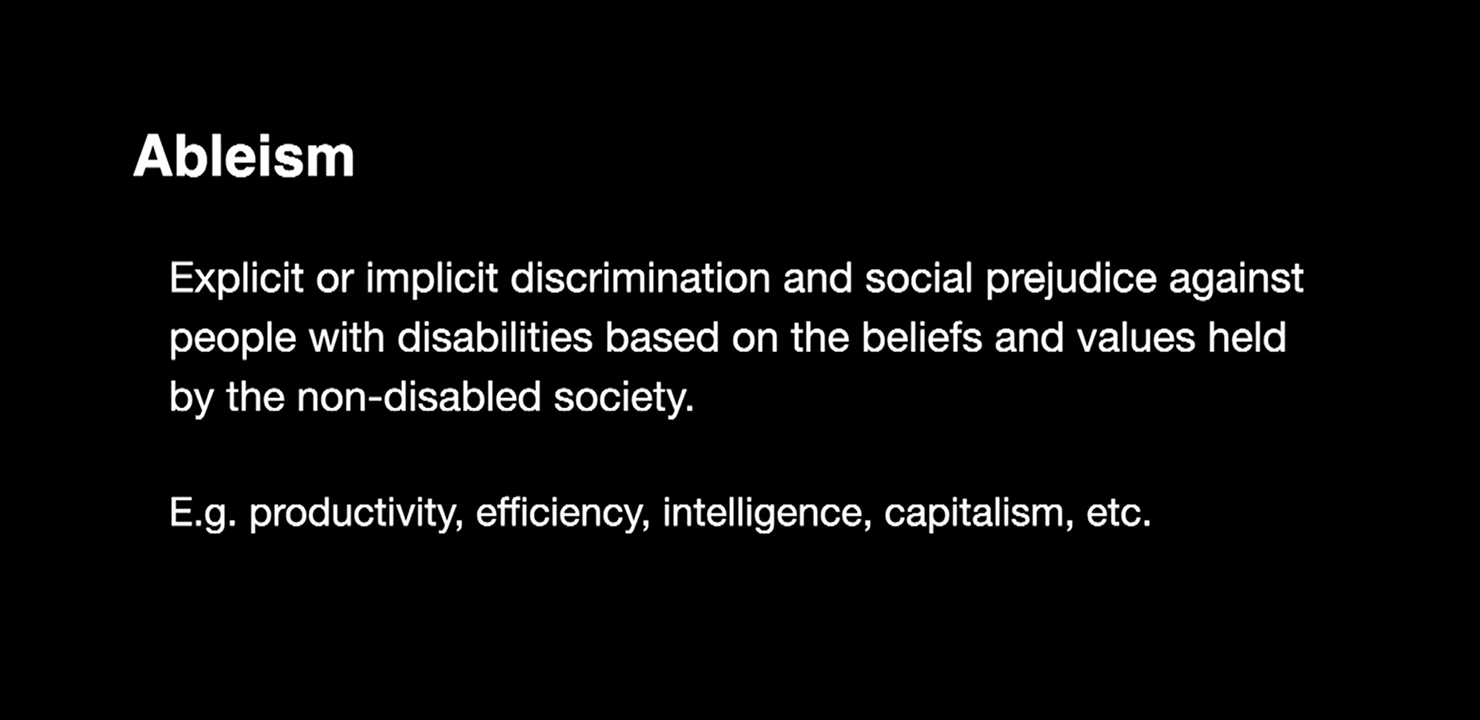

時には自分の「無自覚」に気付かせられるような、社会がもっている価値観や意識についての批判的な視点が持ち込まれることもあります。私が特に印象深かった、世界デザイン会議の「Technology」セッションでの議論を紹介します。

エイブリズム|障害のあることを前提としていない社会の価値観に基づく、障害者に対する明示的または暗黙的な差別や社会的偏見。例)生産性、効率性、知性、資本主義など 出典:World Design Organization(2024)YouTube(閲覧日:2024年12月23日)※Miyuki Tanakaさんの発表内容より。動画の20:03頃

印象的だったのは「テクノロジーがエイブリズムに陥っていないか」。つまり、障害のあることを前提としていない社会の価値観から、無自覚な差別がないかという視点です。このときに、プロジェクトで実施した障害当事者の方々とのグループインタビューを思い出しました。

「障害のあるユーザーのサイト利用体験」と聞くと、何か特別な体験のように思いがちですが、当事者にとっては日常の一部であり、それぞれに固有の体験があります。そこから見えてきたのは、「障害のあるユーザー」として決してひとくくりにはできない「多様なユーザー」であるということです。このことに無自覚のまま実践を続けていては、私たちがデザインするものがエイブリズムに陥ることもあるのではと考えました。

ポスター発表のように、研究のフレームワークを用いて、実践の社会的な位置付けや意味を整理するだけでなく、社会がもつ価値観や無意識に対して批判的に考察することも重要です。このような視点は、プロジェクトにおける新たな発見につながり、実践に生かすことができると思います。

さいごに

プロジェクトでの実践をまとめ、発表し、ディスカッションすることは、デザインを社会にひらき、その可能性や意義を共に探っていく活動であると思います。デザインは仮説を立てて検証することを何度も繰り返します。だからこそ、ポスター発表を通して柔らかい段階からさまざまな人とディスカッションし、思いがけない発見に出合うことは、プロジェクトの可能性をひらくことに効果的であると考えます。

これからもデザインを続けて、このように振り返っていくことで、概念のレイヤーと実践のレイヤー間の解像度を高めていきたいと思います。

- テーマ :