タイミーのデザイナーがたどり着いた共感の秘境 サービスデザイン探訪 vol.1[前編]

- サービスデザイン

- コミュニケーションデザイン

先進的なサービスデザイン活動に取り組むデザイナーとコンセントのサービスデザイナーが、対話を通してその活動の重要性や可能性をひもときます。

今回対話したのは、株式会社タイミー様(以下、タイミー)の太田賢一氏とコンセントの大﨑 優です。

タイミーは、働きたい時間と働いてほしい時間をマッチングするスキマバイトサービス「タイミー」などを提供する企業です。デザイナーがスキマバイトの現場を体験し、ワーカーへの共感を深める活動を通じて、サービスの改善や新しい価値の実装に役立てています。そんなタイミーのサービスデザインに迫ります。

この記事は、タイミーとコンセントによる連動記事の前編です。

そこにある感情をつかまえたい

大﨑:まず、タイミーのデザインチームについて教えてください。組織構成や主な活動は?

太田:私が所属するコミュニケーションデザイングループと、プロダクトデザイングループの2つに分かれています。私のグループは現在13名です(2025年1月時点)。主にマーケティング、ブランディング、採用、広報PR活動におけるデザインに取り組んでいます。

大﨑:本日の対談テーマは「サービスデザイン」ですが、以前、太田さんがスキマバイトの現場で働いた経験についてお話しされていました。それがサービスデザインの活動としてとても興味深かったです。具合的に教えていただけますか?

太田:端的に言うと、顧客である事業者やワーカーの課題を解決するための、現場起点での活動です。行動観察などデザインリサーチを通じて課題を見つける方法として、スキマバイトの現場へ自ら働きに行くという行為がありますが「これしかない」と思って。最初はそれがサービスデザインをしているとは思っていませんでした。

大﨑:なるほど、「これしかない」ですか。

太田:私たちのビジネスモデルでは、自分たちでプロダクトを使ってみることで実際のユーザーになれます。ユーザーに憑依するということを超えて、自分自身がそのサービスを体感できる。その手法で顧客を理解することは、やっていて楽しいです。働く中で、どんどん解像度が上がる感覚があって。そうやって現場で一次情報に触れることが、その後のデザイン活動につながっていきます。

大﨑:楽しんで取り組んでいるのですね。スキマバイトの働き先はさまざまな業態がありますが、具体的にはどんな現場へ働きに行きましたか?

太田:最初はホテル業界から始めて、食品業界、スーパーなどの小売り、物流、清掃などに広がりました。現在もこれらの業種に注力しています。

大﨑:最初にホテルを訪れたきっかけは何だったのでしょう?

太田:そのホテルはリニューアル直後で、運営体制も一新され再スタートを切ったばかりでした。アプリ内でワーカー募集のバナーを掲載しているのを見て、「今が良いタイミングだ」と感じました。事業展開として今後ホテル業界に注力したかったこともあり、可能性を把握する必要があったのです。

太田 賢一(株式会社タイミー Design Manager)

広告業界にて、クライアント企業のビジュアルデザインを担当。その後、事業会社で「自分ごと化」できる課題解決に携わりたいと考え、クラウド型の建築プロジェクト管理サービスを展開する企業に転職し、アートディレクションやブランディングに注力してきた。2022年9月、タイミーに入社後はデザインマネージャーとして活躍中。

▶個人noteで積極的にアウトプット中()

大﨑:働き先の選定や実施の決定は、他部門と相談して決めているのですか?それともデザイナーが自主的に動いていますか?

太田:今はどちらのケースもありますが、初めは、他の部署や営業担当には言わずに自分一人で行きました。千葉の館山にあるホテルでした。本当にそこで新たな課題の発見があるのかわからないまま行動しましたが、デザイナーの枠を超える感じがワクワクしました。私は日頃から、行動したことによって自分にどんな感情が生まれるのかを大切にしています。その感情が意思決定に結びつくのです。だからまず行動する。事業部の営業担当にその活動のことを話したのは、その後ですね。

大﨑:ワーカー体験の活動は、太田さんが個人的に始めたということですね。それはどんな思いで行動したのでしょうか?何か突破したい壁があったとか?

太田:はい。私は以前から、デザイナーの顧客理解が不足していると感じていました。個人的に、コミュニケーションデザイナーはプロダクトデザイナーよりも、顧客と距離があるような気がして。この状態で本当に顧客へ価値提供できているのか疑問がありました。

大﨑:なるほど。それはデザイナーとして必然の悩みかもしれませんね。ワーカー個人や働き先の事業者が抱える事情は、人それぞれです。だから顧客のニーズを完璧に把握するのは難しい。マーケティングの上ではターゲットの一元化やセグメントの整理が必要ですが、一方で、デザインの視点ではその部分の曖昧さを保つことも重要だと思っています。なるべく、そのモヤモヤをそのままキャッチすることは、デザイナーの大切な仕事なのかもしれません。

大﨑 優(株式会社コンセント 取締役/デザインストラテジスト・サービスデザイナー)

武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業。2004年株式会社アレフ・ゼロ(現株式会社コンセント)に入社し、2015年より株式会社コンセント取締役を務める。デザイン経営支援、事業開発支援、ブランディング支援、ビジュアルコミュニケーションデザインなどを行う。2012年にサービスデザイン事業部を立ち上げ、主幹事業に拡大。2024年より、デザインによる人材育成や組織開発に関する事業部を管掌する。特定非営利活動法人 人間中心設計推進機構(HCD-Net)評議委員。社会人のための“未来の学校体験”「Xデザイン学校(X DESIGN ACADEMY)」アドバイザー・講師(2017年度〜)。note:

共感から始まる共創

大﨑:ホテルでワーカーとして働いてみて、気付いたことや発見した課題はありますか?

太田:いくつか、稼働率などの数字だけを追っていてはわからない課題に気付きました。そのホテルでは、特にタイムマネジメントにおけるマイルストーンの設定が必要だと感じました。業務の時間配分がワーカーに伝わっておらず、皆が時間に追われて慌ただしく動いている状況で。その様子を目の当たりにして、彼らが笑顔で働けるようにするにはどうすればよいか考え始め、営業担当に相談しました。その担当者が親身になってくれて、それから課題解決に向けたプロジェクトが始まりました。

大﨑:組織の中で伴走するメンバーと出会えたのですね。

太田:その通りです。営業担当とは、顧客満足度向上という共通の目的をもっていたので、自然と協力体制を築くことができました。一緒に検討を重ねた末、課題の提示と改善策をホテル側へ提案しました。その提案は好評で「ぜひ実施したい」という声が上がりました。このときに、顧客、営業担当、デザイナー三者が同じ方向に進んでいると実感して、うれしかったです。

大﨑:まさにサービスデザインの概念でいう「共創」が形成され始めた時期だったのでしょうね。

太田:はい。実はそれまで、本当にこの活動に意味があるのか不安でした。暗闇の中で模索するようで。他のメンバーからも「太田さんは何を目指しているのか」と思われていたかもしれません。

初めてワーカーとして訪れた館山のホテル近くの風景

大﨑:当時は、業務範囲外のことをしていると受け取られたのかもしれませんね(笑)。

太田:そうですね(笑)。現在は組織内でワーカー体験やその活動意義が浸透してきて、私以外のメンバーも取り組み始めています。提案の後、そのホテルではタイムマネジメントのため時間割表の活用に取り組みましたが、「まさにこれが現場で切望されている解決策だった」とは言えず、広くは使われていない状況です。もともと現場では表層化していない課題だったため、改善の優先順位が低かったという理由もあります。

大﨑:問題の重要度は変化するものですよね。「ワーカーからの応募が少ない」「継続しない」など課題は移り変わることが前提です。タイムマネジメント課題も、将来的には重要な課題として取り上げられるタイミングがくるかもしれません。そのときに、あらためて検討してもいいと思います。

太田:営業担当からも、顧客ごとにフェーズは異なるという話を聞きました。「良い仮説であっても、そのときは解決に注力する時期ではないこともある」と。だから今は事例をストックし、提供するタイミングを測ることが大事だと思っています。

大﨑:良いスタンスですね。今後、より一層社会にスキマバイトが普及するにつれて、課題や期待値も変化していくでしょう。営業担当の方はその点を見据えて示唆されたのでしょうね。

あらゆる声を受け止めて

大﨑:他に発見した課題はありますか?

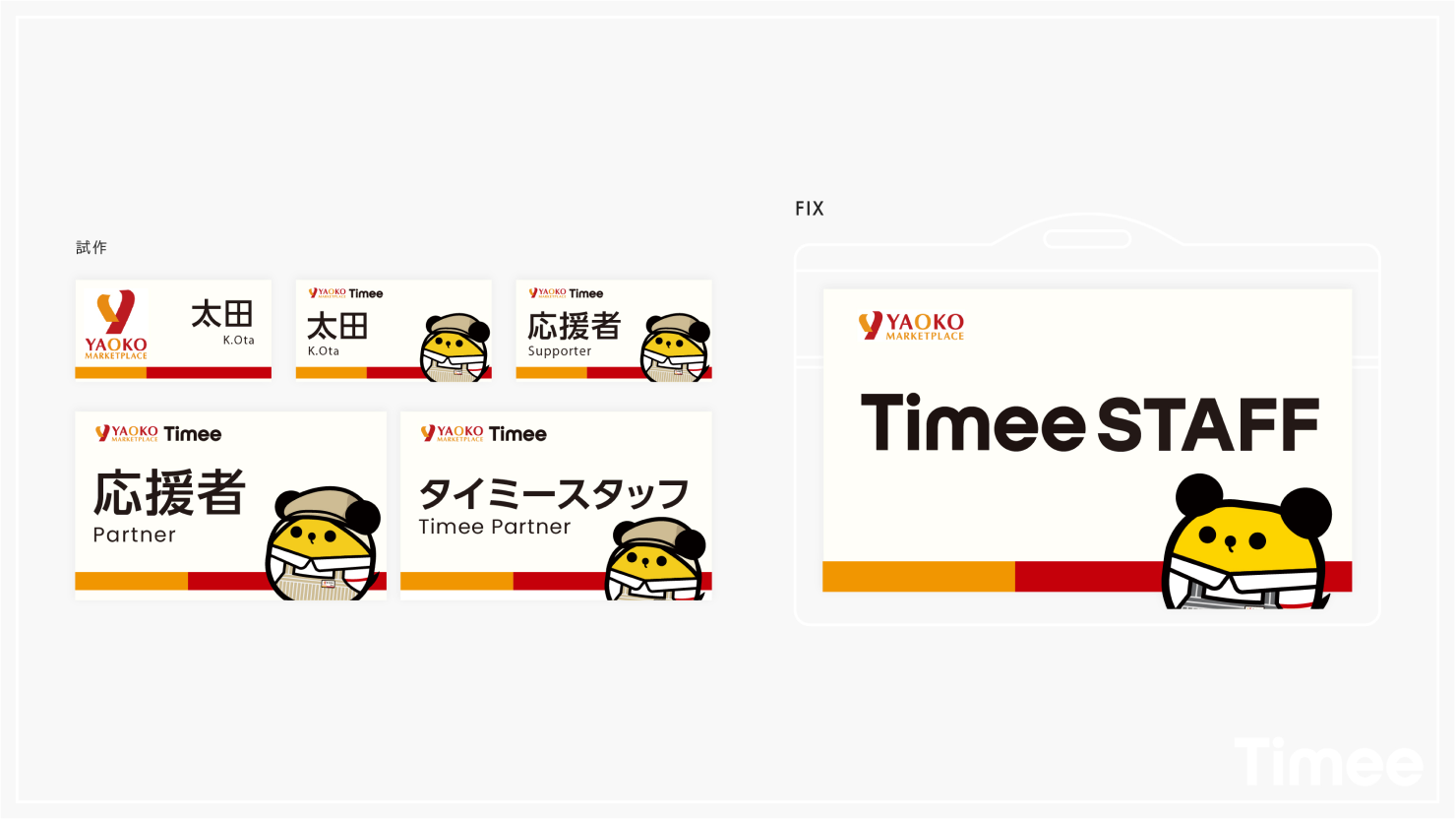

太田:他には、ワーカーが働き先で着ける名札プロジェクトがあります。これは、インタビューでワーカーが実名ではなく「タイミーさん」と呼ばれることに抵抗があるという声をもとに、改善に取り組んだプロジェクトです。一時期は好評でしたが、その後の実態調査*で「名前で呼ばれたくない」と思うワーカーも存在していることが判明して、現在このプロジェクトは後退しました。

大﨑:「タイミーさん」という呼称に関する調査データは、私も見ました。結果としてプロジェクトは後退しましたが、課題に一石を投じたことは確かですよね。

太田:事業部に新たな気付きを与えることはできたと思います。その実態調査の結果ですが、反対に「個人情報に当たる実名を現場で呼ばれることに抵抗がある」という声の方が多数派だったのです。そのため「タイミーさん」という呼称が悪影響だとは断定できないという結論に至りました。この点は、とても面白いポイントです。

大﨑:面白いとは、具体的にどういうことですか?

太田:単一のペルソナ設定だけでは不十分なのだと気付きました。ワーカーごと、事業者ごと、双方の関係性によって異なる心情や課題を考慮し、それらのバランスを取りながら解決策を見いだす必要があります。

大﨑:確かにそうですね。事業やUXが成熟するほど、ペルソナが分割されたりカスタマイズされたりする可能性があります。この気付きも、いずれデザインに生かせる場面があるでしょう。人によっては呼ばれたいし、人によっては呼ばれたくない。その対処法をケースバイケースで、サービス内でカスタマイズできるようにすれば有益ですね。

形にするから前へ進める

大﨑:このような気付きを、太田さんはどのように事業に還元されていますか?

太田:仮説を立て、形にして提示することを心がけています。デザイナーの最大の強みは、実際に形にできることです。営業担当との話し合いでも形にして見せるとスムーズです。人と人とのコミュニケーションには、言語だけでは伝えきれない部分がありますから。

大﨑:企画書ではなく、実際に物をつくって提案するのですね。名札も実物をつくって提案したのですか?

太田:はい。名札は他のメンバーが主導して作成したところ、「可愛い」と評判になりました。ただ名前が書かれているだけの名札よりも、キャラクターなどが描かれていると「使ってみたい」という感情が生まれたり、使うイメージが湧いたりしますから。

作成した名札のデザイン

大﨑:確かに。「名札を着けるべき」という企画書を作成して提出する場合と、それを着けたときの感情を想起できる現物を提示する場合では、説得力に大きな差が出ますよね。また物をつくってみることで、発想も広がるかもしれません。ワーカーによって「名前を呼ばれたい人」と「呼ばれたくない人」がいるという点も、例えば名札の名前部分は隠すことができるなど、自身で調整できる仕組みを取り入れるとか。

太田:はい、そのような新しいアイデアを得るためにも、デザインのアプローチは重要ですね。結果、それが事業を前進させる一助になると思っています。

デザインの価値は幾重にも

大﨑:次に、ワーカー体験の活動を通して生まれた具体的な成果があれば教えてください。

太田:オンボーディングをサポートする仕組みをつくったことが挙げられます。スキマバイトでは、受け入れ課題が大きな課題の一つです。ワーカーが新しい働き先の業務を理解し習得するには、どうしても時間と労力がかかります。そこにオンボーディングをサポートする仕組みを提供したことで、受け入れ時間が3分の1に短縮されたという定量的な結果も出ました。

大﨑:それは素晴らしい成果ですね。

太田:また、サポートする仕組みとして業務マニュアルを作成したのですが、これには二段階の価値があると思っています。第一段階としては提供できたことにより生まれた価値。さらにマニュアルがあることで業務の標準化や生産性向上といった定性的な効果が得られたのが第二段階の価値です。

同じマニュアルを事業者とワーカーが共有することで、同じ視点で会話できるようにもなりました。その結果、それまで業務習得が難しいためにワーカーの募集ができなかった職種も、募集しやすくなったケースもあります。これは実はとても重要なことです。事業者の利益に直結しますから。

大﨑:事業者・従業員とワーカーの中で、情報の非対称性がないということですね。発端は新しいワーカーのオンボーディングのための取り組みでしたが、結果としてワーカーだけでなく、全員が同じ基準で業務を進められるようになったり、指導ができるようになったりする環境が生まれた。

太田:はい、その仕組みを提供する仮想組織をつくり、サービスデザインの取り組みを加速させようとしています。現在私たちに届いている依頼の約8割は、オンボーディングに関する顕在化した課題です。

大﨑:デザイナーによる課題発見からの提案で、取り組みが正式に事業化したということですよね。まさに新たな価値創出の事例といえますね。

太田:はい。事業者は自分たちで業務マニュアルをつくっていることもあるのですが、現場で使われずに放置されていることも多いようです。その事実を知って、業務マニュアルにはデザイン性や使いやすさの検討も大切だと感じました。その改善のための発想と具現化は、私たちデザイナーだからこそできることだと思っています。

後編では、デザイナーが組織内で果たす役割や、タイミーのサービスデザイン活動における今後の展望について対話しています。タイミー公式noteにて、後日公開予定です。お楽しみに!

- テーマ :