【レポート】横浜デジタルアーツ専門学校での講義とワークショップ

アートディレクターの日野です。

6月16日から5週にわたり、横浜デジタルアーツ専門学校にてWebデザイナーを目指す学生を対象とした講義とワークショップを行う機会がありました。

受講生は1年生から3年生までの35名。1週目に講義を行い、2〜4週目は講義をもとに企業サイトのデザインリニューアルプランを考えるというワークショップを開催。5週目にレビューおよび講評といった形で進めました。

講義では、コンセントの日々のデザイン業務の中で、常に念頭に置き、また実践している事柄を中心に話したので、今回はコンセントが考えるデザインについて紹介しながら、講義のレポートをしたいと思います。

1. デザインとは

■デザインの役割

デザインの役割の大きなポイントは「意味を形にすること」。伝えるべきことを、伝えるべき相手に、伝わるような形にするのがデザインの役割。

つまり、デザインとはコミュニケーションのひとつの手法だということです。

■デザインのプロセス

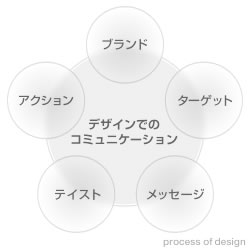

自分(ブランド)と相手(ターゲット)を常に考えながら、相手のアクションを誘導できるような状況を施しつつ、メッセージを伝える表現(デザインテイスト)を計画し、目標を達成すること。

ブランド、ターゲット、メッセージ、テイスト、アクション。この5つが、デザインでのコミュニケーションに必ず考えなければならないポイントです。

2. ブランドの表現

■ブランドとは

「識別」「約束」「心象世界」の3つの要素が揃って成立するもの。「心象世界がある状態」とは、そのブランドを使ったりイメージすることによって、ある種の『世界観』を感じる状態になること。そしてその世界観を生み出すモノは、意味や意義といった『コンセプト』です。

つまり、全てのブランドには、その根底にコンセプトが必ず存在します。このコンセプトを知り、理解できなければ、ブランドを表現することはできません。

■ブランドの「らしさ」を形に

ブランドコンセプトやキーワードからエッセンス(=らしさ)を抽出し、その「らしさ」を形に変えていく行為が「ブランドを表現する」ということ。

形に変える具体的なアプローチとしては、カラースキーム設計、タイプフェイス設計、デザインディティール設計、メインビジュアル設計といったものがあります。

■ブランドのポジショニング

企業ブランドや商品・サービスブランドを表現する場合、ブランドコンセプト以外にも考慮しなければならないポイントがあります。それがポジショニング。同じ市場内に競合商品・サービスがある場合、その競合に勝つため、生き残るため、どのように差別化を行うのかが重要です。

企業ポジションには主にリーダー層、チャレンジャー層、ニッチャー層、フォロアー層といった4つのポジションが存在し、このポジショニングによっても当然、表現(伝え方)は変わります。

3. ターゲットに響く表現

■ターゲットとは

他社製品・サービスではなく、この商品にだけ振り向いてくれるであろう人。ターゲットの心に響き、「その気」にさせるデザインになっていなければ、ターゲットを獲得できる「効くデザイン」にはなりません。

この「ターゲットユーザーをいかに正確に描けるか」という点は、デザイナーやクリエイターの勘所を最も働かせる部分のひとつと言えます。

■ターゲットの琴線を知る

ターゲットを探ること。それは、その人の行動の「なぜ」を考えることです。あるユーザーがその商品・サービスを気に入り、購入しようと思うまでには色々な要因が考えられます。そしてその選択行動は、人(タイプ)によって異なります。

ターゲットを探れば、その人が「なぜその商品を選ぶのか」が分かります。そして、デザインはその「なぜ」を作り出すためにあるのです。

■ターゲットを知るための分析

・デモグラフィック分析

年齢、性別、職業、年収、学歴、家族構成、住まいや地域など、数値や集計で把握できる情報です。

これらのことを理解すると、その人のソーシャルクラスを想定することができ、「どんな生活を送っているのか?何を必要としているのか?」が想像し易くなります。

・ニーズやウォンツ分析

生活を送る上での必要不可欠となる思いや、商品やサービスに求める機能や性能、効果やイメージなどです。

これらを探ることで、どんな時に何を必要とし、求めて、どんなものを欲しくなるのか、その人の購入起点を想像することができます。

・サイコグラフィック分析(価値観やライフスタイル)

これらを探ることで、その人の物事全体の選択基準、つまり、「どんなものをどんな理由で良しとしているか」が分かります。そこが分かれば「なぜ他ではなくこれを選ぶのか」が分かります。

この要素は商品やサービスとターゲットとの「共感」を作り出す大切な要素です。

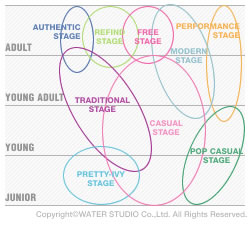

※サイコグラフィック分析のひとつの手法として、株式会社ウォータースタジオおよびブランドデータバンク株式会社が提供する「EMOTIONAL-PROGRAM」の「エモーショナル・マトリクス」を紹介しました。

2週目以降のワークショップでは上記の講義をもとに、実際の企業ブランドやターゲットユーザーを紐解き、理解し、サイトのデザインリニューアルプランを学生たちに考えてもらいました。

5週目にレビューおよび講評を行ったのですが…やはり若く経験のない学生たち。私たち現場の人間よりもはるかに制限のない、自由な発想で面白い案がたくさん出てきました。

そんな学生たちに最後の授業で伝えたのは以下のようなことです。

ターゲットの「人となり」を描くことは、デザインをする上でとても重要な工程です。

相手を知らなければ、相手を振り向かせることも、共感させることもできません。

そう考えれば、デザインの判断基準が「自分の好み」では決してないことが分かります。

「ターゲット心理の読みの鋭さ」と「その心理に刺さる表現力」。

この両方があってはじめて、デザイナーやクリエイターとしての価値が高まります。

人を読む力、心の琴線に響く表現力、どちらも磨きましょう。

もちろんこれは学生だけでなく、私たちデザイナーも初心を忘れずに常に心がけておくべき観点です。