【レポート】アクセシビリティ勉強会

プロダクションマネージャーの鈴木です。

少し前のことになりますが、9月を「アクセシビリティ強化月間」と銘打ち、9月17日にコンセント社内でアクセシビリティに関する勉強会を開催しました。

講師としてお招きしたのは、産業技術大学院大学教授の安藤昌也さん。

ユーザ・サイエンス(ユーザビリティ、アクセシビリティ)を専門に研究をされている安藤さんは、コンセント代表の長谷川も理事を務める、人間中心設計推進機構(通称:HCD-net)にて同じく理事を務められ、2004年のJIS X-8341(※)-3の策定や今年度の改定にも関わっていらっしゃる、「アクセシビリティの専門家」です。

※8341は「やさしい」と読むそうです。

NHKデータ放送のインターフェースデザインや、リモコンのユニバーサルデザイン(青・赤・緑・黄ボタン、ついてますよね!)なども、これまでの安藤さんの仕事だそうです。

勉強会の目的

勉強会の内容は、以下のようなものでした。

- アクセシビリティとは何か?

- アクセシブルサイト制作の心得

- アクセシビリティをめぐる最新動向

今回は「超」入門編として、主にひとつめの「アクセシビリティとは何か?」という項目を重点的にお話いただきました。

「アクセシビリティ」に関するトリビアやtipsは、今やいろんなところにあふれています。しかしながら「本当にそれでアクセシブルになったのか?誰かに届いたのか?」ということは、残念ながらなかなか実感できることは少ないものです。

- ガイドラインに準拠したり「アクセシビリティ的に良い」と言われるtipsによって、本当にサイトはアクセシブルになるのだろうか。

- ガイドラインの言葉が曖昧すぎて、正しく理解できているのかがわからない…

- そもそもこのガイドラインは、何のため?

私自身、このようなもやもやから出発しました。

今回の勉強会で自分なりに設定した目標は、

- アクセシビリティの本質を理解し、実情を知る

- アクセシビリティは誰のため?その人たちは、どんな人たち?という疑問を解決する

そして何よりも

- 「アクセシビリティって大事なの?なぜ?」ということを自分自身で考え実感する

ということでした。

アクセシビリティとは

「アクセシブル」とは「アクセスができる」という意味。

ウェブにおいて「アクセシビリティ」と言う際には、「情報やサービスなどが、高齢者や障害者も含めてどんな人にも利用しやすいこと」という意味で使われます。

ではなぜ、ウェブにおいてはこんなにもアクセシビリティの重要性が強調されるのでしょうか。

その大きな理由は「ウェブサイトは、障害者でも自力で利用が可能な、画期的なメディアである。」ということ。

従来のテレビやラジオ、新聞などのメディアでは、必ず利用できない人がいました。目が見えない人は新聞は読めませんし、耳が聞こえない人はテレビやラジオが聞こえません。

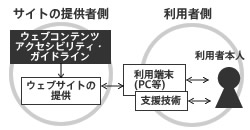

それに対して、ウェブは、さまざまなマシンを通じて情報を届けるメディア。マシンを介することによって、受け手に最適な形で情報をアウトプットすることができるメディアです。

文字を大きくしたり読みあげをさせたり、色調を反転させたり…。

受け手は、マシン(端末や支援技術)を通して情報を自分の受け取り可能な形にすることによって、情報にアクセスすることが可能になりました。これが、ウェブというメディアの大きな魅力のひとつであり、アクセシビリティという観点が重要視される理由なのです。

このようなウェブの魅力である「アクセシビリティ」を実現するためには、マシンにも解読可能な共通の文法でコンテンツが制作されている、ということが前提となります。HTMLの仕様書やアクセシビリティのガイドラインは、そのようなコンテンツの制作のために策定されています。

私自身、ここでやっと、仕様書やガイドラインの意義が納得できました。つまり、

- ウェブは、コンテンツと、端末・支援技術などのマシンがあって受け手に届くメディアである。

- どんな人にもコンテンツを利用可能(アクセシブル)なものにするには、マシンが解釈可能な正しい文法でコンテンツを制作する必要がある。

当たり前のようですが、私たちの制作物がどういった形で受け手に届き得るのかを知り、その上で、正しく作ることの意味を感じることができたように思います。

また、一口に「仕様書やガイドラインに沿って正しく作る」と言っても、ガイドラインの表現はとても曖昧で、複数の解釈が可能な内容となっており、このままでは誤った理解や利用につながりかねないと思います。

ガイドラインを適切に利用するには、やはり端末・支援技術や利用者の現状を知るといったことが必要不可欠であるということも同時に感じました。

今回は、障害を持った方の利用状況を実際にビデオで見せていただき、コンテンツがどういった形で受け取られ、利用されているのかを知ることができました。これは今後、我々が作る制作物がどのような人にどのように利用され得るか、という想像力を持つためにとても大事な経験だと思います。

感想

安藤さんのお話で興味深い実話がありました。点字図書館が電子書籍をダウンロードできるようにした結果、一番読まれているのはどういったコンテンツだったか、というお話です。

正解は、「ポルノ小説」。

健常者も障害者も、同じ人間として興味のあるものや必要な情報に差異は無い、ということです。

コンテンツを作る際に、「アクセシビリティ対応をする/しない」のような判断をすることがありますが、理想的には、発信側が「このコンテンツはアクセシブルであるべき/これはアクセシブルで無くてよい」などの判断はすべきではなく、どんなコンテンツも等しくアクセシブルであるような状況になれば良いのにと思います。

そのために、安藤さんもおっしゃっていたことですが、私たち制作側の適切なコンテンツ制作への意識とともに、もうひとつの大事な要素である支援技術の発達を心から願うとともに、コンテンツ制作者と支援技術側の協力体制を作りあげていくことが今後の課題であると思いました。