中間管理職層に向けた統合的な

デザイン理解の促進活動を支援

東日本旅客鉄道株式会社様(以下、JR東日本)における組織的なデザイン浸透を目指す取り組みとして、デジタルサービスを担当する中間管理職層(以下、ミドル層)を対象にした、顧客体験(CX)とデザインについての勉強会を支援しました。

- トレーニング・研修

- デザイン思考組織化支援

[ プロジェクトのポイント ]

- ミドルアップ・ダウンの概念をベースにした、ミドル層の変化を促すアプローチ

- デザイン浸透に関心をもつ社内ステークホルダーとの課題意識共有

- JR東日本の状況に合わせたデザイン浸透活動の具体案導出

プロジェクトの背景

JR東日本の戦略・CXユニットでは、デジタルサービスを主眼に置いたCX向上を目指し、デザイン思考の社内レクチャーやCX指針の策定などさまざまな取り組みを実施してきました。

優れたCXの実現には、ヒトを起点に考えるデザインが必要不可欠です。しかし、その組織的な浸透に当たっては経営層も含めたデザインの重要性に対する理解浸透や、一部のプロダクトだけではなく組織的にデザインを行うためのプロセス標準化など、多くの課題があるのが一般的です。本プロジェクトでは、戦略・CXユニットが中心となって「デザイン実践に不可欠なデザイン人材の不足」という課題にフォーカスを当てたチャレンジから始めました。

問題解決までのアプローチ

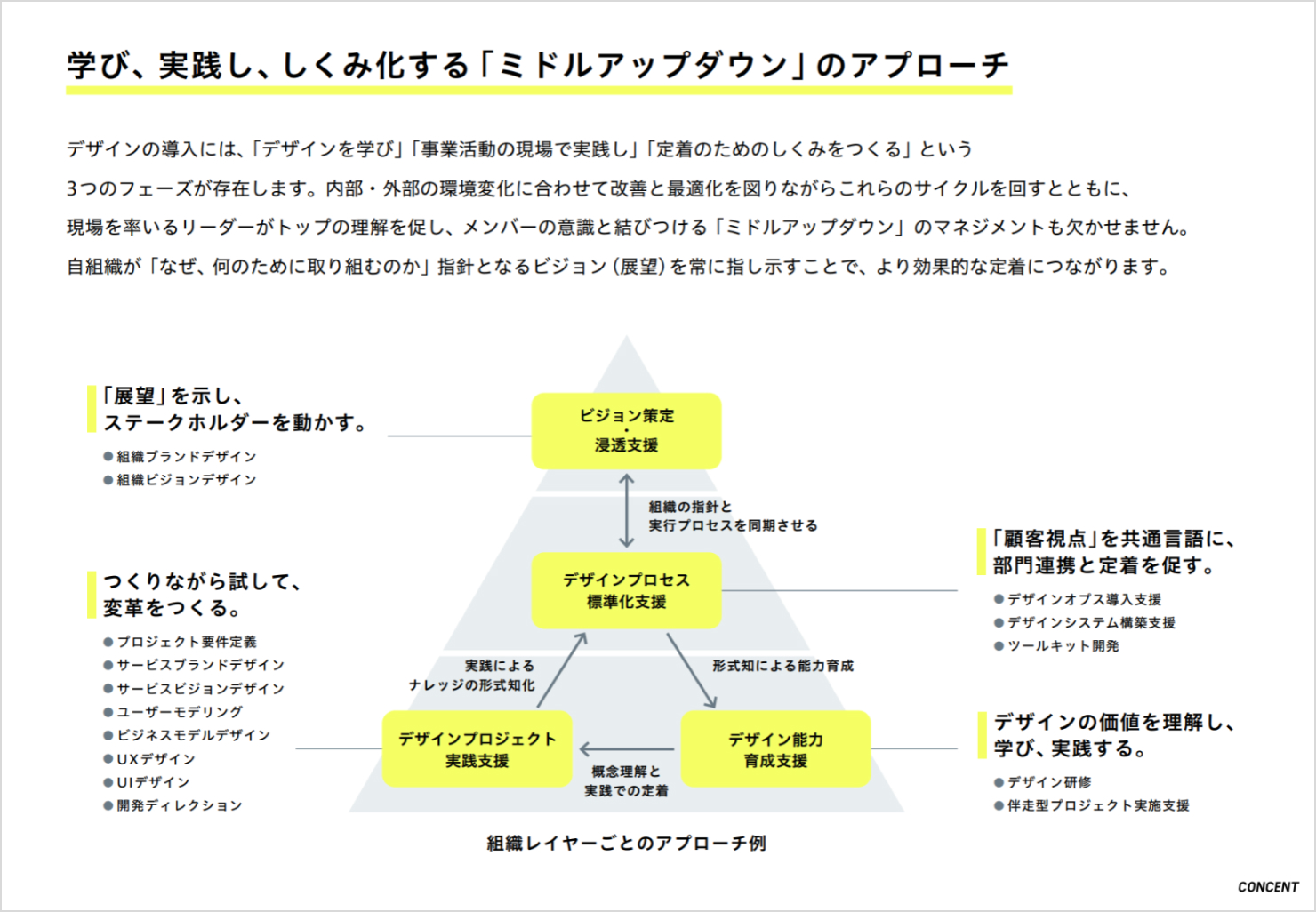

全社的にデザイン活用を推進するためには、デザイン人材育成の仕組みを組織的に構築することが重要です。例えば、育成対象者がデザイン人材として成長・定着するためには、研修で得た知識や技術を実践できる機会を設け、それらをシームレスに接続する仕組みを整える必要があります。

プロジェクト担当者と協議を重ねる中で、こうした仕組みを構築するためにはミドル層を巻き込み、構築に向けた合意形成や調整を効果的に進められる推進体制が必要という結論に到達しました。そのための初期の取り組みとして、ミドル層に対してCXとデザインについての学びを提供する勉強会を実施する方針を固めました。

ミドル層に焦点を当てた背景には、コンセントが組織開発の基本的な姿勢として提示している「ミドルアップ・ミドルダウン」の概念、すなわち組織のミドル層が主体となり、組織全体へと働きかけていく考え方がベースとなっている。

JR東日本のデジタルサービスを管轄するミドル層は、デザインに対するリテラシーがさまざまであることが想定されました。そのため、勉強会の目的を「デザイン人材育成の仕組みを議論するための知識を得ること」とし、デザインに対する共通認識をつくる全5回のプログラムを設計しました。

勉強会ではコンセントメンバーが講師を担当し、ビジネスにおけるデザインについて多角的に理解を促す場としました。さらに、デザインの必要性を自分ごと化してもらうために、デザイン活用で成果を上げているJR東日本のメンバーも登壇し、社内のデザイン活用の取り組みを紹介する回も実施しました。全5回の終了後には、今後の協力体制構築に向けてデザイン浸透に興味をもち、熱量をもって協力してくれそうな参加者に集まってもらい、デザイン人材育成についてディスカッションする場を設けました。

ディスカッションではデザイン人材育成についてフラットに意見交換していくことを目的に、「JR東日本にデザインは必要か?」といったそもそもの認識の確認から、「デザイン人材の内製化に向けて取り組むべきアクションは?」といった今後の施策に関わる論点まで、幅広いテーマで問いを投げかけた。多くの参加者が熱心に意見を述べ、デザイン活用に対する互いの認識と課題感を共有することができた。

クリエイティブのポイント

基礎から始まり、「自分ごと化」につなげるプログラム構成

全5回のプログラムは、CXやサービスデザインの概要といった基礎から、ミドル層の業務であるマネジメントに関連した内容やJR東日本の事例を扱うことで、参加者がデザインを自分ごと化しやすくなる構成としました。第5回のプログラムでは他社事例を参考に、人材・組織へのデザイン導入に対する示唆を提供することで、その後のディスカッションにつながる流れをつくりました。

第1回:CX・サービスデザイン基礎

より良いCXを実現するために必要なサービスデザインについて、ビジネスにデザインが導入された背景といった基礎から学ぶことができる内容で構成した。

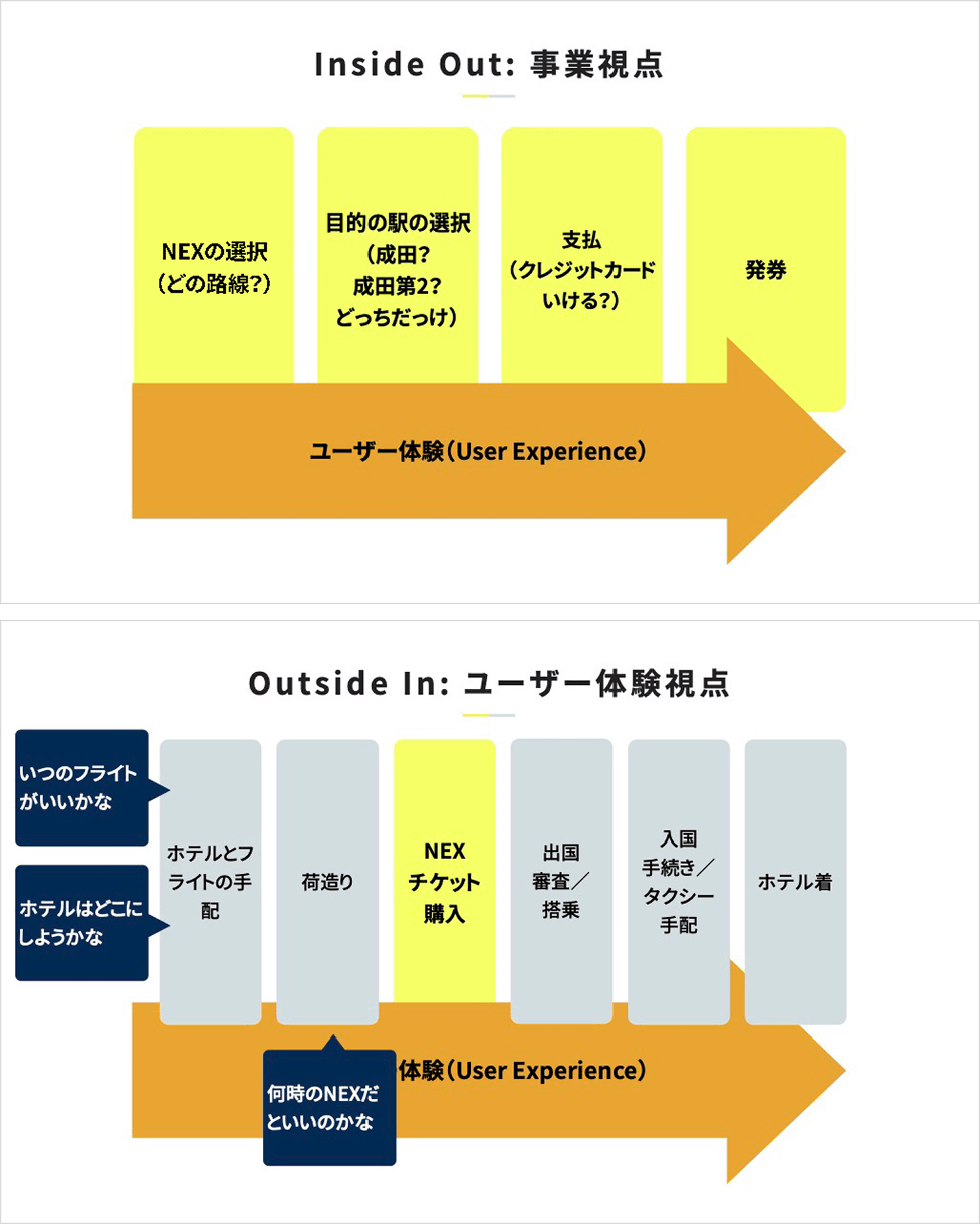

顧客視点でのサービスを実現するためには、アウトサイドイン(ユーザー体験視点)で顧客体験を捉えることの重要性を、インサイドアウト(事業視点)との比較を通じて紹介した。

参加者の声

今までは部分的にデザイン思考、カスタマージャーニーマップ、バリュープロポジションなどの用語を知ったつもりになっていました。今回、体系的にわかりやすく理論を整理しながら教えていただきました。

第2回:魅力的な顧客体験のつくり方

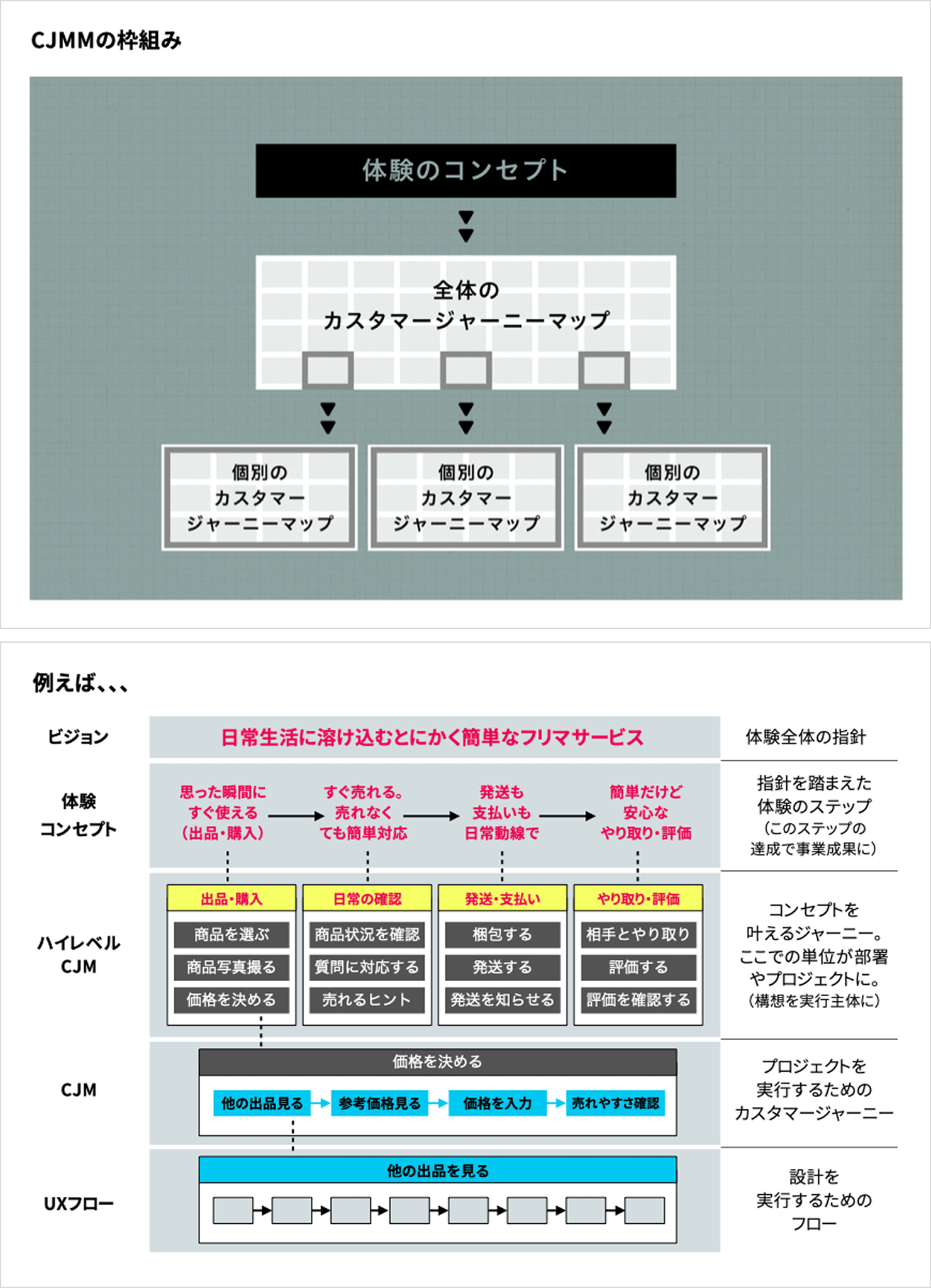

企業が顧客体験を戦略的に運用するためのCJMM(カスタマージャーニーマップマネジメント)を主題とし、具体的な事例を交えながらマネジメントレベルにおいて顧客視点を体質化させることの重要性を説いた。

魅力的な顧客体験を実現するため、事業のビジョンからUXフローまでをどのように接続し管理していくかを紹介した。

参加者の声

事業ビジョンからUXフローまでファシリテートする点は、今までイメージしていたデザイナーの動き方と良い意味で違い、印象的でした。

第3回:ビジネスを前進させるデザイン思考

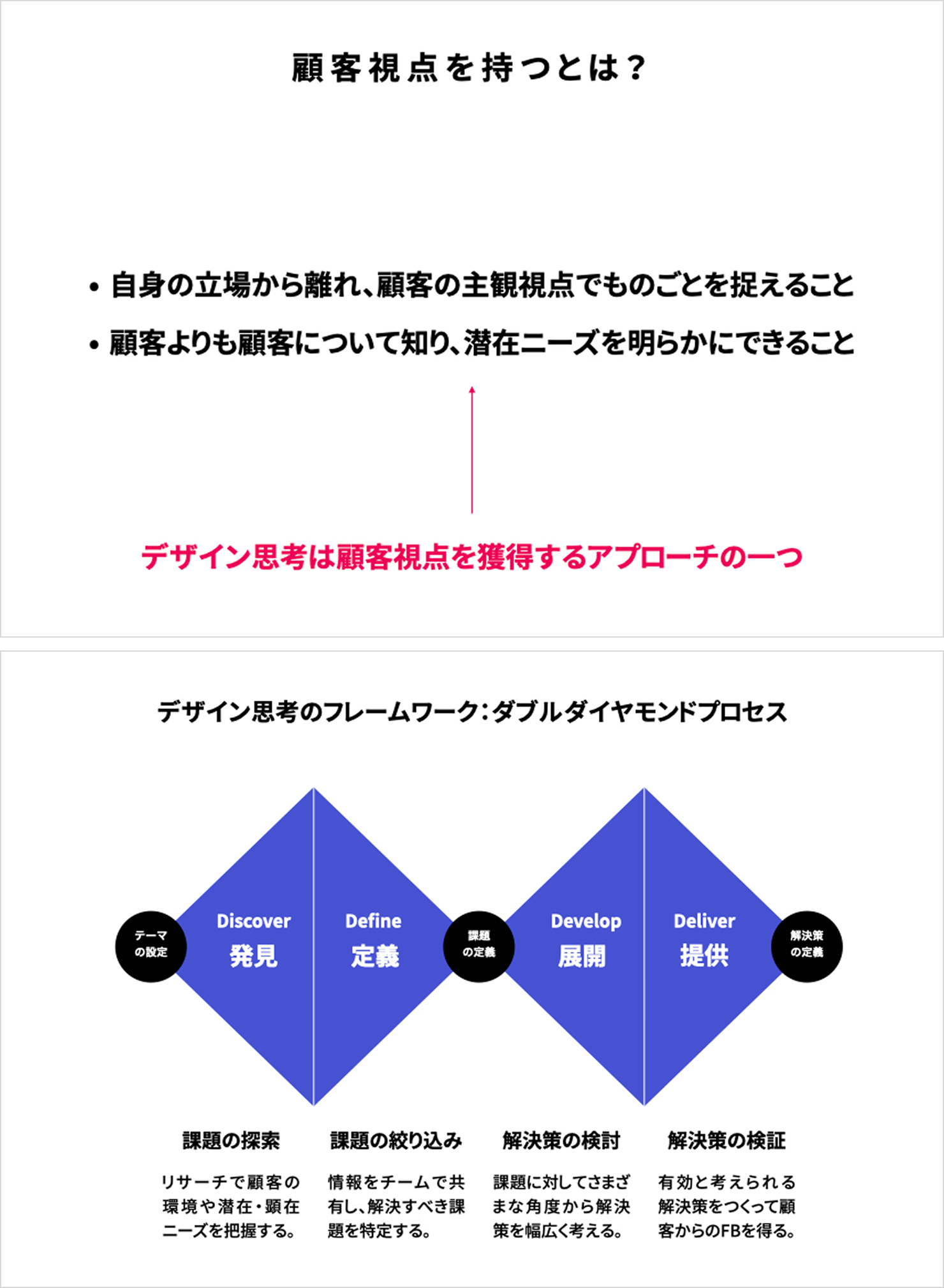

顧客視点の獲得に欠かせない実践プロセスであるデザイン思考と、デザイン思考において顧客分析を進めるための手法について概説した。

「顧客視点を持つ」とはどういうことかを解説し、具体的な実践プロセスに当たるデザイン思考のアプローチを紹介した。

参加者の声

組織に顧客視点が体質化しているかの話で、あらためてJR東日本はつくり手ファーストであると痛感しました。顧客視点が大事だとわかっているものの、なかなか業務に結びつかないと感じています。組織にデザインを芽吹かせるための戦略やプロセスについて、議論できる機会があればと思います。

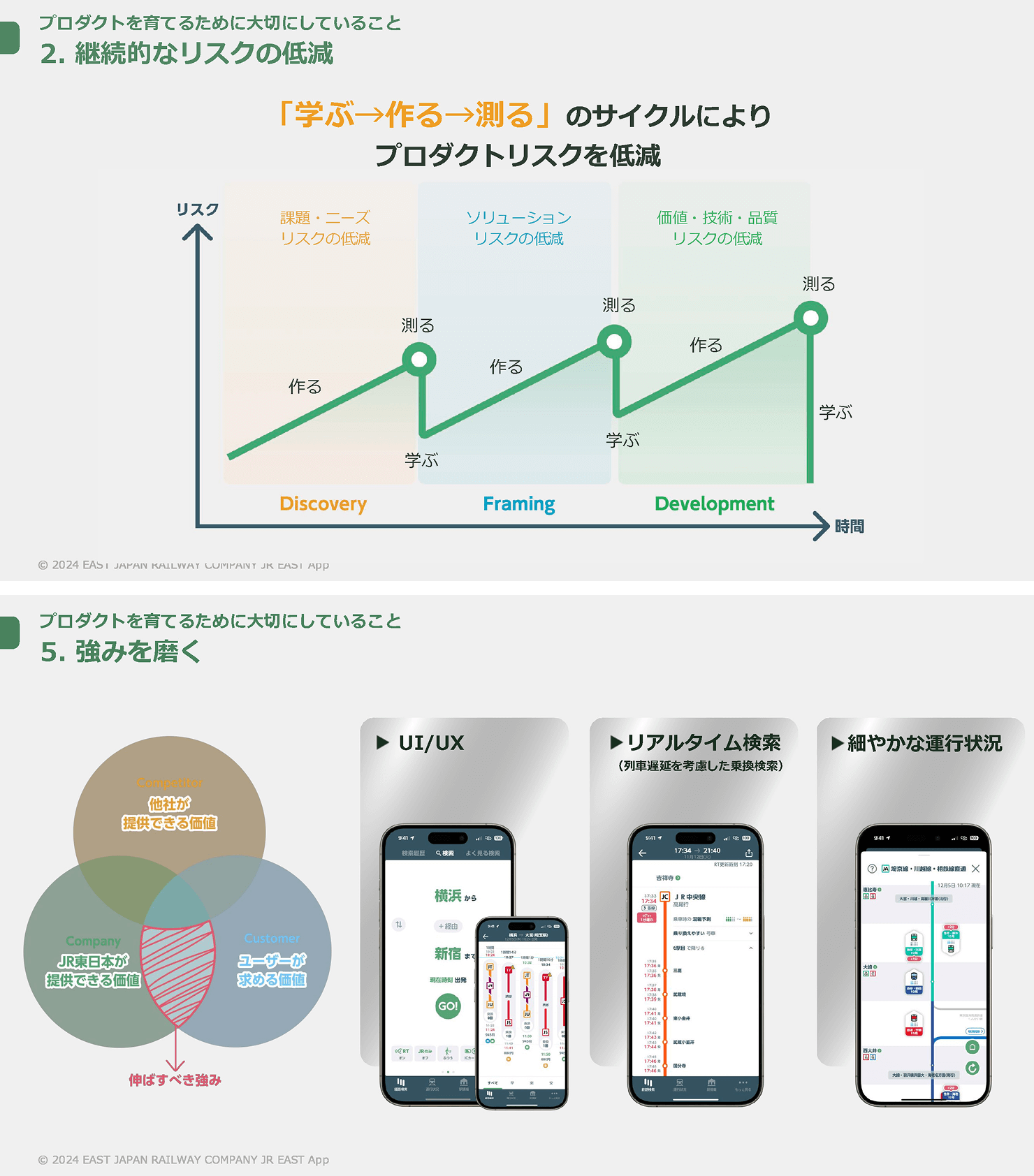

第4回:デザイン活用に向けた戦略・CXユニットのこれまでの取り組み/JR東日本アプリ 内製開発のあゆみ

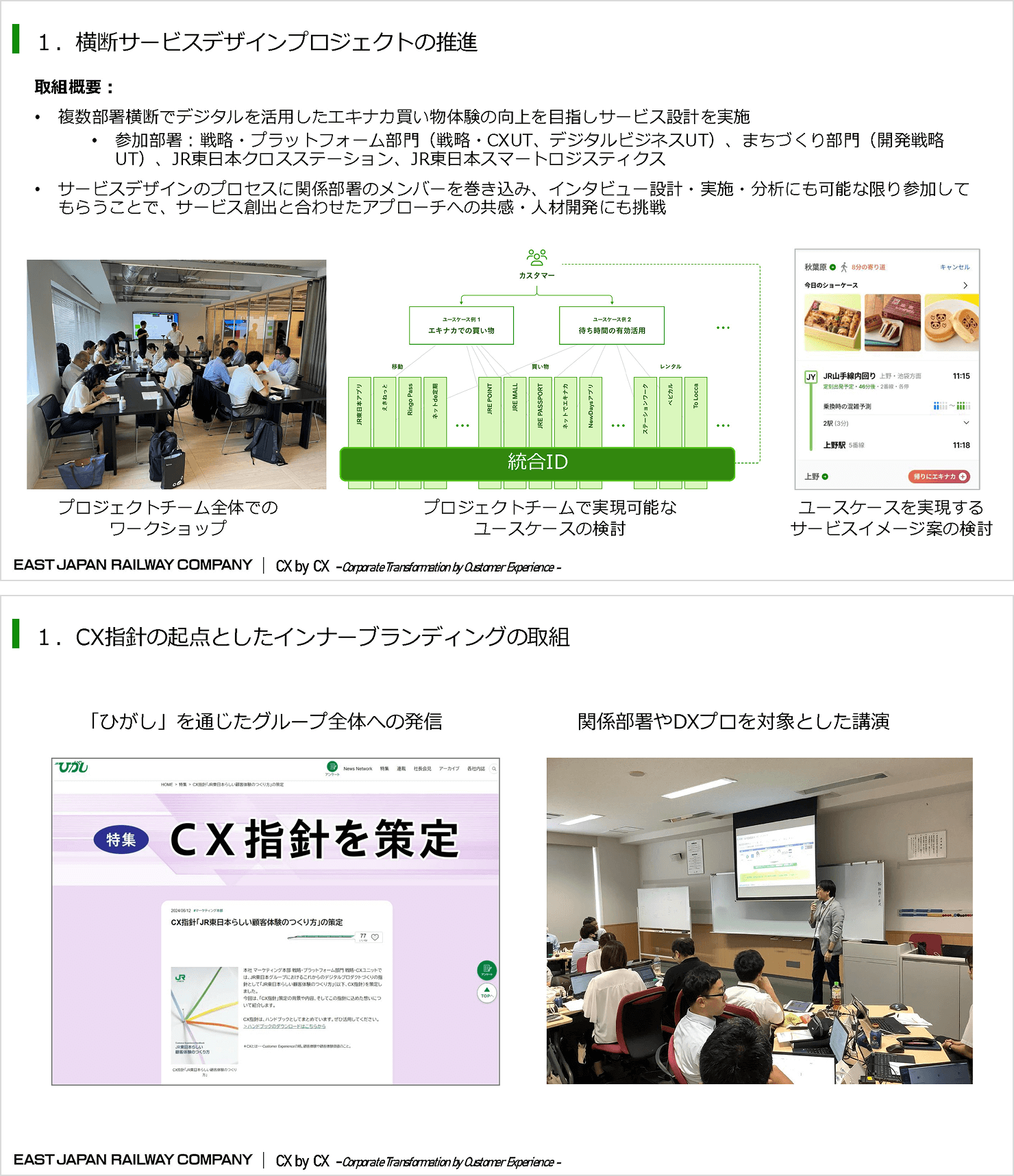

JR東日本社内においてデザイン活用を推進している3名の方が講師として登壇。ユーザー評価の高いJR東日本アプリの担当者が、開発・運用におけるポイントとこれまでの成果について解説した。同サービスはプロダクトマネージャーとデベロッパー、そしてデザイナーによる共同的な開発プロセスのたまものであり、JR東日本社内で組織的なデザイン活用が成功している事例である。

また、戦略・CXユニットの担当者からは、JR東日本社内においてデザインを内製化するためのさまざまな取り組みを紹介し、ミドル層がデザイン活用についてより自分ごと化できることを目指した。

JR東日本アプリの運用に当たって重視しているポイント

デザインプロジェクト実施やCX指針の作成、社内外への発信などを通じたデザインの内製化に向けたさまざまな取り組みを紹介した。

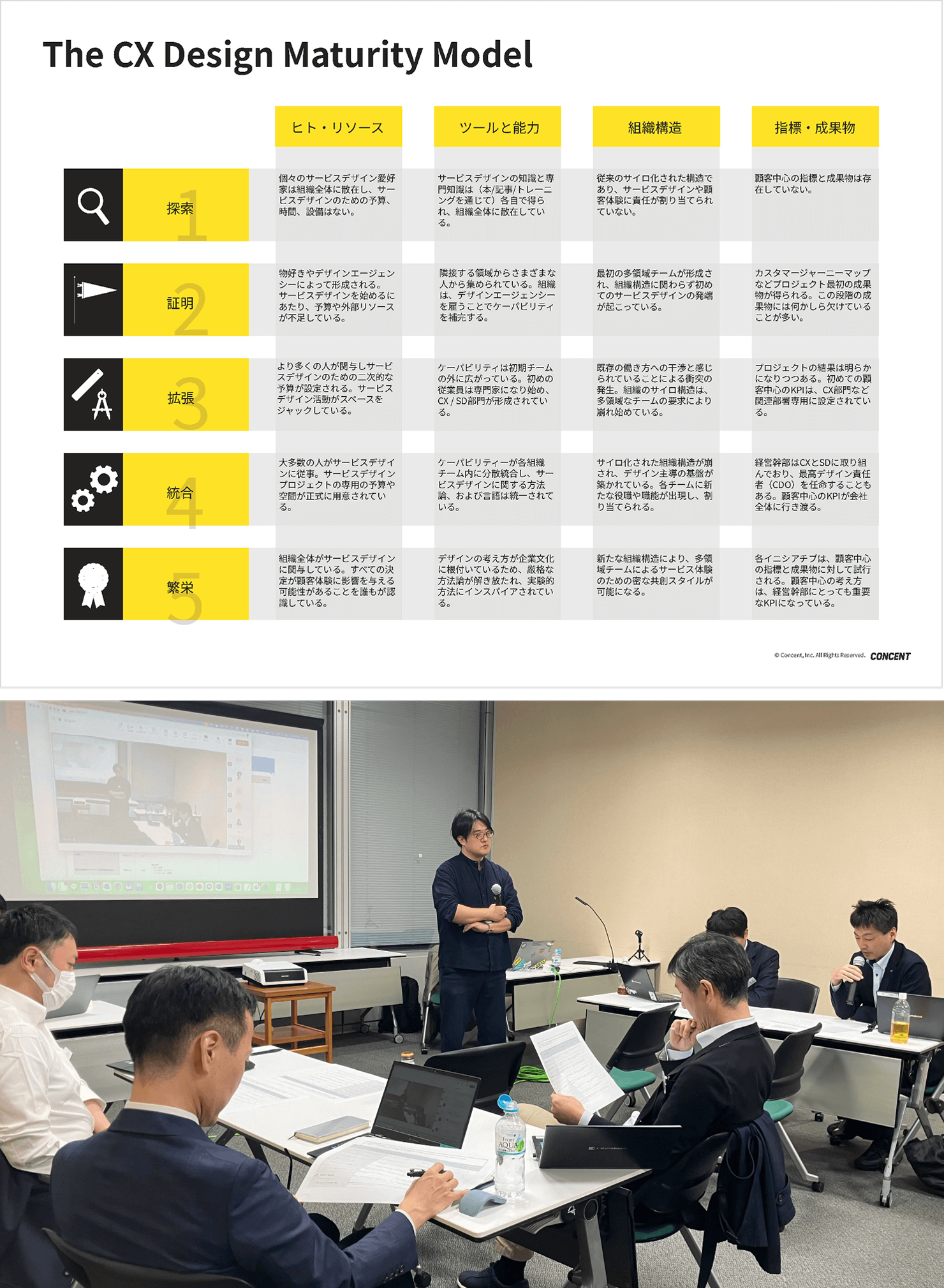

第5回:優れたCXを実現する人材・組織のつくり方

デザインを組織に導入する際に必要な考え方や要点について解説した。サービスデザイン成熟度モデルを活用した自社状況を評価するワークを通じて、JR東日本におけるデザインの活用段階と次に実施すべき方策について考えてもらう機会を設けた。

サービスデザイン成熟度モデルは、4つの要素を通じて組織のデザイン活用の成熟度を特定するのに役立つ。国内外のデザイン導入の取り組みを紹介した後、自社のデザイン活用状況に目を向けることで参加者一人ひとりの課題感の醸成を目指した。

参加者の声

他社のデザイン組織化の取り組みも完璧ではなく、悩みながら進めていることを知ることができたことで、JR東日本でのデザイン推進を進めていきたい立場として鼓舞された気持ちになりました。

本プロジェクトの成果と意義

本プロジェクトを通して、ミドル層に対してデザインへの共通理解とデザイン活用に向けた課題感の醸成を行うことができました。また、ディスカッションを通じて、サービスデザインガイドラインの整備やロール・スキル体系整備など次に取り組むべき課題の導出にもつながり、共にデザイン浸透・活用を進める兆しをつくることができました。

「ミドルアップ・ミドルダウン」の概念では、組織が大きくなり、身動きが取りづらくなればなるほど、協力者となり得るミドル層を増やしていくことが重要です。本プロジェクトによりJR東日本のデザインに興味があるミドル層を増やせたことは、今後の全社的なデザイン浸透の足掛かりになりました。

お客さまの声

サービスデザイン・CXの基本的な定義やその実践方法、自社・他社の具体的な事例など、幅広い講義をコンセントさん達と協働しながら実施することができた。本勉強会の目的であった「デザイン活用に向けた議論をするためのベースの知識を得る」ことができる機会を提供できたのでは、と感じている。今後、「JR東日本としてのサービスデザイン」を社内で共通言語化するような議論を進めていき、具体的な人材育成やサービス開発のあり方を模索していきたい。

[ プロジェクト概要 ]

| クライアント名 | 東日本旅客鉄道株式会社 様 |

|---|

お仕事のご相談やお見積もり、ご不明な点など、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ